パヴェーゼ原作・映画『美しい夏』ラウラ・ルケッティ監督インタビュー

岩波文庫『美しい夏』(パヴェーゼ 作・河島英昭 訳)を原作とするイタリア映画『美しい夏』がこの夏、2025年8月1日に日本全国の上映館で公開されます。今回、脚本・監督を務めたラウラ・ルケッティさんに、パヴェーゼの原作小説の魅力や、パヴェーゼから受けた影響、原作に照らし特に意識した映画作りなどについて語っていただきました。

(聞き手・ミモザフィルムズ)

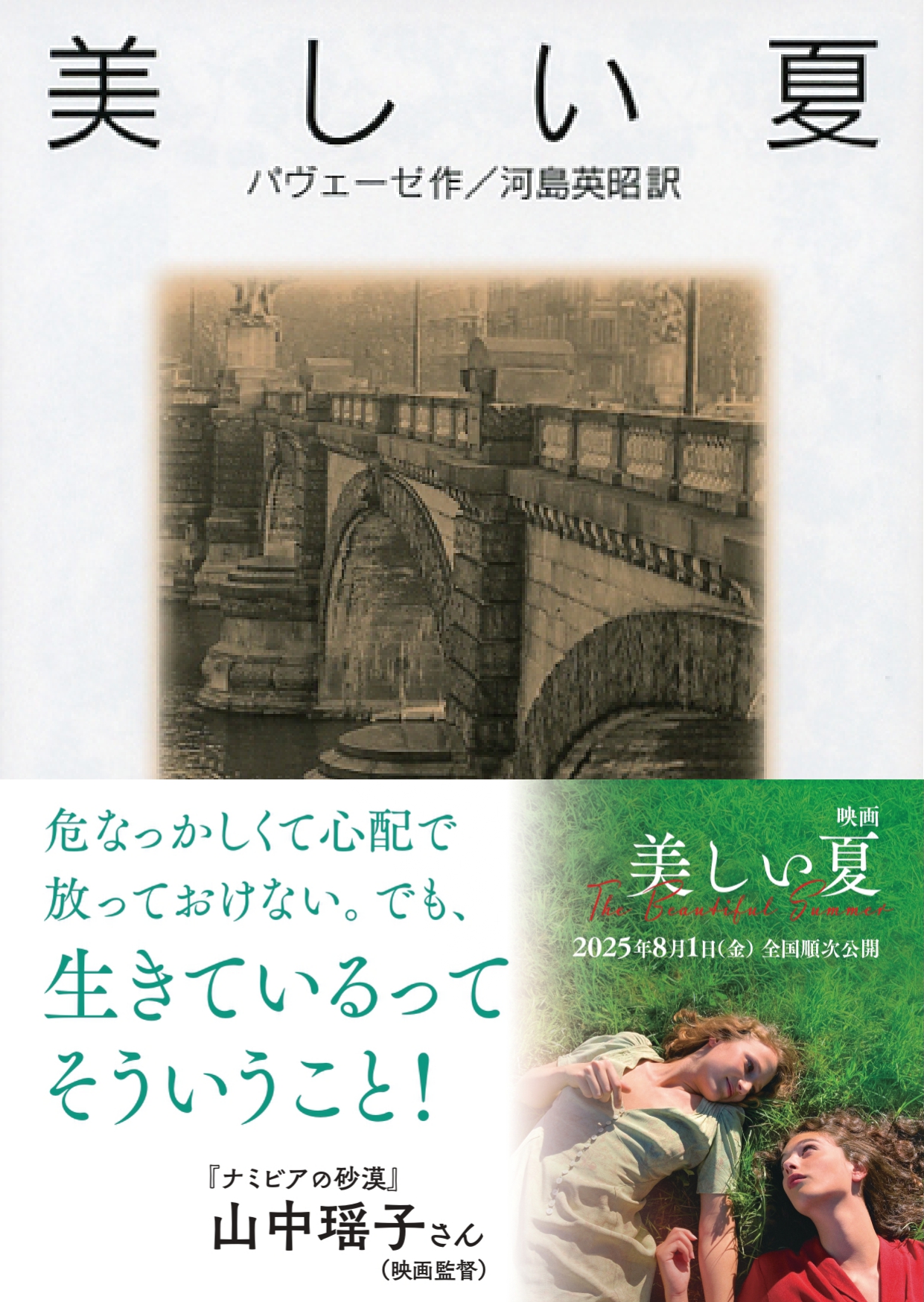

映画監督・山中瑶子さん推薦コメント入り帯付きで発売中!

この本は君のための本だよ

――パヴェーゼの小説『美しい夏』を映画化しようと思われたきっかけをお教えください。

パヴェーゼは、イタリアでは学校で必読とされるとても有名な作家で、私も元々大好きでした。『美しい夏』は彼の著作の中で最も有名な作品ではありませんが、若い頃に読んで以来、お気に入りの一作でした。数年前にたまたま再読し、「これは感情に訴える映画になる」と直感しましたが、同時に映画化は難しいとも思いました。

それから数か月後、本作のプロデューサーから偶然にも「映画化権を買った」と打診されました。その時でさえ、手を出すのが怖くて断ったのです。

というのも、過去に彼の作品を映画化したのはミケランジェロ・アントニオーニ(『女ともだち』1956年)なのですよ! ですが『美しい夏』に恋をしていた私は、作中の若い女性2人と同じように、恋心のせいでおかしくなって飛び込んだわけです。

――数あるパヴェーゼの作品の中でもとりわけ『美しい夏』に思い入れがあったのですね。その思いを具体的に聞かせてもらえますか。

パヴェーゼは、全宇宙を包み込むようなユニバーサルな作家だと思います。年老いた男の声も、若い女の子の声も、戦地へ向かう兵士や村に残された老婆の声も、まるでその人自身になったかのように語ることができる。そういう意味で、彼の“声”はとても普遍的だと感じています。ジーニアについて言えば、パヴェーゼが描いた16歳の少女の声は、自分を探そうともがいている姿が非常にリアルで、本物だと思いました。読むたびに、その声に圧倒されるのです。

また、この小説に描かれている“女性の欲望”にも惹かれました。性的なものも含め、女性の欲望がこうして率直に描かれることは、これまであまりなかったと思います。それだけに、この作品は今読んでもまったく古びていないし、むしろ現代的にすら感じられます。ジーニアの声というのは、私の娘でもありえるし、祖母でもありえるし、母でもありえるし、私自身でもありえる。好奇心やエネルギーに満ちた若い女の子が、どのように成長していくのか、その過程を時代や世代を超えて見せてくれる作品だと思います。

――ルケッティ監督のこれまでの人生において、パヴェーゼの作品からどのような影響を受けてこられましたか。

パヴェーゼは「思春期」についての小説を多く残しています。イタリアでは、学校で思春期の子供たちが授業で“読まされ”ます。ですが、思春期真っ盛りの子供たちはまだ思春期が何かを分かっていないのです。そういう意味で、とても影響を受けています。

私も学生時代に『月と篝火』や『レウコとの対話』などを読みましたし、詩集『働き疲れて』も印象的でした。特に「死がやってきて、君の眼を奪っていくだろう」という一節は、自分の中で大切な言葉として残っています。

これまで、青年期や思春期、若さや未来が開けていく瞬間を描くことに強いこだわりを持って作品を作ってきましたが、なぜそこまで惹かれるのかははっきりとは分かっていませんでした。そんな時に、パヴェーゼの「若さというのは、君のなかで最も長く生き続けるものだ」という一節に出会い、ようやく腑に落ちました。例えば、人は80歳になってもその若さをずっと抱えたまま生きている、ということがストンと理解できたのです。それは、間違いなくパヴェーゼのおかげです。

――今のお話を聞いて、プロデューサーからルケッティ監督に『美しい夏』の映画化の話が来た理由がなんとなく分かった気がします。

プロデューサーが「この本は君のための本だよ」と言ってくれたことを、今でもはっきり覚えています。「絶対に君の琴線に触れるはずだ」とも言っていて、本当に慧眼だったと思います。

この映画作りをきっかけに、彼の他の作品もいくつか買い集めて読みました。そこで改めて驚いたのは、パヴェーゼの作品がどれも、今の時代にも通じる普遍的なテーマや感覚を持っているということです。例えば、女性のホモセクシュアリティを、ごく自然で透明感のある視点で描いていて、現代の読者にも響くものがあると思います。女性の人物像をここまでリアルに、正直で忌憚のない声として描ける作家はなかなかいません。彼の作品には、忘れられない女性キャラクターが何人も登場します。メランコリーを巧みに描き、困難な愛のかたちも繊細に表現しています。

彼自身は悲劇的な最期を迎えた作家であり、悲劇を描くのが上手な一方で、その中に独特の皮肉が込められているのが魅力的です。亡くなる際に「お願いだから噂話はやめてくれ」とメモを残しているのも、彼らしいと思います。

また、田舎の自然豊かな暮らしが失われていく一方で、再びその場所に戻っていく姿も描かれています。そうした描写を通じて、自然は決して私たちを裏切らない存在だということが伝わってきます。このメッセージは『美しい夏』にも、『月と篝火』にも流れていると思います。

大きな悲劇をとても素朴な形で表現しながら、人間のありようを丁寧に描く。それがパヴェーゼの魅力だと思います。

パヴェーゼの声に寄り添うようにして撮った

――戦前のトリノが舞台となる作品を現代の観客に向けて描く上で、どのような点を特に意識されたのでしょうか。当時と現在の世界をつなぐテーマについてお聞かせください。

イタリアが戦争に入ったのは1940年で、そこから逆算すると1938年の夏という設定は変えられない事実として捉えました。ただ、小説の中ではファシズムやその影についてはほとんど触れられていません。例えば、兄のセヴェリーノの「集会にいってくる」という一言が、かろうじてファシズムを感じさせる場面です。それくらい、彼らにとっては時代の影よりも、恋愛やそこから生まれる感情のほうがずっと重要だったのだと思います。現代の若者も、例えばガザの現実があっても、恋をしている瞬間だけはそのことを忘れてしまうことがある。そういう感覚は今も昔も変わらないと思いますし、小説のなかではその部分がとてもうまく機能していると感じました。ですが、映画を作るにあたっては、1938年という時代背景を描かずにはいられませんでしたが、パヴェーゼの核心、魂は尊重したいと思いました。彼が描きたかったのは、官能性や恋への感情、自分探し、そして女性の成長譚、つまりビルドゥングスロマン的な物語だと思います。とはいえ、外には社会や世界があり、ファシズムの嵐が吹き荒れている。映画では、ラジオから流れる演説を聞きながらジーニアが扉をバシッと閉める場面で、彼女のファシズムに対する気持ちを描いています。ムッソリーニのポスターが街中に貼られ、ファシストの演説が流れる描写もあります。彼女たちがどんなに内に閉じこもろうとしても、外の世界は否応なく存在していて、避けられない現実があることを表現しました。

――パヴェーゼの原作に照らし、撮影場所や美術、衣装などで特にこだわった点をお教えください。

予算が潤沢ではなかったので、色々と難しさはあったのですが、衣装担当者と打ち合わせするにあたっては、かなり細かい指示を出しました。というのも、この映画は若い人にも見てもらいたいと思っていたからです。時代ものの映画はどうしても若い人には敬遠されがちなところがあるので、衣装も美術も「現代でも使っている1930年代のものを使いたい」と伝えました。

たとえば、畝のあるシャツや、木靴・サボのような靴を取り入れ、メイクは厚くせず、髪にもできるだけジェルを使わないようにしました。内装も、よく見ると当時のものでありながら、今でも普通に使われているようなものを選んでいます。そういった「時代ものだけど、そうとは気づかれないもの」を意識的に使いました。特にピクニックのシーンでは、「時代ものだと思わなかった」と言われることも多いです。

――映画を通して、ジーニアという少女の物語が、現代の若い観客、とくに女性たちにとり、どのような意味を持つとお考えでしょうか。

とにかくこの作品を「1930年代のイタリア映画」としてではなく、まずはその中に自分自身を重ねて観てもらえたら嬉しいです。パヴェーゼの小説に描かれていた世界に、自分を投影してほしいという思いもあります。この映画を作る上で一番大切にしたのは、「自由」、とりわけ「誰を愛するかを自ら選ぶ自由」です。それを感じ取ってもらえたら何よりです。

――『美しい夏』は日本の読者にも長年愛されてきた作品です。日本の観客に、この映画をどう受け取ってほしいとお考えでしょうか。

映画をご覧になる方が幻滅しないといいのですが(笑)。小説を読んだことがある方にも、そうでない方にも、私の中にあるパヴェーゼへの愛を感じ取っていただけたら嬉しいです。この映画は、私の声を前面に出したというよりも、パヴェーゼの声に寄り添うようにしてつくりました。そのことが伝われば、本当に光栄です。

【監督略歴】

ラウラ・ルケッティ(Laura Luchetti)

1969年、イタリア・ローマ生まれ。両親は共にオペラ歌手のヴァリアーノ・ルケッティとミエッタ・シーゲレ。1997年、短編映画『In Great Shape(英題)』を初監督。2004年には、第76回アカデミー賞で高い評価を得た映画『コールド マウンテン』(03/アンソニー・ミンゲラ監督)についてのドキュメンタリー『メイキング・オブ「コールド マウンテン」』を共同監督・製作。『Hayfever(英題)』(10)で長編デビューを果たした後、短編アニメ『レアの大好きなこと』(16)が数々の国際映画祭で選出されるなど注目を集める。短編アニメ第2作『Sugarlove(原題)』(18)は第33回ヴェネチア国際批評家週間の特別招待作品として上映されたほか、ナストロ・ダルジェント賞で最優秀アニメーション短編賞を受賞。長編2作目となる『Twin Flower(英題)』(18)は、第68回カンヌ国際映画祭に選出、第43回トロント国際映画祭ではFIPRESCI特別賞を受賞。2021年には、10代のリベンジポルノをテーマにしたTVシリーズ『Nudes(原題)』で監督を務め、イタリアでの初回放送で100万回再生超えを記録。長編第3作『美しい夏』(23)は、第77回ロカルノ国際映画祭のピアッツァ・グランデ部門に出品。同作主演ディーヴァ・カッセルが出演したNetflixリミテッドシリーズ『山猫』(25)でも共同監督を務め、巨匠ルキノ・ヴィスコンティによる名作のドラマ化としても話題になるなど、現在イタリア映画界が注目する映画監督の一人として知られる。