佐藤賢一 駆け足掛け算史[『図書』2025年1月号より]

駆け足掛け算史

2024年9月4日に報道各社は、藤原京(694―710年)左京七条一坊の遺跡から出土した木簡の断片が掛け算九九の表の一部であることを報じた。この木簡はすでに2001年に発掘されていたものだが、奈良文化財研究所が再調査したところ、掛け算九九の表の一部であることが判明したとのことである。

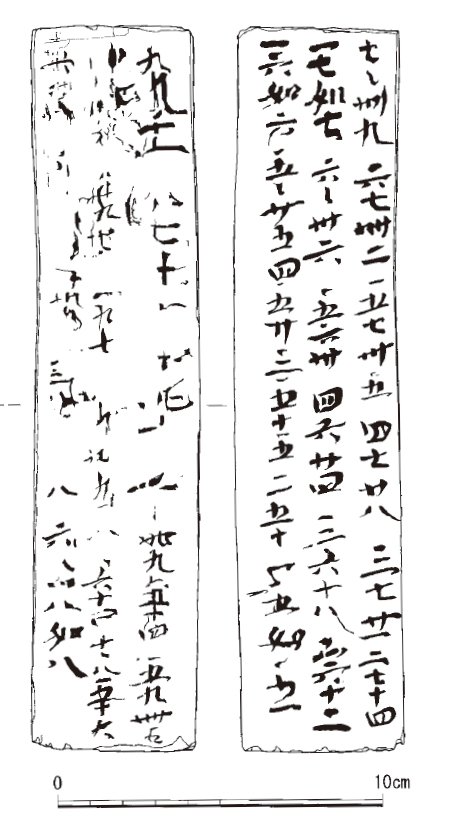

古代日本において作成された掛け算九九の表の出土例は、この他にも京丹後市靏尾遺跡(図1)、新潟県新発田市七社遺跡、長野県千曲市屋代遺跡群、島根県大田市白坏遺跡、などがある。特に、今回再調査された藤原京遺跡の木簡は奈良時代以前の遺物であり、これまで確認された九九の表としては日本最古のものとなる。

図1 京丹後市靏尾遺跡より出土した九九の表。奈良時代。両面に九の段から五の段までが記される。公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター『京都府遺跡調査報告集 第188冊』(2023年)63頁より転載。

視点をより広く東アジア全域に向けると、掛け算九九の起源は古代中国にあり、戦国時代の木簡にはすでに「九九八十一」から始まる表が残されている。算術の教科書に明記されている初出としては、5世紀頃の『孫子算経』が九九の一覧を例題に取り込んでいる。

初等算術の基本中の基本である掛け算九九。その日本における簡単な歴史を、古代から近世に至るまで、やや算術の文脈から離れた背景情報も交えて駆け足で紹介してみたい。

古代日本と百済の算術

古代日本の算術の歴史を探る上で参考となるのは、古くから交流のあった朝鮮半島の百済の算術である。仏教が百済より日本に伝来したことはよく知られている。これとほぼ同時期に、暦や天文の知識もやはり百済より伝来している。暦の知識が伝来していたならば、その計算知識も必要になったはずで、ある程度の算術が百済より伝来していたと想定することは許されよう。

そのような百済の算術を垣間見させる、具体的な物証が最近になって現れた。2011年に百済の古都、扶余(扶余双北里百済遺跡)から九九の表を記した木簡が出土した。百済に算術を扱う実務官僚がいたことはほぼ確実であろう。この木簡は、6世紀前半から7世紀半ばにかけての作成と推定されている。今回、藤原京時代の九九の表が確認されたことで、日本の九九の表と百済時代の九九の表を隔てる時代差がより近接したことになる。両地域の算術に関係する史料がさらに発掘されることを期待したい。

発掘品としての掛け算九九の表の他に、古代日本において明確に残存する算術に関する情報は、養老律令(718年)の条文中に登場する官吏向けの教科書名である。『九章算術』『孫子算経』などの古代中国の教科書が奈良時代に伝来している(ただし、それらが確実に理解されていたかどうかは別の問題である)。平安時代までは、形式的ながらこれらの教科書に基づいた官吏の登用制度、試験制度が維持されていた。しかし、後にその体制は完全に形骸化し、中国の教科書ともども、日本の算術教育制度は雲散霧消してしまう。

なお、全国各地の遺跡から、明らかに数表ではなく「九九八十一 八九七十二」のみ(あるいはどちらか一方)を記した木簡が多数出土している。このペアは時代が下ると「急急如律令」といった呪文を随伴するようになることから、算術ではなく、呪術的な含意を備えている。数字の「九」は、陰陽の陽が最も極まった最大の数である。それを重ねた「九九八十一」に何らかの呪術的意味合いが込められていた。九九が計算だけに用いられていたわけではないことに注意したい。

『事林広記』の九九の表

古代の算術教育が廃れた後も、中世を通じて、徴税や商業などの場面で必要に応じた簡単な算術は残された。ごく一部に遊戯的な算術が残存していた気配もあるが、ほとんど一般には普及しなかった。概ね、掛け算九九程度の算術は日本国内にあったものの、その程度でしかなかったと言って良いだろう。

さて、古代中国以来、ほとんどの九九の表は「九九八十一」より始まり、「八九七十二」「七九六十三」……と先頭の数が小さくなる順に列挙される(九九の式をa×bと表現すると、a≦bの場合のみの表となる)。a×bとb×aは同じ結果となるので、九九の表は全ての組合せを書き下さずその半分(合計40個の式)だけを記すのが一般的であった。古代中国戦国時代の木簡以来、この形式は後代まで踏襲されている。

これとは違った形式の九九の表を探すと、宋代の日用百科事典の一つ、陳元靚『事林広記』(南宋末)に「累算数表」という一覧表があり、a≦bばかりではなくa>bとなるa×bも列挙されている。ただし、この表にはなぜか10×9(十の段)まで収録されており、「九九八十一」以上となる組合せも含まれている。残念なことに、この表は何のために、どのような場面で用いられるのかの説明は記されていない。

この「累算数表」とは別に、本書には「九九算法」も収録されている。しかも、伝統的な配列とは異なり、「一一如一」が冒頭に置かれている。どうやら宋代になると、「九九八十一」からではなく「一一如一」から始まるパターンが出現している(算術の技法の一つ、天元術を記したことで有名な朱世傑『算学啓蒙』(1299年)も、九九の表は「一一如一」から始めている)。『事林広記』は室町時代の日本にも伝来しているので、この新しいパターンの九九の表を目にしたことのある日本人がいたことは確かである。

御伽草子『乳母の草紙』に見る九九の位置付け

中世期の人々の算術に対する意識を垣間見せる面白い文章が残されている。御伽草紙の『乳母の草紙』(新日本古典文学大系55『室町物語集 下』(岩波書店)所収)の一節である。この話の概要は次のようなものである。

ある左大臣家の姉妹の姫君に、それぞれ養育係の乳母がつけられることとなった。妹君についた乳母は高貴な身分にふさわしい養育をするが、姉君の乳母(竜王)は見当違いも甚だしく、実利主義的で下賎な技芸を姉君に教え続ける。最後にそれが露見して竜王は放逐されるという、御伽草紙に典型的な滑稽談、諷刺譚である。

この竜王は姉君に手習いや歌を教えず、その代わりに実利的な「二九十八」「四九三十六」といった計算術を教えている。これを得意とした姫君に「いかなる土倉の経営者(蔵法師)の元に嫁いでも恥ずかしくない」と竜王は太鼓判を押す。前掲書の解題・校注がすでに指摘するとおり、左大臣の娘が土倉の元に嫁ぐことなどあり得ないわけで、これが乳母の滑稽さとして揶揄されている。

貴族の古典的教養と庶民・町衆たちのもつ現実主義的技芸を対比する『乳母の草紙』であるが、掛け算九九が「蔵法師」に必須の技芸の比喩として登場することにここでは注目したい。商業算術に代表される実利性の象徴として、掛け算九九が意識されていたのである。

ロドリゲスの記した掛け算九九

近世初期になると、掛け算九九に関して思わぬ証言者が登場する。イエズス会士のジョアン・ロドリゲス(1561?―1633)である。彼は長らく日本での布教活動とイエズス会の会計業務を担った後、マカオに追放される。追放後も、明で会った李氏朝鮮の使節に西洋の天文学書を贈り、あるいは明の宰相・徐光啓の要望に応え、満州族との抗争に備えるためにマカオからはるばる北京まで大砲を提供する旅に出るなど、科学史を彩る波瀾万丈の人生を送っている。

このロドリゲスが編纂した『日本大文典』(1604―08年)に、日本の掛け算九九がローマ字表記で収録されている。彼によれば、当時の日本人は順番を替えた2通りの九九の一覧を常用していた。すなわち、「日本人の九九」(「一九九つ」から始まる)と「ヨーロッパ人の九九」(「一一が一」から始まる)である。例えば、次のように記されている。

(日本人の使う日本の九九)"Iccu Coconotçu" "Nicu Iŭfachi" ……

(我々と同じように使う別の九九)"Ichiichiga Ichi" "Inniga Ni"……"Cucu Fachijŭ ichi"

あるいは、前述した中国の新しいスタイルの九九の表が安土桃山時代までに国内に定着してこの二つのパターンになったのかもしれない。ともあれ、ロドリゲスは会計業務も担っていたことから、その算術の知識には十分信頼がおける。当時の掛け算九九の数の読み上げ方も、ローマ字表記からほぼ類推できる点で貴重な証言である。

九九の飛び双六 算術の普及と娯楽へ

近世を迎えると、そろばん計算の初歩を教える吉田光由『塵劫記』(1627年)などが続々と登場し、そろばんの普及と相まって日本人の数理処理能力は前代と比べて飛躍的に向上した。商人は言わずもがな、経理や土木に関わる勘定方の武士、年貢の分担を村で計算する農民、材料の調達や製品の寸法の計算をする職人等々、ほとんど全ての部門でそろばんによる計算が必須技能となったのが近世の日本であった(さらに専門的な数学として開花したのが、17世紀後半以降の和算である)。

ここで紹介をしてきた掛け算九九も、算術の基本中の基本として広く近世社会に普及した。知識が広く普及すると、それを娯楽的要素に転換する人々も現れる。これも近世日本らしい文化の姿である。事例は18世紀後半の頃となるが、掛け算九九を題材とした「飛び双六」(コマを経路順に辿るのではなく、サイコロの出た目の指示に従ってコマを不連続的に移動して上がりを目指すタイプの双六)が板行されている(図2)。

図2 「八算飛双六」(18世紀後半頃、糸屋源助板行)。正確には、掛け算九九だけではなく割算の割声(割算用の暗唱句)もコマとして配置した飛び双六。上がりのコマは天元術の「天元」となる。筆者所蔵。

古代律令国家の官吏の基礎知識であった掛け算九九は、ある種の呪術性も帯びていた。その千年後の江戸時代、九九は呪術ではなく庶民の娯楽へと転換していた。算術だけにとどまらない九九の認識を巡る変容の歴史が非常に興味深い。

(さとうけんいち・科学史家)