第6話 かのレクラム文庫に

岩波文庫の創刊以来、巻末に掲載されている「読書子に寄す」には、いくつか気になる箇所がある。その一つは「吾人は範をかのレクラム文庫にとり」というくだり。はじめて岩波文庫を手にした高校生の頃は意味がわからなかった。なにしろ「レクラム文庫」なるものを見たことも聞いたこともなかったから。インターネット普及以前のことである。

大学生になって、あちこちの書店を見て歩くようになって謎が解けた。というよりも、思いがけず正体を知ることになった。新宿の紀伊國屋書店の洋書売り場だったと思う。ドイツ語の本を並べた一角に小さな黄色い本がギッシリと並ぶ棚があった。数は少ないもののオレンジ色のもあった。なんだろうと見てみると、ニーチェやハイデガー、ノヴァーリスやレッシングなど、ドイツ方面の哲学や文学の書目が多い。オレンジの本には古代ギリシアのものが対訳で入っている。表紙に著者名と書名に加えてReclamとあり、裏表紙にUniversal-Bibliothekと見える。「わ」と声が出たかどうかは覚えていないが、これが「かのレクラム文庫」の正体、岩波文庫のご先祖様なのだと知った。

それ以来、見かけると気になる書目を手にとるようになった。岩波文庫と同じように、どうせなら端から集めて読もうかしらと軽率にも思い立ったはよいものの、調べてみて驚いた。歴史が長い分だけ、刊行された点数も文字通り桁が違う。千冊くらいの規模なら集められると感じるのだが、万単位になるとちょっとイメージできなくなる。断念して、目にしたものを読むに留めようと考え直したのは内緒である。

日本語では「レクラム文庫」と呼ばれることも多いこの叢書、正式名称は先に述べたとおりで、「レクラム万有文庫」「レクラム百科文庫」などとも訳される。ドイツはライプツィヒの書籍商アントン・フィリップ・レクラム(1807―96)が、1867年に創刊したというから、日本なら幕末も末期に始まった古典叢書である。そう、「レクラム」とは出版業を営む社主の名前なのだった。

この文庫については、戸叶勝也『レクラム百科文庫 ドイツ近代文化史の一側面』(朝文社、1995)という労作があり、レクラム家の来歴やドイツの出版事情や社会背景も含めて知ることができる。ここでは同書とレクラム社の資料を参考にかいつまんでお伝えしよう。というのも、岩波文庫がお手本にしたという点に限らず、第5話で述べた岩波文庫創刊当時の状況となんだか重なって見えるようでもあるのだ。

レクラム文庫が創刊された1867年、ドイツでは出版各社から古典作品の廉価版が刊行されて、一種のブームの様相を呈したという。なぜこの時期か。ことは法律に関わる。ヨーロッパで著作権が制度として確立するのは19世紀のこと。当時はまだ統一される前のドイツでも、プロイセンを中心として1837年に著作権保護の法律が制定される。そこで同年11月9日以前に没した著作者については、30年後の1867年11月9日に著作権保護期間が終了するとされた。著作権とは英語でcopyrightというくらいで、複製をつくる権利のこと。複製する権利の保護がなくなるということは、誰でも複製してよいというわけで、言ってしまえば著作者に使用料を払う必要がなくなる。先に述べた1867年11月9日を境に、古典作品の廉価版が各社から刊行されて洪水状態になったのは、こんな事情による。

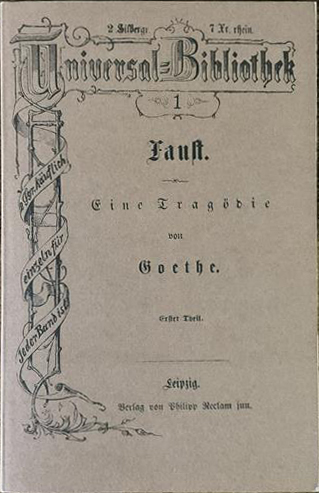

レクラム社もこの波に乗った版元で、35作品を用意して創刊に臨んだという。創刊時のレクラム文庫は、いまのような鮮やかな色ではなく、少し濃いベージュで簡素ながら印象的なデザインが施されている(図)。私の手許には、創刊書目の一つであるゲーテの『ファウスト』を、創刊150周年の2017年に復刻した本がある。

表紙を眺めると、天に“Universal=Bibliothek”と装飾された文字で大きく示されており、その直下には「1」という番号、さらには「ファウスト」という書名に続いて、「悲劇」「ゲーテ」「第一巻」「ライプツィヒ」「フィリップ・レクラム・ジュニア社」という文字が並ぶ。表紙の左側には垂直に木の枝状の枠が描かれていて、そこにリボンが巻き付いている。リボンには下から上に向かって「各巻は/買えます/二銀グロッシェンで」と廉価を謳っている。

ゲーテの『ファウスト 第一部』は1番、『第二部』は2番、レッシング『賢者ナータン』は3番と、各巻には通し番号が振られている。この番号1つが2銀グロッシェンという価格設定で、ページ数の多い本は番号を2つ、3つと振り、これで値段が分かる仕掛けである。後には1つの番号を星1つで示すようになる。

表紙の裏には叢書についての案内文がある。ドイツ文学の古典のうち、広く読まれてきたものを収めること、それに限らず忘れられた良書も入れること、海外文学はドイツ語訳で提供すること、各巻は個別に買えることなどが記されている。創刊時の35作品を見ると、すべて文学作品で、海外文学であるシェイクスピアが8冊とだんとつで多い。レクラムがシェイクスピア全集の廉価版を扱っていた関係だと思われる。また、次いで多いものとしてはレッシングの4冊、シラーの3冊がある。個別に買えることが売り文句になるのは、広く行われていた古典全集の全巻予約と比べて買いやすいですよというわけだ。

こうして見ると、レクラム文庫と岩波文庫は、本の形や方針だけでなく、古典全集の予約出版物ブームという状況まで似ているのがなんだか面白い。

(やまもと たかみつ・文筆家、ゲーム作家)

[『図書』2025年7月号より]