第43話 創刊書目の真相やいかに

私は長いあいだ、岩波文庫の創刊書目を31点と覚えていた。ところがこの連載を書き進めるなかで、創刊の7月10日に発売されたのは22点だったと編集部から教えられて、いまさらながら勘違いしていたことに気がついた。そういえば以前、岩波文庫創刊80周年記念で刊行された「岩波文庫創刊書目 [復刻]」(2006)を入手した際、箱に「全23冊」とあるのを見て、31点に足りないのはなにか権利の問題でもあるのかなと想像したくらいだった。

ややこしいのだけれど、いま述べた「22点」と「全23冊」は書き間違いではない。1927年7月10日の創刊時に発売されたのは22点で、イマヌエル・カント著『実践理性批判』(波多野精一・宮本和吉訳、252頁)だけ、その5日後の7月15日に刊行されている。復刻された「全23冊」とは、この『実践理性批判』まで入れた点数なのだった。

それにしても、「31点」という数字はどこから出てきたのか。なにかの拍子に見間違えたりした出鱈目な数字だろうかと思っていたところ、出所が分かった。この連載でもおおいに参考にしている本の一つに、山﨑安雄『永遠の事業 岩波文庫物語』(白鳳社、1962)がある。著者の山﨑安雄(1910-64)は、毎日新聞で働いていたジャーナリストで、出版史に関する本を多数書いた人だった。同書に「第一回の発売書目は次の三十一点であった。」と記されている(17頁、下線は山本による)。私はかつてこのくだりを読んで、そうか最初に出たのは31点だったのかと覚えたわけだった。

また、同書では、いま引いたくだりに続けて「佐佐木信綱編『新訓万葉集』上巻1~4☆☆☆☆ 下巻5~7☆☆☆」を筆頭に31点が紹介されている。「1~4☆☆☆☆」とは、この当時の岩波文庫の番号システムで、詳しくは第42回をご覧あれ。『新訓万葉集』は上下巻で「1~4」「5~7」という、最初の番号が与えられていることが分かる。全集でいうところの第1巻のようなものだ。ついでながら、『新訓万葉集』の次に来るのは夏目漱石の『こゝろ』で「8~9☆☆」、その次は『プラトン ソクラテスの辯明・クリトン』で「10☆」と続く。

他の人が書いた文章でも、岩波文庫は『万葉集』から始まったと記されているのを見かけたことがある。日本の古典といえば、全集類でも『古事記』『日本書紀』『万葉集』ははじめのほうに置かれる定番だけに、そうか岩波文庫の記念すべき1冊めも『万葉集』だったのかと思いそうになる。ところが、「第41話 創刊時のラインナップ」に並べておいた22点を見直してみると、最初に発売された書目に『新訓万葉集』はない。これはどうしたことか。

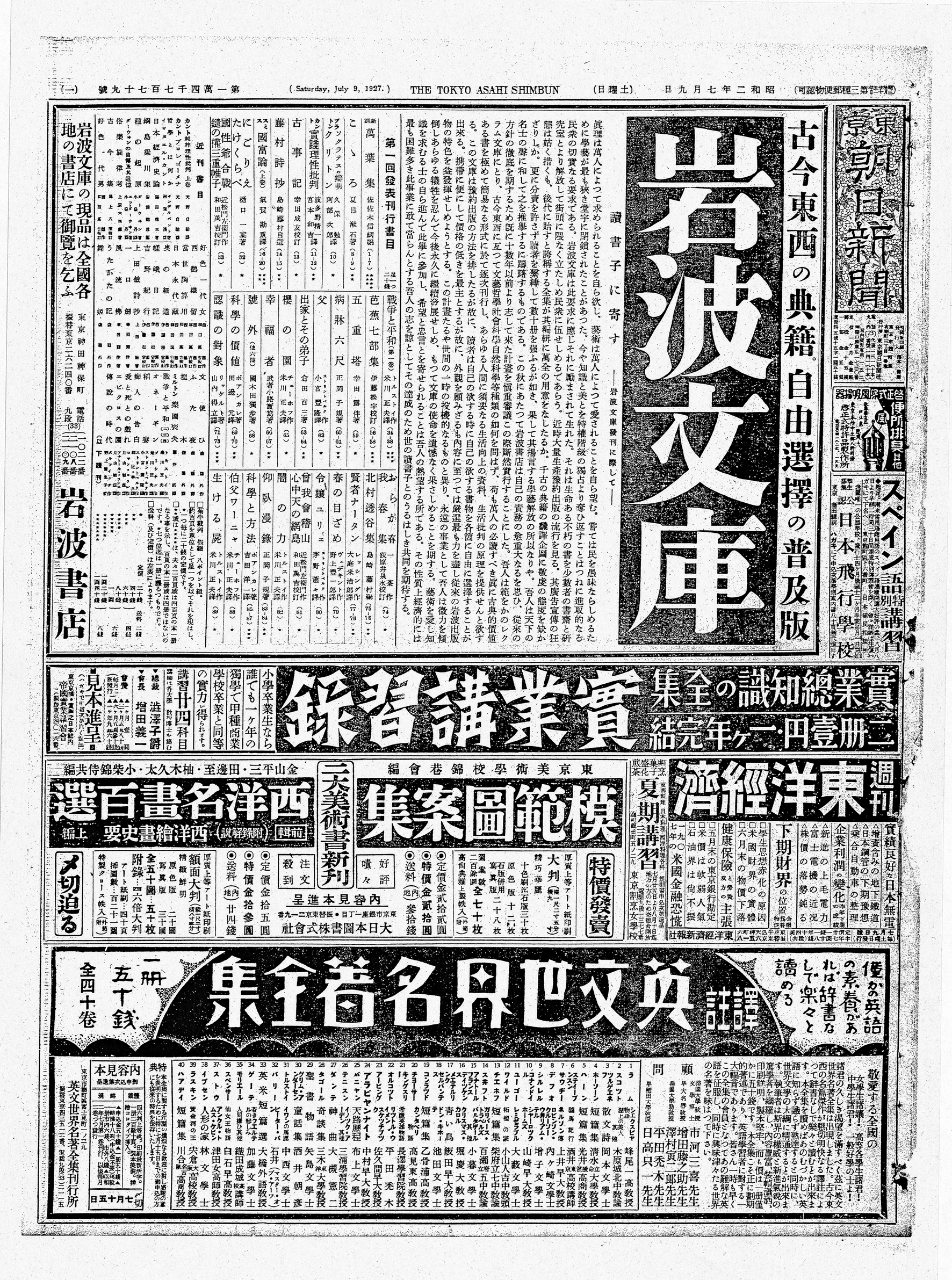

この謎を解く鍵は、新聞広告にある。「東京朝日新聞」の昭和2年7月9日(土)というから、発売前日の新聞第1面に岩波文庫の広告が出ている。新聞の第1面全体が広告になっていて、その上半分を岩波文庫が占めている。新聞の第1面といえば、その日の大きなニュースがバーンと載る場所という印象があったので、そこが全部広告で占められていて、「そんなことってあったの!?」とつい二度見してしまう。

それはさておき、広告を見てみると「古今東西の典籍 自由選擇の普及版」というリードに続いて大きく黒字に白抜きで「岩波文庫」とあり、マニフェストの「讀書子に寄す――岩波文庫發刊に際して――」が配置され、その左に「第一回發表刊行書目」として31点が並ぶ。そう、「31点」の出所はこれだ。そして、その筆頭に『新訓萬葉集』が置かれている。

実際には『新訓万葉集』が刊行されたのは1927年9月5日のことで、「第1回発表刊行書目」ではあっても、「第1回発売書目」ではなかった。もっとも、なにをもって「第1回発売」とするかは見方が分かれるかもしれない。ここでは発行日ごとに回数を数えることにすると、『新訓万葉集』は第5回発売ということになる。そのつもりで見直すと、先ほどの山崎安雄の「第一回の発売書目は次の三十一点であった。」という文章も、この広告を参照する形で書かれたものだった。

なお、この「東京朝日新聞」の広告は、先に触れた「岩波文庫創刊書目 [復刻]」(2006)に付録として複写版がついている。1面の広告だけでなく、2面も刷られており、その年の6月20日から開催中のジュネーヴ海軍軍縮会議の様子や中国への出兵、植民統治などの国際情勢が報じられている。後から見れば、岩波文庫の出発は、二つの世界大戦に挟まれた、新たな動乱へと向かう時代のことであった。

■参考文献

★山崎安雄『永遠の事業 岩波文庫物語』(白鳳社、1962)

https://dl.ndl.go.jp/pid/3044619〔要ログイン〕

(やまもと たかみつ・文筆家、ゲーム作家)