大森隆男 読書とプロレス[『図書』2025年11月号より]

読書とプロレス

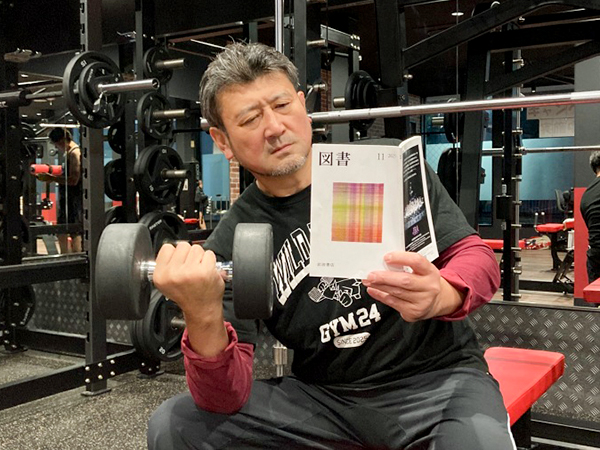

はじめまして、プロレスラーの大森隆男といいます。なぜ俺が本誌に文章を書いているのか、不思議に思われる方が大勢いらっしゃるのではないでしょうか。

もともとは、岩波ジュニア新書『世界が広がる英文読解』の著者である田中健一先生が大のプロレスファンで、俺のプロフィールを本の中で引用してくださったのが、ご縁のはじまり。どうやら編集部にもプロレス好きの方がいたようで、いま俺が運営している川崎市多摩区のトレーニングジムまでやってきて、原稿依頼をしてくれた。お題は「読書とプロレス」について。くだけた文章だけど、よければお付き合いください。

*

プロレスは子供の頃から大好きだった。父親と兄の影響でテレビ観戦するようになったのが、ファンになったきっかけ。物心ついた頃にはすでに、毎週金曜日の夜8時に一家でテレビ観戦するのが家族の決まりになっていた。その日が来るのが、いつも待ち遠しくて仕方なかった。

「今日は〇○県より生中継でお送りいたします」。聞いたことのない地名が実況のアナウンスに出てくると、国内・海外問わず、教科書の地図帳でその場所がどこにあるのかを調べた。

「大阪府立体育会館」──「大阪」ってどこにあるんだ? 「今週はセントルイス、キール・オーディトリアムで行われた試合の模様をお送りいたします」──すぐさま地球儀を回して、セントルイスの場所を確認した。正直な話、地名や地理、固有名詞やことわざなどは、ほとんどプロレス中継やプロレス雑誌で覚えたかもしれない。

文章を読むことの楽しさを知ったのは、中学校の国語の授業。教科書に日本文学の名作、特に短編小説が教材として紹介されていて、「権威ある作家さん達の作品でも読みやすいんだな」と思ったことはよく憶えている。

あと、先生の影響も大きかった。その教科を好きになるかどうかは、担当する先生の人柄に左右されるよね。授業中も雑談を織り交ぜて生徒の興味を引き付けておいて、後半ではちゃんと教科書の本筋に沿った話に戻して。そんな先生の授業や人柄がとても好きだった。教科書に載っていた作品の全体や、その作家の他の作品も読んでみたくなって、本を購入したこともあったな。たしか、芥川龍之介や志賀直哉の小説だった。

高校では、柔道部で汗を流した。ウェイト・トレーニングにも熱中し、その楽しさが分かるようになったのはこの時だね。努力した分だけ確実に肉体が変化し、結果が出る。振り返ってみると、高校時代にはあまり本は読んでいなかったかもしれない。運動、トレーニングに打ち込んだ3年間だった。

それなりに受験勉強にも励んで、大学に進学した。進学という目標はあったけど、大学で何をするか?という目的は定まっていなかったんだろう。漠然と「プロレスラーになりたい」という夢も残っていて、キャンパス内で新入生勧誘をやっていたアメリカン・フットボール部に見学に行くことにした。それまでアメフトを観たこともなかったのに、一度練習を見に行っただけで、チームのもっていた活気・熱気に気持ちを動かされて、入部を決めたんだ。

俺が通った城西大学は埼玉県の北部にあって、自宅のある世田谷からは片道2時間の道のり。この通学時間に何をしていたかといえば、プロレス雑誌を読んだり、練習で疲れた身体を休めるために、居眠りをして過ごしていた。今考えてみれば、その当時にもっと読書の楽しさ、有益さが分かっていれば、長時間通学の過ごし方も変わっていたんだろうな。

大学3年生になると、より専門的な分野を学ぶ「ゼミ」という授業が加わった。俺が履修したのは「経済地理」。「地理的要因で経済はどのように変動するのか?」というテーマだったけど、実際の講義や演習は、名前ほど堅苦しいものではなかった。このゼミでも先生に恵まれたと思っている。頭から物事を決めつけるのではなくて、我々学生を尊重して対等に接してくれる方だったんだ。

ゼミの初めての講義の日のこと。教授が「今日は初めての講義なので、教室から外に出てフィールド・ワークにしましょう。学生のみなさん、私についてきてください」と宣言した。フィールド・ワークとは? いわゆる課外授業ということになるのかな。城西大学はキャンパスの一歩外に出たら、傍には高麗川という大きな川が流れ、少し先には連なる山々が見渡せ、あとは畑、田んぼ、雑木林と自然に溢れていた。

アメフト部の練習以外でも、持久力強化のために大学の周囲をしょっちゅう走っていたから土地勘はあると思っていたんだけど、教授が先頭で向かう先は、それまで知らなかった方角だった。なんの迷いもなく進む教授の後を、我々数名の学生がついていく。周りは雑木林と畑だけだったと思う。

「さあ、着きました!」 明るく言う教授の声にはっとして正面をみると、木の板にペンキで「新しき村」と書かれたと思われる看板が立っている。看板の先には細い山道が続き、さらにその先にはいくつかの木造の建物、畑なんかも見えている。

教授の後に続いて奥へ進むと、今度は「新しき村とは」という表題の看板があり、「武者小路実篤を信奉する者たちが造った理想郷である」と書かれ、この村で暮らす人たちの思想、生活ぶりなどが箇条書きで記されていた、と思う。思う、という曖昧な言い方をするのは、正直俺の記憶自体が少し曖昧だからだ。だったらもう一度行って確認するなり、何かで調べればいいのかもしれないが、あの時の俺は、「よそ者入るべからず」といった神聖な空気を、勝手ながら感じていた。だからいまも、当時の印象を大切に、曖昧な記憶のままでいたいと思う。

看板を読んだ後、かなり広い敷地の中に点在する養鶏場や、そこで暮らす方々の陶芸や絵画作品を展示してあるギャラリー風の小屋などを皆で見て回った。途中、村で生活していると思われる数名の年輩の方を見かけたりもした。小一時間くらいだったかな、敷地内を見学して、我々は大学に戻った。これが武者小路実篤との出会いだった。

大学卒業後、1992年に全日本プロレスに入団した。その年の真夏の猛暑の日、街を歩いていて少し涼もうと立ち寄った書店で、椎名誠さんの『インドでわしも考えた』を、題名の面白さに惹かれて立ち読みした。文体がユーモラスでとても惹き込まれた。それが椎名さんの本を読み始めたきっかけで、文庫本はほとんど読み切り、新刊が出る度に購入するようになった。作中に登場してくる椎名さんの作家仲間の本もよく読んだな。

プロレスの合宿所という、社会から隔絶された場所に暮らしていた自分にとって、読書は唯一の癒しだったかもしれない。厳しいトレーニングの日々が続くと、学生時代の楽しかった思い出がよみがえってくる。合宿所の部屋で一人横になり、練習で疲れた身体を休めて昔の思い出にふけっていると、ふと「新しき村」の風景が浮かんできた。それがきっかけで、武者小路さんの著作を読んでみようと思ったんだ。

代表作の『友情』を手はじめに、次々と読んでいった。『愛と死』は特に印象深いね。本を読んで涙を流したのは、後にも先にもあの一冊だけだ。武者小路さんの作品の一番好きなところは、登場人物が善人しかいないところ。みんな自分の夢に向かって、ただ一生懸命愚直に頑張る。そして、誰もが他者への思いやりに溢れている。そういう作風が大好きなんだ。武者小路さんの作品は、全部読破したと思うな。

自分のプロレスの師匠は、ジャイアント馬場さんだ。地方巡業での移動は、ほとんどが大型バス。新人の頃、ある朝ホテルからバスで出発する時に、先に乗っていた馬場さんに「おおーい、大森。ちょっとこっち来い」と呼ばれた。「これを買ってきてくれないか?」

馬場さんがそう言いながら、太くて長い指で示していたのは、新聞の書籍広告欄。『老いれば自由に死ねばいいのだ』三浦朱門、とある。タイトルに一瞬ドキッとしたのだが、「はい! わかりました」と直立不動で答え、その日の移動先か、次の休みの日に現地の書店で購入して、馬場さんにお持ちした。

そのことを昨年何かのきっかけで思い出し、自分でも購入して読んでみた。当時の馬場さんと今の自分の年齢は、たぶん同じくらいだろう。タイトルに驚かされたけど、いかに老後の人生を豊かに生きるか、という前向きな内容だったね。

全日本プロレスから独立した「プロレスリング・ノア」が旗揚げしたのは2000年のこと。その夏に、右肘の遊離軟骨の手術をすることになった。痛みの度合いほど重症ではなく、右肘以外は何も不自由がない。入院も1泊2日で済むものだった。それでも入院中に何か読むものをと数冊の文庫本を購入して、手術にのぞんだ。その中にあった一冊が、三島由紀夫の『金閣寺』だった。本の内容そのものより、作中での金閣寺の描写に感銘を受けた。

「金閣寺をこの目で見てみたい」。それまで京都は試合で何度も訪れていたけど、まともに観光したことはなかった。

「よし! 明日の手術を無事終えて退院したら、京都に金閣寺を見に行こう。自転車で」。そう自分と約束した。なぜ自転車なのか? 右肘以外は不自由がなかったし、手術後のリハビリにも最適じゃないか、と思ったんだよね。

退院してすぐに行程を調べ、必要な物を買い揃え、決行。当時住んでいた川崎市内を出発して、初日は静岡県の沼津まで。2日目は愛知県の豊橋まで。3日目は滋賀県の八日市まで。4日目の午後、なんとか京都に到着。目に付いたビジネスホテルにチェックインして、すぐに金閣寺まで自転車で向かった。この目で金閣寺を見たときの感動、達成感は何物にも代えがたかったね。小説の主人公が金閣寺に感じた思いも、少しは理解できたと思う。

思い立ってすぐ自転車で金閣寺を見に行くなんて無茶は、若かったからできたことかもしれない。けれど、いくつになっても、その気持ちだけはもっていたいと思っている。やるか? やらないか? もしやらないほうを選択したとしたら、その理由は無限に出てくる。やるほうを選択したら、やる理由は幾つもいらないよね。やりたいから、という理由だけで充分だと思う。そういう思考も、読書から学んだものの一つだと考えている。

本を読むということは、書いた人の本心、文章の裏側にある本当の気持ちを考えることを含んでいるし、それによって忘れていた自分自身の本心を呼び覚ましてもくれる。

ほかにも読んで印象的だった本、それにまつわるエピソードを紹介したいけど、紙幅が尽きたので別の機会に。またお会いしましょう!

(おおもり たかお・プロレスラー)