岩切信一郎 橋口五葉と夏目漱石、さらに岩波書店[『図書』2025年5月号より]

橋口五葉と夏目漱石、さらに岩波書店

「橋口五葉のデザイン世界」展に向けて

橋口五葉(1881―1921)は、画家、装幀家、浮世絵研究家、伝統木版による版画家として、明治末から大正期に活動した。満39歳と短命ではあったが美術の新分野に挑戦し、まさに駆け抜けるかのような人生であった。日本画、そして西洋画へと転じて画技を磨く中で、新分野の装飾美術や印刷美術へ関心を増し、その一環として「装幀」の分野を開拓した。その成果が美しい本の代表格である夏目漱石の『吾輩ハ猫デアル』から『行人』までの一連の著書の装幀であった。また、浮世絵研究も画家ならではの視点をもった当代一の研究者であった。その研究が高じて渡邊庄三郎の浮世絵復興(伝統木版の再生)をめざす「新板画」(新版画)の制作活動に賛同し、自ら絵師となって活動した。版画の完成作は13点と少ないながらも、今や近代日本を代表する版画家として海外でも知られるところである。

明治14(1881)年、鹿児島市に橋口五葉は生まれた。代々薩摩藩の御典医の家柄で、兄弟は三男一女で五葉(清)は三男であった。父は四条派流の絵を嗜み、その影響もあって兄弟3人は書画骨董のことから美術全般に関心があった。三男の五葉は家族の期待を受けて少年期より地元の日本画家の許に通い修業に励んだ。中学校での図画教員は工部美術学校で浅井忠や小山正太郎等とフォンタネージに学んだ、山口彦二郎だった。

中学を終えて兄たちの待つ東京へと上京する頃には、当時の画家の登竜門である絵画共進会へ出品するだけの力をつけていた。

ちなみに2人の兄は第五高等学校から東京帝国大学を経て、五葉より9歳上の長男貢は外交官となり、5歳違いの次兄半次郎は工科造船学科を出て日本郵船の造船技師(監督及び参事)となるのであるが、この兄たちが後の五葉の人生に極めて重要な機縁をもたらすのであった。

東京美術学校に学ぶ

19歳の明治32(1899)年に鹿児島県中学造士館を卒業して上京し、橋本雅邦の門へ入った。だが高い志を抱きながらも自らの方向を模索していた。同郷の縁者でもある黒田清輝から洋画を学ぶことを勧められた。そのことで、靄が晴れたように、洋画を学ぶべく白馬会研究所へと通うようになった。現状の日本画への道を進むべきか、あるいは新たな美術をめざし、西洋画をも身に着けるべきか、悩みつつ上京してきたのだった。道は定まり翌年には東京美術学校予科へ入り、明治34(1901)年には東京美術学校西洋画科本科へ進学した。

学校でモデルの素描や画技を学ぶ一方で、兄の影響もあって海外からの美術雑誌や美術書に強い関心があった。だが、高価で買えない。ちょうど都合の良い事に、美術学校には企業から依頼された図案広告画の募集があり、入賞すると賞金が出た。これを逃す手はないと、力試しで応募して、良い成果を上げて小遣い稼ぎの味をしめたのだった。この小遣い稼ぎが腕を磨くことになって、五葉にとってのデザイン修練場となった。

当時の五葉の東京美術学校での学友として、『平旦』という同人誌の平福百穂、石井柏亭、山本鼎、小杉未醒、石井鶴三といった、版画や印刷に関心を寄せる仲間がいた。また一学年上の選科には熊谷守一、青木繁、和田三造、山下新太郎、児島虎次郎等がいて、後に美校の黄金時代と言われるような個性豊かな画学生たちとの交友があった。ちなみにこの頃、物知りの五葉につけられたあだ名が「理屈説明家」であった。

黒田清輝、藤島武二等の薫陶を受け油彩画修業に努め、学業成績は良かった。しかし、自らが思うとおりにはいかなかった。もとより日本画の魅力にひかれていただけに、そこに西欧絵画の技法をどう受け入れていくか、大きな課題を抱えていた。そうした試行錯誤の中から東西美術の融合をめざし、装飾美を追求する方向性が次第に見えてきていた。その試みが成果を出すのは美術学校卒業後の、明治40(1907)年の東京府勧業博覧会に出品の装飾油絵二枚衝立《孔雀と印度女》であった。衝立仕立てにして室内装飾を意識した作品で、新たな装飾画の表現であった。その流れは印刷美術にあっても、明治44(1911)年の三越呉服店主催懸賞広告画に応募して第1等になった《此美人》へと繋がるのであった。《此美人》は三越の美人画ポスターとなり、これが時代を代表する日本の石版ポスターとなった。

図案科生でもない五葉がデザインの表現技術を独学で習得する上で、また絵画制作上での悩みにしても、良き相談相手だったのが同郷の先輩画家・和田英作であり、また身近で心安い教員が長原孝太郎で、身内では次兄の半次郎をもっとも頼りにしていた。

五葉と漱石

明治37(1904)年7月、東京美術学校3年次の学年末に成績優秀で特待生となった頃のことであった。人生の転機が訪れた。夏目金之助(漱石)との出会いである。漱石は英国留学から帰国し、神経衰弱を病む一英文学教師であった。実は、五葉の兄2人は共に熊本の第五高等学校での漱石の教え子であった。家が比較的近いこともあって、貢が漱石の許を訪れて旧交を温め、骨董や絵画の話となり、ひいては水彩で描いたハガキを互いに遣り取りする絵葉書の交換に発展していった。

そうした中で、俳誌『ホトトギス』の編集を担当していた高浜虚子とも親しくなり、貢の水彩絵葉書を見た虚子が「掲載の挿絵を描かないか」と勧めたのに対して、貢が「それなら画学生の弟はどうか」と応じたことで、五葉に白羽の矢が立った。貢の許に同居していた五葉もその頃には漱石との絵葉書交換や美術談義にも加わるようになっていた。

こうした経緯で五葉の挿絵は実現して、同年10月の『ホトトギス』に掲載された。頁の上部に五葉の横長絵「走馬燈図案」が、その下に夏目漱石・高浜虚子・野間奇瓢の「寺三題」俳体詩という構成で掲載され、五葉が修学旅行先で描いた「奈良みやげ」も同号の挿絵となった。これを機に五葉は挿絵、さらに表紙と依頼され『ホトトギス』の画家になるのであった。この時、数えで五葉が24歳、漱石は38歳であった。

この期の漱石にとって、話し好きで物知りの五葉は、美術談義の絶好の相手となった。画学生だから聞きやすいこともあり、五葉の絵画制作現場を見て具体的色彩や画技の話となって、漱石の絵画趣味を煽ることとなった。千駄木の家から貢と五葉の住む動物園裏の清水町の家へと、散歩がてら訪れる漱石の姿があったのだ。

そんな漱石にも学者から小説家への転機がやってきて、明治38(1905)年1月、『ホトトギス』に漱石の小説「吾輩は猫である」が掲載された。小さな評判が次第に大きくなっていよいよ出版の話が起こり、服部書店・大倉書店からの出版が決まった。もちろん日頃から漱石の好みを心得ていた五葉に装幀依頼が成されたのであった。

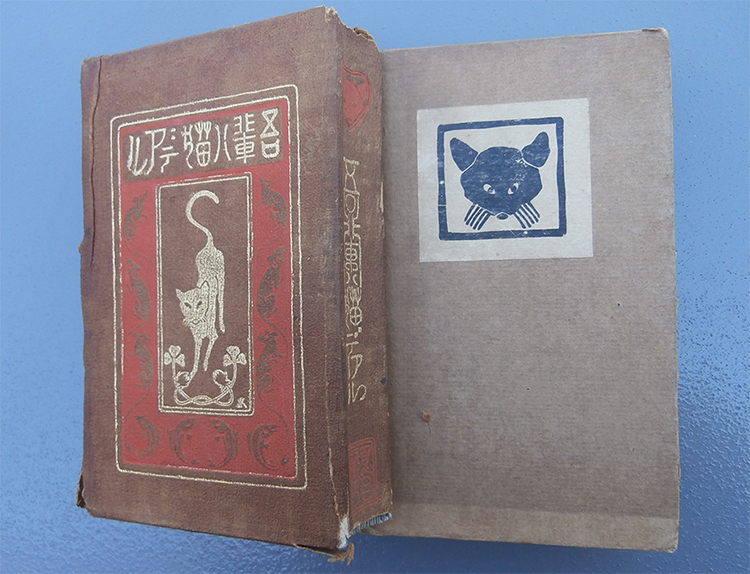

同年10月に出版され、その本は『吾輩ハ猫デアル』と、漢字カタカナ交じりの奇抜さで注目を得る方策のタイトルであった。無名の新人の著作に、どう関心・購買心をもたせるか、練られた発想でレタリングの成果でもあった。しかも、立ち読みができず頁が未裁断のアンカットになって、普通にめくれない仕掛けになっていた。洋書に慣れた愛書家ならすぐにペーパーナイフを使用するだろうが、一般には未だそうした文化が育っていなかった。大倉書店には即刻、「未裁断」だとの苦情と返品があったそうだ。

また菊判という本サイズは持ち運ぶには重たい。書斎で読む本サイズであった。次に出版された『漾虚集』にも巻頭頁に「EX LIBRIS」(蔵書票)が掲載されて、洋書の文化を啓発することになった。これらは愛書家の書斎人向きの趣向で、洋装本の時代の書斎文化人層を喜ばせた。こうした新しい文化傾向を見逃すことなく、五葉は常に本が書斎に並ぶことを念頭にしてデザイン構想を練った。

そもそも『吾輩ハ猫デアル』は1冊で終わる予定のところ、人気が出て、2冊(中編)、3冊(下編)と約2年半をかけて3冊本で完結したのであった。だが話はそれだけでは終わらない。この3冊本は持ち運びに良い縮刷の1冊本(「寸珍」と奥付に記載)『吾輩ハ猫デアル』となり明治44(1911)年7月に発行された。これが相当な版を重ねてよく売れた。縮刷に切り替えた理由は明治42(1909)年に出版社の大倉書店が火災に遭って紙型を失ったことによるらしい。結果として五葉が装幀を手がけた『吾輩ハ猫デアル』は計4冊あるわけだが、五葉自身が気に入ったのはこの縮刷の寸珍『吾輩ハ猫デアル』の方だと後に語っている。

「五葉装」と呼ばれる五葉の装幀本は優美さで知られる。装飾過多との批判もある。漱石の著書以外にも、泉鏡花、森鷗外、与謝野晶子といった近代文学の代表的著者の本もある。一番多いのが翻訳書で二葉亭四迷、井上勤、内田魯庵等の著作、また籾山書店からの「胡蝶本」の叢書をはじめ室内装飾の観点をもって装幀した有朋堂文庫、春陽堂の『現代文芸叢書』、博文館の『近代西洋文芸叢書』などがある。最後の装幀が坪内逍遥の『芝居絵と豊国及其門下』であった。活動期15年間で100タイトルを超える装幀の数である。自然界の草花、樹木、昆虫などを図案化した物が多いが、これは園芸に関心を持ち植物を育てて描く、写生画を重視した五葉の好みであった。

五葉と岩波書店

五葉と岩波書店とは、創業初期から関係がある。夏目漱石の紹介と、五葉の次兄半次郎の義兄にあたる上野直昭の紹介と言われている。高橋誠一郎は、昭和45(1970)年の「橋口五葉五十年記念展」(日本浮世絵協会)の会誌(第23号)で岩波茂雄の談として、五葉は「病身といふよりも、常に病人であったと云っていゝほど」の虚弱な身体だったと伝えている。岩波書店での五葉の仕事としては、初期の書店マーク「甕」の意匠や登山家の携帯本として売れた大正5(1916)年の『日本アルプス登山案内』(矢澤米三郎・河野齢蔵)の装幀、出版ポスター制作などのデザインで関わっている。

さらに、安部能成は『岩波茂雄伝』(1957年)の中で、「骨の折れた出版としては、画家橋口五葉の監修になる広重の保永堂版『東海道五十三次』の複製』」とし、「私は五十三次のやうな金のかゝる本は、今少し資本ができてからにしては、と止めたが、岩波はそれをきかなかつた。しかし損もしないでそれを完成した」としている。すなわち大正7(1918)年から8年にかけて、「木版極彩色極上奉書摺原寸大」で毎月5枚宛12回の頒布、全60枚で完結した広重画・保永堂版『東海道五十三駅風景続絵』のことである。売れ行きが良く、さらに大正8(1919)年から9年には喜多川歌麿の名品復刻複製『歌麿筆浮世絵』(全48枚)も刊行されている。共に五葉が「編集及複製監督」したもので優秀な彫師、摺師を監督して原本に忠実で精度の高い木版複製を仕上げた評判の時代遺産となっている。仮に桜の板目材(主版・色板)7面の板彫としても700面、少なくとも版木二百数十枚は必要で、これを特漉和紙に逐一、摺師が摺っていく、しかも約3年の短期間で毎月配布というのである。これは資金と手間のかかる大仕事で五葉の鑑識眼と指導力、岩波茂雄のバックアップがなければなし得なかった大事業であった。

この時期の五葉は自分の新作版画の制作でも佳境にあった。特に大正9年は、20点を手がけたが結果として版画が完成したものは10点であった。この多忙さが命取りになった。それは過労状態でまさに岩波茂雄が五葉を評した「常に病人」状態であった。最後まで新作版画と複製木版画制作を自らの仕事にしていた。岩波書店から出す予定の研究書『歌麿の研究』は出版予告をしながらついに実現しなかった。翌大正10(1921)年2月には、免疫力も体力も衰え、加えてスペインかぜも影響して亡くなった。

以上が橋口五葉のデザインの仕事と人生のあらましである。いよいよ今回、「橋口五葉のデザイン世界」展が開催の運びになった。絵画、素描、装幀作品及び下絵、ポスター、表紙類の印刷作品、そして版画と200点を超す作品が展示されます。装飾に彩られた優美な五葉のデザイン世界をご覧になるまたとない機会です。

(いわきり しんいちろう・美術史)

*「橋口五葉のデザイン世界」展は巡回展で、足利市立美術館・4月5日―5月18日迄、府中市美術館・5月25日―7月13日迄、碧南市藤井達吉現代美術館・7月23日―8月31日迄、久留米市美術館・9月13日―10月26日迄となっている。