キーン誠己 「三島由紀夫とドナルド・キーン」展に思うこと[『図書』2024年12月号より]

「三島由紀夫とドナルド・キーン」展に思うこと

今年は、三島由紀夫と父ドナルド・キーンが出会って七十年になる。そして、来年1月14日には三島の生誕百年を迎えるという。そうした中、11月18日(月)から12月20日(金)まで、新宿区戸山にある学習院女子大学の文化交流ギャラリーで「三島由紀夫とドナルド・キーン」展が開催される。

三島由紀夫とドナルド・キーンの最初の出会いは、1954年11月の歌舞伎座でのことだった。このとき三島29歳、キーン32歳。出会ったその日から意気投合し、二人の交友は、1970年11月の三島の死によって終止符が打たれるまで約16年間(キーンは、足掛け17年と言っていた)続いた。二人はまさに無二の友であったが、その証しは枚挙にいとまがない。私がその一番の証しだと思うのは、三島がドナルド・キーンに宛てた最後の手紙である。その一部を次に引用する。書かれたのは亡くなる数日前どころか、前日かもしれない。

今さら御挨拶するのも他人行儀みたいですが、キーンさんが小生に盡して下さつた御親切、友情、やさしさについては、ただただ感謝のほかはありません。キーンさんのおかげで、僕は自分の仕事に自信を抱くことができましたし、キーンさんとの交際はたのしさに充ちてゐました。本当に有難うございました。(中略)

この夏下田へ来て下さつた時は、実にうれしく思ひました。小生にとつての最後の夏でもあり、心の中でお別れを告げつつ、たのしい時をすごしました。

何卒この上も御元氣で、すばらしい御研究を次々と発表されることをお祈りいたします。

(『三島由紀夫未発表書簡──ドナルド・キーン氏宛の97通』中央公論社より)

何度読んでも、三島のキーンへの友情と信頼が感じられる。美しい筆跡の実物に接すると、三島の息遣いを感じるようで胸に迫るものがある。キーンの没後に分かったことだが、三島だけでなく瑤子夫人もまたキーンに厚い信頼を寄せていた。

そうしたふたりの出会いから70年に当たる今年、私は、ささやかでもよいからふたりだけの展示ができないものかと考えていた。

私の思いが通じたのか、キーンが天国からまじないを送ってくれたのか(キーンは、両手先をぶるぶる震わせ「マジナイ~!」と言って独特のまじないをしたものだ)、私が思い描いていた話が、舞い降りてきた。それは今年創立100年を迎えた記念事業で、スタッフとして多忙を極めておられる東洋文庫の牧野元紀先生からもたらされた。

東洋文庫は、三菱財閥第三代総帥の岩崎久彌によって創立された、アジア諸地域の歴史や文化を研究する東洋学の研究図書館であり、また300人以上の研究員を抱える日本最大の東洋学の研究機関でもある。創立以来、東京駒込の地にあり、東洋学を志す世界中の研究者には憧れの存在だ。

キーンと東洋文庫とのご縁は、「東洋文庫ミュージアム」開設セレモニーへの招待と、ある雑誌から東洋文庫についての取材が偶然にも重なった2011年10月ごろに始まる。そのころは、ニューヨークから東京に完全に居を移し、日本国籍を取得すると宣言して注目を浴びていた時でもあり、多忙な日々だったことを覚えている。私もちょうどキーンと寝食を共にし始めた時期で、幸運にも東洋文庫に行く時は常に一緒だった。

それからは、なにかご招待がある度に必ずと言ってよい程お受けし、あの由緒ある「モリソン書庫」やその時々の企画展示を見学した。パーティにも度々参加し、関係者とも親しく交流した。当時の理事長だった槇原稔氏はハーバード大学を卒業しており、キーンとは在籍した時代が少しずれるものの、夏目漱石とも交流のあった日本学者セルゲイ・エリセーエフに学んだことを話し合っていた。旧知の社会人類学者・中根千枝先生や現在の文庫長でもある斯波義信先生らと同じテーブルで楽しそうに歓談していたことも思いだされる。

最晩年の2017年からは初代のミュージアム諮問委員のひとりとなったが、これは大変光栄なことだった。いずれにしても、自宅から歩いても行くことのできる東洋文庫はキーンにとって身近な存在であった。岩崎家ゆかりの小岩井農場直営のレストラン、オリエント・カフェもお気に入りで、そちらにも散歩を兼ねてよく行ったものだ。

私にとって忘れることが出来ないのは、斯波先生の司会で、キーンが古浄瑠璃について短い講演をした後、私が古浄瑠璃『弘知法印御伝記』を、満員の聴衆を前に弾き語りしたことである。今思えばとんでもなく贅沢な時間だった。

前置きがいささか長くなった。

牧野先生は、学習院女子大学で学芸員課程の学生を教えておられる。学習院女子大学には、決して広くはないが明るくて設備も整った、展示には最適なスペース(ギャラリー)があるのだが、学生たちは、牧野先生の指導の下、そのギャラリーを授業のために使っている。学生たちは、学芸員資格を取得するために、博物館実習の授業が必須科目となっている。つまり、学習院女子大学の場合、学内にある自前の展示スペースで、学生たち自らが、展示を企画し、作り上げ、運営できるのだ。他大学の博物館実習は、博物館に派遣され、手ほどきを受けて、展示の手伝いをするということがほとんどのようだが、学習院女子大学では学外実習に加えて学内でも学生たちが、主体的にかかわって自力で展示を仕上げていくことができる。このような博物館実習は、実にユニークで意味のあることだと思う。学生たちにとってまたとない、得難い経験だろう。

(図1)『輔仁會雜誌’71』表紙(学習院輔仁会雑誌編集委員会所蔵)

今回は、三島由紀夫がテーマであるが、幸いなことに学習院大学には、彼に関する数々の資料がある。三島は、学習院で初等科から高等科まで過ごしたが(1931―44年)、高等科時代に三島が編集長をつとめ、寄稿もした学習院輔仁会雑誌(図1)がメインで展示されるとのことだ。輔仁会雑誌は、学習院の学生団体である学習院輔仁会が年に1回発行する交友誌であり、1890年に創刊された全国でも最も古い交友会雑誌のひとつであるという。志賀直哉、有島武郎、武者小路実篤など、後の白樺派の作家たちの交流の場にもなっていた。輔仁会雑誌が展示される例はあまりないので貴重な展示になるだろう。

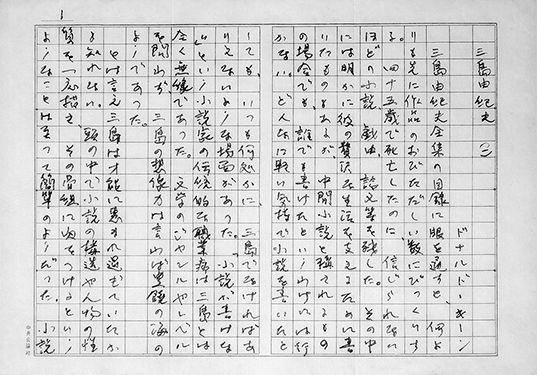

(左,図2)ドナルド・キーン愛用のペーパーナイフ (右,図3)三島由紀夫についての原稿 2点とも筆者提供

キーンの遺品からは、三島の署名入りの献呈書籍、ニューヨークの自宅で身近に置いて使っていたペーパーナイフ(図2)、三島について書いた生原稿(図3)が展示される。これらは、見学して下さる皆様が、三島やキーンを直接感じることが出来る品々となるだろう。

また、展示作業に携わる学生ひとりひとりが、夏休みに三島作品を読み“私の読んだ三島”についてパネルを作成するとのことである。三島作品から、どのようなことを感じたか、なにを得たかなど、今から楽しみにしている。

防衛省市ケ谷駐屯地を見学する体験学習も予定されている。三島が自決した場所でもあるが、戦後極東国際軍事裁判(東京裁判)が行われた場所でもあり、歴史の現場を感じる授業となりそうだ。

キーンは、晩年、日本の国語教育の方針、大学における文学部の縮小化、若者たちの本離れと文学離れ、留学者数の減少などを非常に憂いていた。牧野先生もまたキーン同様、現代の学生の文学離れを憂慮されている。例えば三島由紀夫の名前は知っていても、教科書に出てくるからというだけで、作品や人物像も未知の作家に過ぎないのである。ドナルド・キーンに至っては名前さえも知らない学生が多い。

牧野先生からは、「今回の展覧会は、キーン先生へのご恩返しの思いからです。キーン先生への思いが発端となり開催されます」とのありがたいお言葉をいただいた。キーンは、東洋文庫に行くとよく牧野先生にお世話になり、最寄りの駒込駅で牧野先生と息子さんにばったりお目にかかるなど、親しくさせていただいた思い出が沢山ある。牧野先生からのお声掛けで、学習院女子大学で「三島由紀夫とドナルド・キーン」展を開催していただけることを、私のみならず三島もキーンも草葉の陰で喜んでいるに違いない。

(きーん せいき・一般財団法人 ドナルド・キーン記念財団 代表理事)

「三島由紀夫とドナルド・キーン」展は、学習院女子大学2号館文化交流ギャラリーで本年11月18日(月)から12月20日(金)まで開催。開館時間は9時から平日は16時半、土曜日は正午まで(但し11月30日(土)は16時まで開館)。日祝休館。入場無料。