1 女性が焼かれる――シルヴィア・プラス『ベル・ジャー』

優等生はつらいよ

優等生はつらいよ、と言われると、そんなことないだろう、とあなたは思うかもしれません。学校の成績さえ良ければ先生に褒められる。仲間にも一目置かれる。将来も開ける。だったら良いことばかりじゃないかと。けれども、シルヴィア・プラスの『ベル・ジャー』は、優等生が人生で必ずやぶち当たるだろう苦境を、これでもかと描いています。なにしろ、優等生である主人公のエスターは悶え苦しみ、ついには死の寸前にまで追い込まれるのです。

舞台は1950年代のアメリカです。かなり昔のことだし、使っている言葉は英語だし、エスターが生きているアメリカ東部は、日本から見れば、ほとんど地球の裏側です。時代も、言語も、場所も、ものすごく違う。それでも同じ人間だから、そこにはちゃんと青春の苦悩があります。

エスターの父親は大学教授でしたが、彼女が幼いころ亡くなってしまいます。残された母親は、女手一つで彼女を育てることになる。そこで、若い女性たちにタイピングや速記〔符号や特殊な文字をつかって発言などをすばやく記録する方法〕を教えてどうにか生活費を得ます。ここでエスターは母親から、ちゃんと稼げる素敵な男性を捕まえて結婚しなさいというメッセージと、女性も知識や技術を身につけて一人でも生きていけるようにしなさい、というメッセージの二つを受け取ります。しかしエスターは徐々に、この二つともが問題を含んでいることに気づきます。

学校に行くようになると、エスターはたちまち優等生になります。すべての科目で優を取り続ける。そして奨学金だけでなく、創作など様々な賞も手にしていく。もちろん母子家庭で貧しかったけれども、彼女の優秀さに目をつけた、フィロメナ・ギニアという女性作家から資金援助を得ることができます。そして進学した女子大学でも、やはり好成績をおさめるのです。しかも、何年も憧れていたバディ・ウィラードという医大生と付き合うようになります。成績優秀、しかも恋人もいる。ここまでのエスターは完璧な人生を歩んでいます。

様子が変わってくるのはその後です。エスターのもとに、ニューヨークで雑誌のインターンをしないか、という話が転がり込んでくる。ニューイングランドの田舎町から喜び勇んで乗りこんでみれば、そこには全米からキラキラした女子学生たちが集められていました。南部出身のおしゃれなドリーン。デザイナー志望で、いつも変わった帽子をかぶっているヒルダ。こうした人たちと比べて、なんて自分はさえないのだろう。ずっとファッションのことを考えて生きてきた彼女たちと比べると、優等生であり続けてきたエスターには決定的にセンスが欠けています。

ならば、知的能力で勝負しよう。ですが、彼女はこの方面でも挫折します。尊敬する女性編集者のジェイ・シーは何か国語も操ります。そして外国語が不得手なエスターに、そんなことでは編集者にはなれない、と断言するのです。しかも、どうやら編集者にはそれ以外の能力も必要らしい。会食の席で、有名な男性作家と同時に、そこまで知られていない女性作家を前にして、彼を立てながら彼女を傷つけないようにする、という巧みな能力をジェイ・シーは発揮します。

要するに、言語能力が高いだけではだめで、他人に気を遣えるという力が編集者には必要なわけです。確かにエスターは授業の内容を覚えたり、文章を書いたりするのは得意でした。けれどもその分、彼女は人と関わるのが、そこまで得意ではありません。ましてやジェイ・シーのように、業界全体に無限に知り合いがいる、というところまでいけるはずもありません。

田舎ではずっと優等生できた。けれども、この世界の首都であるニューヨークでは、それぐらいの学力ではどうにもならない。さらには、学校の勉強の延長線上にあると思われた編集者という仕事にさえ、自分にとっては不得意な能力が必要だとわかる。これは、優等生というアイデンティティをずっと抱いて生きてきたエスターにとって、決定的なピンチです。自分の唯一の長所と言っていい能力が否定された気がして、彼女は強い挫折感を味わいます。

結婚という選択肢?

けれども母親はもう一つ、ちゃんと稼げる男性と結婚すればいいという方向をエスターに示してくれていたではないか。実はこれも、なかなか難しいものがあります。ニューヨークで出会った若い男性たちは、その全員がエスターではなく、強い性的魅力を持ったドリーンなどに惹かれます。これだけでも、エスターにとってはプライドを傷つけられますよね。いや、そもそもエスターには恋人のバディがいるじゃないか。けれども、彼もあまり頼りにならないことが判明します。

それまで、エスターはバディより自分の方が恋愛には積極的だと思い込んでいました。けれども、あるときエスターがバディに、今まで女性と性的な関係を持ったことがあるかと訊ねたことで、驚くべき事実が判明します。バディは、バイト先で知り合った年上のウエイトレスに誘惑されて、なんと彼女と数十回も性的な関係を持ったことがあるとわかるのです。この事実を聞いてエスターは呆然とします。

自分にはうぶな顔を見せながら、実は陰で別の女性関係を進行させていた。ならば、今まで誰とも性的な関係を持ったことのない真面目なエスターを、実は内心で見下しながら付き合ってきたのだろうか。しかも、そのウエイトレスを愛しているわけでもないと聞いて、エスターは激怒します。

女性が複数の男性と同時に付き合えば非難されるのに、男性がそうするのは当然であるかのようにバディは振る舞っている。そもそも、男ってなんだろう。エスターの怒りが非常に深いことは、のちにバディが結核になって入院したとき、天罰が下ったんだと思うところからもよくわかります。もちろん、もはやエスターはバディと結婚する気はありません。

優等生としての自分には、もはや価値がない。けれども、結婚して男性に守ってもらうという方向にも挫折した。いったい自分の価値って何だろう。どうしていいかわからずに、エスターはここで立ち止まってしまいます。しかも、彼女の挫折を決定的にしたのが、創作ワークショップ落選でした。

実は彼女は、作家や詩人になりたいと密かに思い続けてきました。けれども、自信作を提出したにもかかわらず、彼女は創作のワークショップに参加するメンバーに選ばれなかったのです。何もかもうまくいかない自分には、書き手としての芸術的な才能もないんだ、と彼女は落ちこみます。それだけではありません。やがて深いうつ状態に陥ります。

最初に行った病院で彼女を担当した精神科医はハンサムな男性でした。彼は、家族との幸せそうな写真を置いたデスクの前でエスターに、おざなりな質問をします。やがて彼女に電気ショック療法を施しますが、それはエスターにとって非常に不快なものでした。この医者は、自分のことなどわかってくれない。そして、彼女の病状はどんどん悪化していき、何度も自殺未遂を繰り返すところまでいってしまいます。

状態が変わったのは、著名な女性作家が支援してくれたお金で、高級な私立病院に転院した後のことでした。担当になったノーラン先生は細身の女性で、エスターと親身になって向き合ってくれます。最初の経験から電気ショック療法を嫌っていたエスターですが、ノーラン先生の適切なケアによって、徐々に週3回の治療を受け入れるようになります。そしてついに、自分の嫌な臭気に満ちたガラスの檻(ベル・ジャー)に閉じこめられている、という感覚が消え去り、彼女は退院することになるのです。

作者、シルヴィア・プラスについて

この作品を書いたシルヴィア・プラスとはどんな人物なのでしょうか。彼女の人生を見ていくと、『ベル・ジャー』がいかに自伝的な作品かがわかります。プラスは1932年に、アメリカ東部の街、マサチューセッツ州のボストンに生まれます。父親はドイツ生まれの大学教授で、母親より20歳も年上でした。やがて彼はプラスが8歳のときに亡くなってしまいます。そこからは母親が、速記など秘書に必要な技術を大学などで教えて、なんとか生計を立てていきました。

さて、プラスは1951年にスミス・カレッジという女子大の名門校に入学します。さらにその翌年には『マドモワゼル』誌の賞も獲得し、客員編集者としてニューヨークで一ヶ月過ごしています。成績は優秀でしたが、このころすでに何度も鬱や自殺未遂を繰り返していたようです。1955年にスミス・カレッジを優秀な成績で卒業すると、フルブライト奨学金を獲得し、イギリスのケンブリッジ大学に留学します。

そこでプラスは詩人のテッド・ヒューズと知り合います。後に桂冠詩人としてイギリスを代表する存在となる彼もまた、当時はケンブリッジ大学の学生でした。翌年1956年にはヒューズと結婚。そしてプラスは60年に長女のフリーダ、そして62年に長男のニコラスという二人の子どもを得ます。実は『ベル・ジャー』にも冒頭部分にちらりとだけ子育ての話が出てきます。けれどもヒューズは別の女性と浮気をし、それがきっかけで1962年にプラスとヒューズは別居しました。

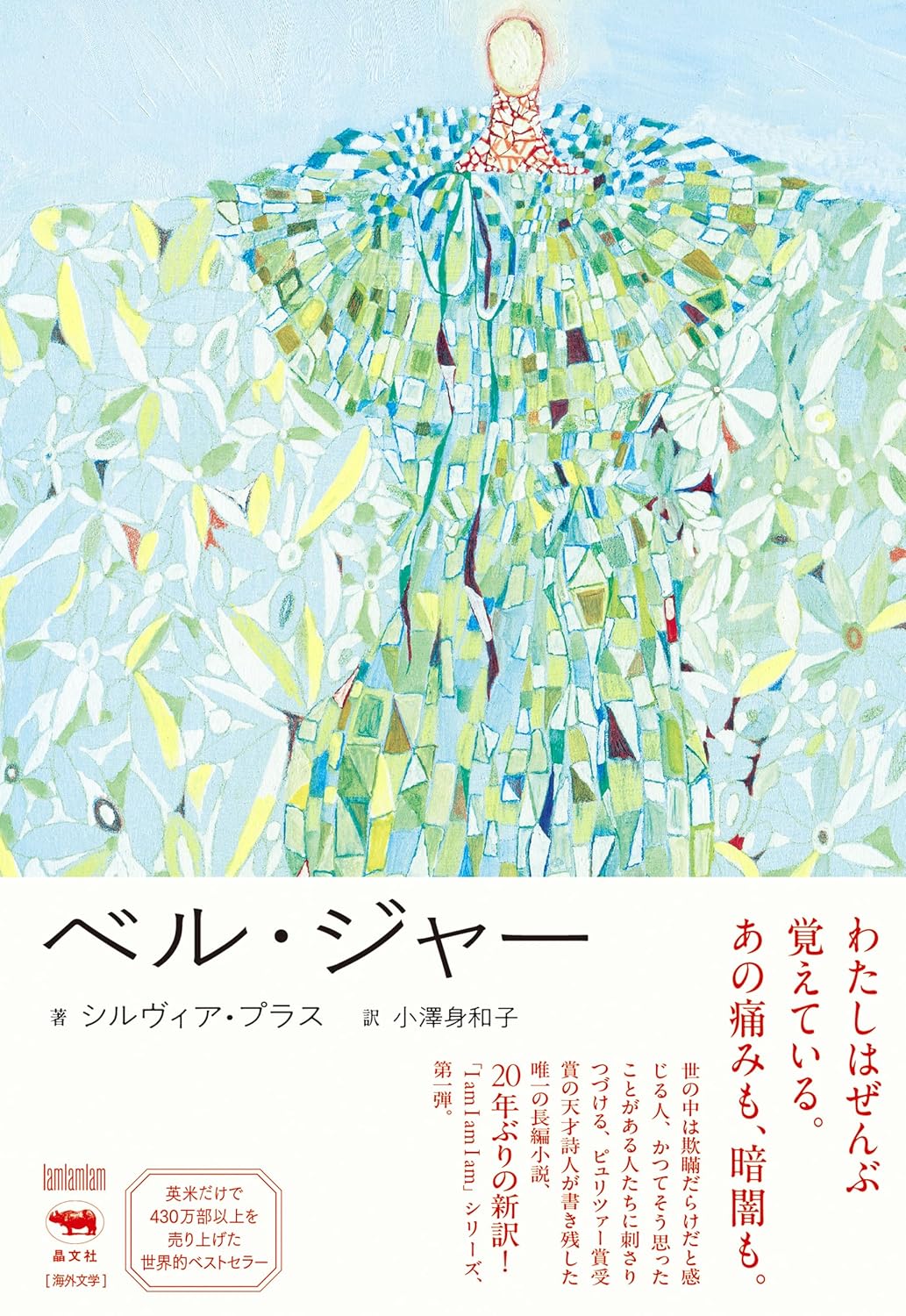

1963年にプラスは、自らの大学時代の経験に基づいた小説『ベル・ジャー』をイギリスで、ヴィクトリア・ルーカスという筆名で出版します。名前を変えたのはプライバシーを守るためだったようです。さらに1967年には本名で再刊され、その後、1971年にアメリカ合衆国でも出版されて大ベストセラーになります。けれども、そうした栄光をプラスは知ることはありませんでした。なぜなら、『ベル・ジャー』出版の一ヶ月後に、彼女はオーブンに頭を突っ込んで自殺してしまったのです。死因は一酸化炭素中毒でした。

死後もプラスの評価は上がり続けるばかりでした。1981年には、夫であるヒューズの編集したプラスの詩選集が出版され、ピューリッツァー賞を獲得します。こうしてプラスは、小説家としても、詩人としても、押しも押されもせぬ地位を獲得します。けれども、それは彼女の死から20年も経った後のことでした。

1950年代という時代

さて、この作品を理解するには、背景となっている1950年代のアメリカ社会について知る必要があると思います。当時は第二次世界大戦終結の直後で、唯一の超大国としてアメリカ合衆国は世界に君臨していました。と同時に、アメリカに対抗する存在としてのソビエト連邦が着実に力を付けていた時代です。ソビエト連邦とは、今のロシアの前身ですね。

それまで、世界で核兵器を保有していたのはアメリカだけだったのですが、1949年には、ソビエト連邦が核保有に成功します。するとアメリカの人々は、ある脅迫観念に取りつかれます。ソビエト連邦は、このままアメリカを含めた世界中を共産主義で覆い尽くそうとしているのではないか。そしてそのために、ためらうことなく核兵器をアメリカ合衆国に使うのではないか。実際には、人類の歴史で核兵器を使ったのはアメリカ合衆国のみであり、そして攻撃されたのは日本、というのは周知の事実ですが、かつて自分たちが核兵器を使用したがゆえに、アメリカ合衆国の人たちは強烈な恐怖を抱きました。

こうした偏執狂的な妄想がアメリカに広まり、赤狩りという運動が起こります。上院議員であるマッカーシーが火をつけた動きです。共産党や労働組合などを通じてロシアの影響力がアメリカにも入り込んでいる。さらには、自分ではそうではないと考えていても、過去に一度でも労働組合の会合に出席したことのある人々は、無意識的にはすでにロシアのスパイなのだと。そのように言いがかりを付けられて、ハリウッドの映画人など多くの人々が職場を追われ、あるいは自ら命を絶ちました。そして、その延長上でロシアのスパイとされたローゼンバーグ夫妻が、1953年に電気椅子で処刑されるという事件が起こります。

『ベル・ジャー』の中にも、ローゼンバーグ夫妻が処刑されてよかった、と友人に言われて、エスターが驚く場面があります。こうした、電気によって国に都合の悪い人物が焼き殺されるというモチーフが、のちのエスターが受ける電気ショック療法の場面につながっていくわけですね。一方は政治的迫害、そしてもう一方は精神医学的な治療、という点ではまったく違います。けれども作品の中では、社会の規範に従わない人物が電気の炎によって焼かれ殺されるというモチーフが反復されています。すなわち『ベル・ジャー』は1950年代アメリカにおいて、不都合な女性が焼き殺される話なわけです。

1940年代のアメリカでは、劇的に女性たちの社会進出が進みました。第二次世界大戦中、多くの男性労働者が戦場に行ってしまったがゆえに、兵器や民間の物資などを生産する役割を彼女たちが担う必要があったからです。けれども1945年に戦争が終わると、彼女たちは戦争前の役割に復帰するべく、職場から追い出されていきました。女性たちは、家庭を守り、子供を育てる母親であるべきだ。父親が働き、母親が家庭を守り、子供は2人ぐらい、という古典的な核家族が称揚されます。けれども、一度社会に出ることの自由を知った女性たちは、元の役割に押し込められることに苦しんでいました。

もちろん当時も女性たちは働いていました。しかし職種に大きな制約があったのです。電話交換手や看護師、教師、企業であれば秘書などが、女性たちが就くべき職種とされていました。エスターの母親は教師として、秘書になる女性たちにタイピングや速記を教えていたのですから、まさにこの時代を反映していると言えます。もっとも、編集者のジェイ・シーや、エスターに経済的援助を与えるベストセラー作家のフィロメナ・ギニアなどは、社会的にも非常に成功を収めていました。けれども、当然ながらこのような女性たちは、当時、ほんの一握りしかいません。

もちろん、エスターも母親にタイピングや速記を覚えろと言われます。けれども、彼女は頑なに拒否します。なぜなら文章を自分で書きたかったからです。彼女は言います。「でも困ったことに、わたしは男に仕えるという発想が大嫌いだった。ドキドキするような文書の内容は自分で考えて、自分で書き写したかった」(『ベル・ジャー』117頁、小澤身和子訳、晶文社、2024)。なぜ文章を考えるのは男性で、それを書き写すのは女性でなければならないのか。なぜ、女性である自分は書く方に回れないのか。今からみれば至極当然な発想ですが、おそらく当時の常識からは外れた考えだったのでしょう。

なぜエスターは書く仕事に就きたいと考えているのか。それは、自分やバディの母親を見ても、あまり素晴らしい生き方をしているとは思えなかったからです。そうした女性たちの姿をエスターは、男によって床に敷かれた「キッチンマットのように」(同129頁)ぺしゃんこにされている、と表現しています。「十五年間、オールAを取り続けてきた女の子には、退屈でむなしいだけの人生に思えたけれど、結婚とはそういうものだ」(同128頁)。

生きよう、という思い

結婚して主婦にはなりたくない。仕事をするにしても、男性の補助のようなことはしたくない。しかし急に有名な作家になれるわけでもない。いや、自分は作家の養成コースにすら入ることができない。ではどうしたらいいのだろうか。エスターにとって、何をしたくないのか、は明確です。だが本当のところ、自分が何をしたいのか、はわからない。なぜなら、彼女は筋金入りの優等生として、大人の喜ぶ自分をずっと演じてきてしまったからです。

エスターはずっと、家では母親の喜ぶように、学校では先生の喜ぶように振る舞い続けてきました。時には、自分でも歯の浮くような嘘を言って、先生たちを感心させたりもしてきました。確かに、成績や賞を獲得するというゲームに勝ち続けているあいだは、こうした振る舞いも楽しかった。しかしいざ、自分はどう感じるのか、自分はどう生きていきたいのか、と問われる場面になると、エスターは立ち止まってしまいます。なぜなら、心の奥底にある自分と、今まで繋がってこなかったからです。

彼女が自分の中にある感情に気づくのは、心を病んでしまったあとで、父親が葬られた墓地に行き、かろうじて墓石を探し当てたときです。自分でも知らぬ間に、エスターは号泣しています。「なぜこんなに泣いているのかは自分でもわからなかった。でもそこでやっと、これまで父の死を思って泣いたことが一度もないことを思い出した」(同252頁)。お父さんが亡くなって、私はこんなに悲しかった。けれども、そう思ってしまったら何もできないから、自分の感情に蓋をして、ただ走り続けてきた。けれども、もうそれでは一歩も進めない。だって私のなかには、こんなにもたくさんの悲しみがあるのだから。

エスターは自分ではそうした感情に気づいてはいません。しかし言葉で感情を捉えるよりも先に、彼女の体は勝手に痙攣し、膝が崩れ、座り込み、涙を流し続けます。もちろん、その後の私立病院での治療も大きな効果があったことでしょう。けれども、この自分の中に何年も塩漬けになっていた感情と繋がったことこそが、エスターを変えたのだと思います。

すなわち、電気の炎によって焼け死んだエスターが、もう一度生まれることこそが、この作品の眼目なのではないでしょうか。確かに、作者であるプラスは亡くなってしまいました。しかし、本書の主人公であるエスターの、生きよう、という思いは、今もなお読者を揺り動かし続けています。

(とこう こうじ・アメリカ文学、翻訳家)