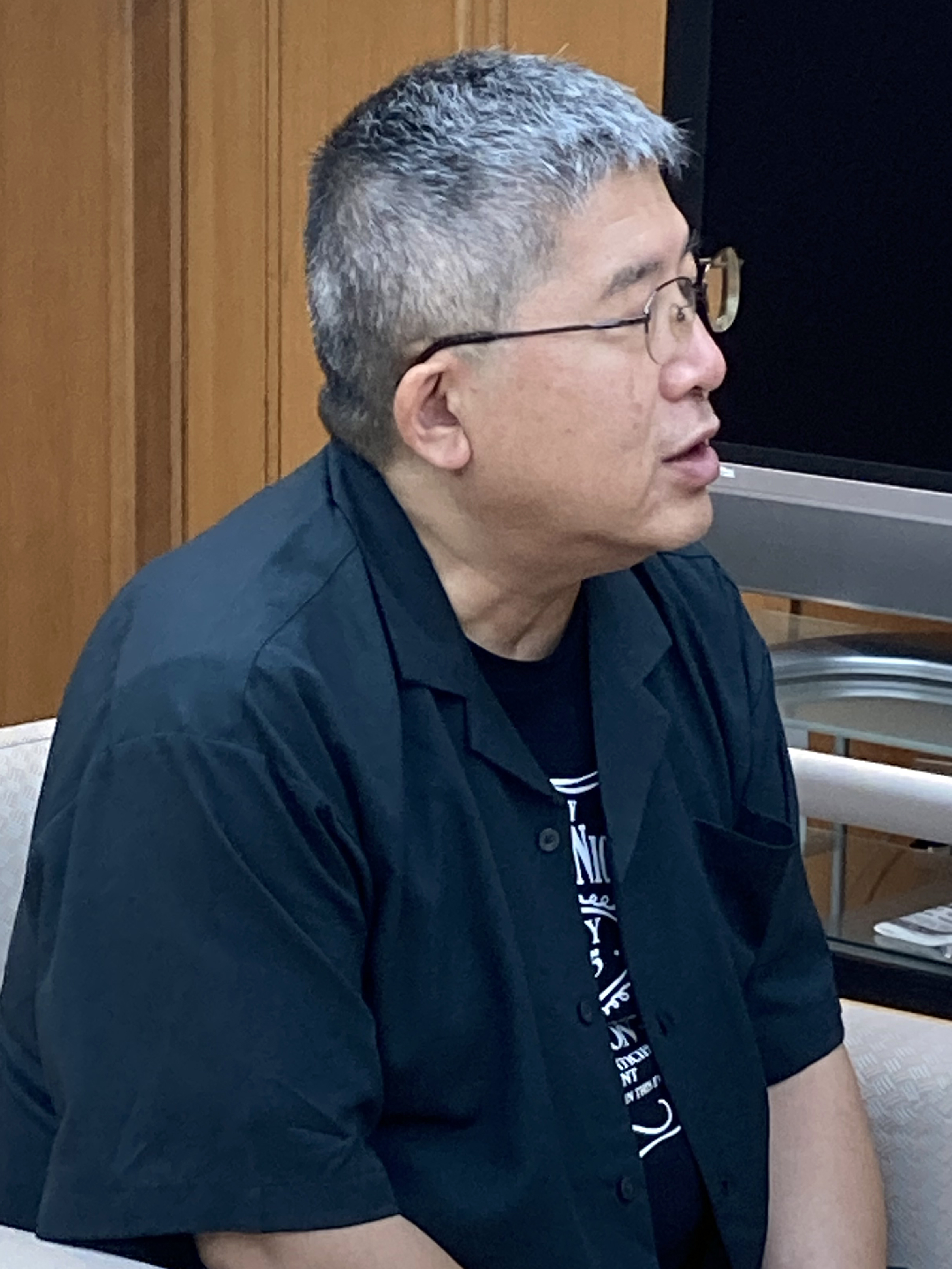

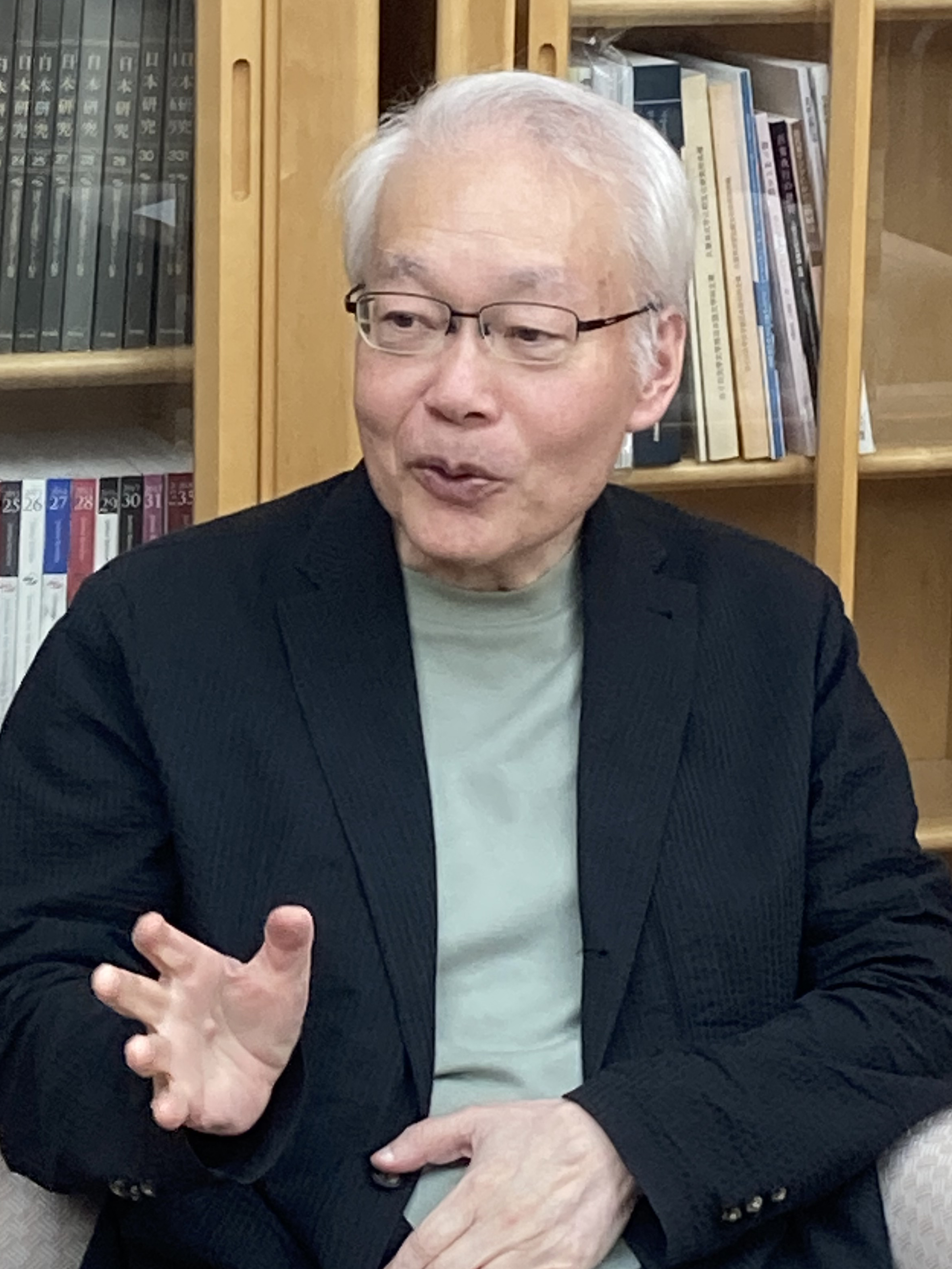

対談 『統制百馬鹿』を読む 井上章一 ✕ 前田恭二(第1回)

前田恭二編『統制百馬鹿 水島爾保布 戦中毒舌集』刊行を記念して、近代日本の風俗史に通じ、『関西人の正体』『京都ぎらい』などの著作で知られる井上章一さんをお招きし、前田恭二さんとご対談いただきました。全3回でお届けいたします。(第1回)

イントロダクション

前田 さっそくお読みいただき、ありがとうございます。第一印象は、いかがでしたか。

井上 知らないことがいくつもあり、戦時体制下を一色で眺めたらいかんのだと、勉強になりました。たとえば千人針。戦時中はずっと同じように行われていたと思っていましたが、千人針のデザインにも時代の変化がある。そして1943年(昭和18年)の年末頃に「千人針はすっかり見かけなくなった」と。

前田 1937年(昭和12年)のコラムで、晒布がウコン木綿になり、意匠も朱点をベタおしにしたものから、あれこれ工夫するようになったと書いていますね。ところが物資が乏しくなり、国旗に寄せ書きをするようになった、とあります。

井上 物資の窮乏で言うと、みんな食べ物には困っていたという先入観がありました。ですが、漫画家として北海道へ慰問に行った際、函館駅の駅頭に「弁当の折が山と積まれてある」光景を目撃します。北海道の食糧事情はめぐまれていたらしい。やはり、戦時下の日本を一色で眺めてはいけないなと思いました。

前田 北海道の森駅では、今も名高い「いかめし」を売っていたようですね。ちなみに、東京から北海道へ向かう際、水島は握り飯とパンを用意して列車に乗り込んだんですが、途中、同乗の母子連れにせがまれて分けてやっています。ところが本音では、腹はすくし、面白くない。コラムでは、この母子をボロカスに罵っているんですが、ただし、すぐに「人間の内と外、する事、思う事まるで相反している」と苦笑まじりに書きつけている。ああいう自分ツッコミを入れるあたりがフェアで、水島らしいなと感じます。

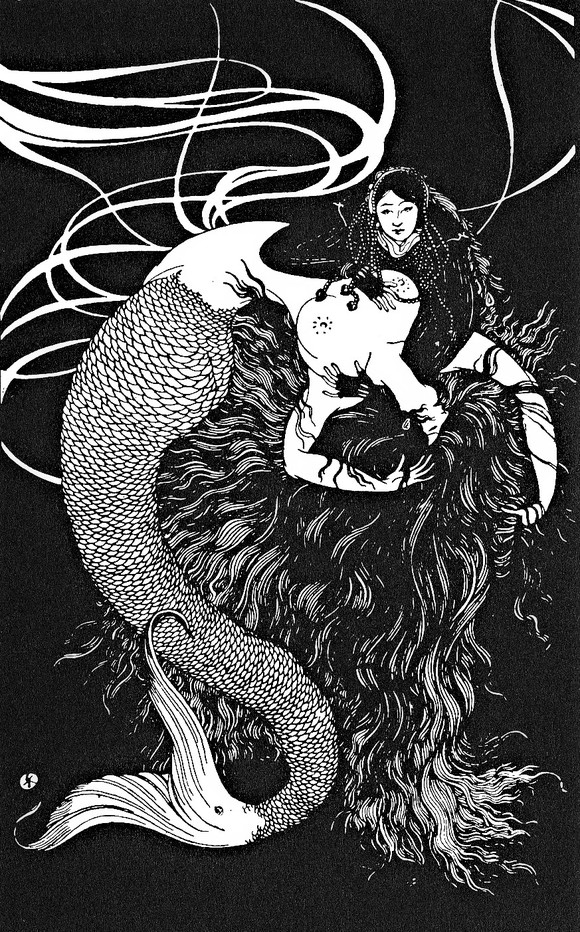

画家の書く文

井上 絵描きさん、たとえば鏑木清方や木村荘八の書く文章は、いわゆる文筆家の文と何かニュアンスが違う。僕らの建築業界でいうと、今和次郎とか吉田謙吉。漫画の岡本一平もそうかな。世相への言及でも、絵心のある人たちは、一般的な世相語りと違うところに目を向けていて、画家・漫画家であった水島さんにもそのまなざしがあるような気がしました。

前田 見た瞬間、視覚的に記憶していると言ってもいいかもしれません。関東大震災後の混乱をあけすけに書き、検閲でお蔵入りになった「愚満大人見聞録」という一文があり、以前に岩波ブックレットで世に出してもらったんですが(『関東大震災と流言』、2023年)、震災直後にもかかわらず、逃げ惑う女性の姿を、ありありと目に浮かぶように描写しています。「貴金属商の何かでもあるかして、口ン中から指まで左右合わせて七個も指輪をはめてゐた。自動車屋の配り物ででもあるらしい手拭をかぶつて、さらんばんになつた髪の毛の中から、白粉やけのしたドス黒い顔が、麝香猫のやうな感じで覗いてゐた。七三に端折つた朝顔絞りの中形のお尻のところに、梅酢でもこぼしたやうな血が滲んでゐる」……。

井上 文章でスケッチしているんでしょうね。

前田 『統制百馬鹿』だと、「国防服は馬糞色」という、ひどい言い方が出てきます。国防色については、実は編集作業の際、いったん「カーキ色」と注をつけかけたんです。しかし、実際には単なるカーキ色でなくて、緑色がかっていたはず。その色目を「馬糞色」と見たのではとも思います。

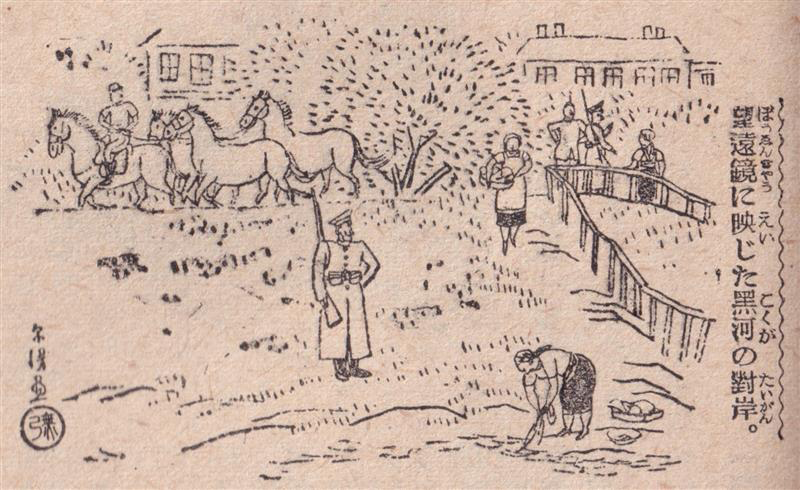

「国民服は馬糞色」と書いた翌年に描かれた「町内にひとりかならず比っとらあ」

統制批判

井上 糞尿ネタも記憶に残りました。糞尿くみ取りの統制機関ができて、人糞を使わなくなり始めると、1941年頃、とたんに街がうんこ臭くなってきたという。

前田 私自身、全然知らなかった話でした。くみ取りの人手が不足し、家々からあふれ、アスファルトの往来へ流れ出していたとあり、「え、そんなことが起きていたのか」と。しかも、農家のほうでは、肥料の配給が滞っている。そこで、昔のように糞尿を使わせてもらえないかと陳情したというのですが、それは統制を破壊するがゆえに認められなかったと、水島は伝えています。

井上 1942年のあるコラムによると、統制下で、果物の値段は味や香りの善し悪しに左右されなくなった。重さで価格が決められるようになり、肥料としては硫安(硫酸アンモニウム)を広く使いだしたとあります。人糞の出番はなくなり、ますます街はうんこ臭くなるんでしょうね。しかも、水害が起こると、浸水は床下どまりでも、当時は「ぼっとん便所」だから、糞尿は街中に流れてしまう。

前田 1943年の夏、新潟にいた水島は豪雨に遭い、どこの家も浸水したという。やはり、肥料不足のさなかにこやしを水に流してしまうとは、お天道様も殺生だと嘆いていますね。

井上 統制は幸せな状態ではないにしろ、細部にまでその意思が伝わっていれば実効力を持つこともあると思うのです。しかし、実際は、出先機関によって対応がまちまちになり、矛盾するようなことがどうしても起こってしまう。

前田 1944年の正月には、多いか少ないかはともかく、餅や酒、魚、野菜などが配給されたと書きつけていますが、しかし、それまでは配給は滞るばかりだった。いざ何かちゃんとしたことをしようと思うと、闇に手を出さない限り、何もできない状況だったことも確かです。

井上 「闇は敵だ」、統制に従いましょう、といったポスター自体、インクや紙を公認市場が提供できず、闇に頼らないと作れなかった。

前田 くみ取りの件もそうですが、統制全般に水島は気にいらず、ことごとく揚げ足をとる。それで、本書のタイトルは『統制百馬鹿』なんです。

井上 統制すると、統制の裏をかいくぐる人たちも、おのずと出てくるんだろうなと思います。1940年のコラムで、どこかの華族邸には次から次へと木炭が運び込まれていたという目撃談を書いています。1942年の紀州旅行でも見かけます。水島が泊まった宿で、警戒警報が出ているさなかに、商工省の役人と和歌山県庁の役人が大広間でドンチャン騒ぎしていたところを。

前田 宿の仲居さんから、用意された膳の数、呼ばれた芸者の人数なんかを聞き込んでいますね。水島は若い頃から遊び慣れていたから、芸者さんなんかともすぐに打ち解けることができたようです。昭和初期、小川平吉の五私鉄疑獄に関して、接待の様子を暴露していますが、おそらく情報源は芸者さんでしょう。

井上 闇価格が定着して「闇公定」、さらに「国民公定」と呼ばれるようになった。その流れも書いてありました。あれは結局、統制経済が闇を飲み込んだ、ということですよね。中国の人に聞いたことがあります。鄧小平の時代に資本主義経済へシフトしたといわれる。でも実際には、闇を黙認したんだと。闇の力が中国経済を押し上げたのであって、別に共産党の指導が良かったわけではない。指導をしなくなったから中国経済が浮上した、そのからくりと近い何かが闇公定、国民公定にあったんじゃないでしょうか。

博覧強記

前田 水島は博覧強記というのか、雑学王のようなところがあります。東京っ子だから、若い頃から歌舞伎に親しんでいて、「もめんもめんと落ちぶれて」(「壇浦兜軍記」、阿古屋のセリフ)だとか、名文句がすっと出てくる。黄表紙も相当読み込んでいたようです。ところが大戦末期には、ひとつ顕著な変化があって、世相をおちょくるにしても、漢籍にひっかけて書くようになる。私なんかだと、調べてみないと意味がわからず、正直、ちょっとしんどい。

井上 陶淵明なんかを諳んじていますね。「孟子」の版本をもらい受けて、喜んでいるところもありましたか。

前田 「孟子」にしても、懐かしさからもらい受けたわけで、子どもの頃から、しっかり漢学を仕込まれていた。ただし、出典を確かめると、実は間違っているところもあります。満洲旅行で立ち寄ったハルビンで、帝政ロシア時代には陸軍の騎兵大佐だったというロシア人の家を訪ねた。明治初年の旧幕臣を重ね合わせて、水島は「白髪の遺臣楚辞を読む」にしても閑居の地があまりに辺境過ぎるとして、「成島柳北と違って」と書く。この「白髪遺臣読楚辞」は栗本鋤雲の詩句で、柳北というのは水島の記憶違い。

井上 なるほど。私でも間違えそうかな。ただ、あの頃と私たちの漢文知は違うなと思い過ぎるべきではないでしょう。水島さん自身、たぶんこんなこと、誰も調べないだろうなと何も心配することなく書いていたのかもしれません。まあ、前田さんは調べてミスを見つけられたんだけど。

前田 何かの本にあたったりせずに、書いているんだろうと思うんです。

井上 むしろ教養のない人はきちんと調べますからね。記憶で書いていればこそ、間違うことがある。

前田 もっとも、水島は自分を軽薄に見せたいというのか、本来は四書五経なんか振りかざすタイプではなかったんですよね。

井上 野暮だなと。でも、根っこには儒学もあり、それが表にでた滑稽本や黄表紙でよそおう軽業は、演技だったのかな。

前田 ところが地金が出てきたというのか、明治人の教養を隠さなくなる。

井上 そう仕向けたのは、戦時体制だと考えたらいいのか。ご本人自身の老いなのか。どう思われますか。

前田 年齢という面は、たしかにあると思います。大正末期に上海に行き、その後、急に中国づく。実際に中国の地に立って、明治時代に仕込まれた教養が湧き上がってきたんだと思います。四十を越した頃からでしょうか。

井上 芥川龍之介もそうです。今は言いにくい言葉ですが、ちょっとした「支那ブーム」が起こります。

前田 上海航路に高速船が就航し、近くなったのも大きいですよね。ただ、大戦末期にあれほど漢籍を隠さずに使うのは、言論統制をかいくぐる意図もあったんじゃないか。つまり、何を言っているのか、検閲官にはわからないように、やたらに漢文に紛らせて、わざと難解にしていたようにも思える。

言論統制の時代に

井上 解説のなかに、雑誌の主筆が頭山満だったので、ほかの雑誌に比べて自由に書けた、とありましたね。いや、あり得る話だと思います。この時代になると、もう左翼雑誌はありません。自由主義的な雑誌はあっても、強い検閲の対象でした。

前田 この本にまとめた戦中コラムの掲載誌は、大日社発行の『大日』で、国粋主義の雑誌。さかのぼれば陸羯南たちの政教社グループの系譜に位置します。井上亀六という人が頭山満をかついで創刊したんですが、井上としては、政教社グループの本流だと思っていたはずで、杉浦重剛や頭山の語録を連載しています。そうなると、当時の検閲官の目には、ちょっと軽々に口を出せない雑誌として映っていたはずで、戦後、水島自身もそう言っています。

井上 あれはご本人が書いていたのでしたか。

前田 水島は戦後、東京に戻らず新潟で亡くなりますが、地方紙のインタビューで語ったことですね。もともと水島が時事コラムを書きはじめた雑誌は、長谷川如是閑と大山郁夫の『我等』です。大正デモクラシーの雑誌で、『批判』へ続きますが、彼らの雑誌は何度か発禁を食らっている。そこは水島自身も気にしていた。好き放題に書けば、版元に迷惑がかかる。特に如是閑には迷惑をかけたくないと。

井上 如是閑は、大阪朝日新聞にいた頃の恩人だものね。

前田 如是閑のことは尊敬していたし、迷惑をかけるくらいだったらと、『批判』の頃はずいぶん休載しています。その『批判』が1934年に終刊に追い込まれ、ほどなく国粋主義の『大日』でコラムを再開する。しかも、信じがたいかもしれませんが、それまでのコラムとほとんどトーンは変わっていません。むしろ、大抵のことは大丈夫な媒体と踏んで、好き放題に書いていたんじゃないかと思います。

1923年5月

井上 頭山満効果とみてよいのでしょうね。

前田 時流はどんどん不自由になっていく中で、頭山満をいただくことで、より自由を獲得できている。日本メディア史の奇観といったところがあります。

井上 それでも、さきほどの話だと、漢文で偽装をした。

前田 漢籍の引用だけでなく、中国ネタのウンチク話を長々と書いた回もけっこうあります。何か頭にきて、書きたいことはあるけれど、さすがにまずいかなと思ったときに、ウンチク話でお茶を濁した形跡があります。毎号書くことになっているし、原稿料も欲しかったでしょうから。

井上 そういうところを、今回の復刻は削ってある?

前田 はい。出典もよくわからないような話がほんとに延々と続くもので。

井上 読者の皆さんに、そこは伝えておきましょう。本当はもっと中国ネタが満載されていたと。

前田 ひとつ言い添えると、ちょっと“つくり”が入っているかなと思うくだりもなくはない。特に1943年、新潟で行われた戦意高揚の講演会の話。弁士の側は米英謀略論をぶった。すると、日清戦争に従軍した老人が方言丸出しで食ってかかり、「おらなんかも、つまりはイギリスの口車やアメリカの煽てに乗っていたってことになるわけで、全くはア馬鹿みてえなもんだ」「今になって、そんなカングリ話ぶちまけるなんかは、第一にも第二にも、あの時の宣戦の御詔勅に対して相済まねえと思わねえか。この馬鹿野郎……」といった調子。これを水島は、知人の彫り師からの又聞きとして書いているんですが、それにしては、あまりにも詳細と言わざるを得ない。ひょっとしたら、どこの誰の話か分からないように、又聞きとしてぼかし、なおかつ相当に脚色したんじゃないかなと。

井上 言論統制ということで余談ですが、中国の研究者から聞いたことがあります。中国のテレビには自由がない。だけれどもかすかな共産党に対する揶揄が感じ取れる放映はある。これがすごく巧妙になっていて、日本のテレビより味わい深いんだそうです。こんな言い方はひどいんだけれども、全体主義の中でこそ、あるいは言論統制時代の中でこそ味わえる文筆や表現の芸もあるのだろうと思います。背後に言論統制がある分、からかいがいはあり、皮肉の技もみがかれる。

前田 そうですね。とにかく水島はへそ曲がりで、ああ言えばこう言う。そういう減らず口が、言論統制の時代と妙にかみ合った感じがありますね。

(「家の光」15巻10号、1939年10月号)より

(ここまで第1回、第2回へ)