第5回 『紅の豚』と『そらいろのたね』と『海がきこえる』

もし、この連載がなかったら、スタジオジブリの作品をこんな風に順番に観てゆくことはなかったと思う。そして、どの作品にも極めて人間的なストーリーが込められていたことにも気づかないまま終わっていたに違いない。なぜこの作品が誕生したのか。ジブリの作品は、そうやって観てこそ楽しめるのではないだろうか。それは音楽になぞらえるなら、曲がアルバムの流れや他の曲との関連と切り離されて単体で聴かれるサブスクなどの配信では味わえない楽しみ方でもあるのだと思う。

前号でスタジオジブリはビートルズのようだ、と書いた。それは個人と集合体の関係性に共通点があるだけでなく、作品がそれぞれのアーティストの生き様そのものになっている面白さに似通ったものを感じたからにほかならない。前作があったから新作がある。そこにはどんな繋がりがあるのか。その中で音楽はどういう役割を果たしていたのか。

したがって、今回もそんな話から始まる。1992年の『紅の豚』である。この映画は、宮﨑駿が90年3月から3回に分けて模型雑誌『モデルグラフィックス』に連載した短編漫画「飛行艇時代」が元になっていた。

鈴木:仰るとおり、ベースは「飛行艇時代」で、15分の短編フィルムをつくるということで始まりました。なぜ短編かというと、これは色々なところでお話ししているのですが、宮﨑駿にとって、毎回長編の大作を要求されるのは一種のストレスだったんです。『ナウシカ』から『魔女の宅急便』まで立て続けに作ってきて、彼は疲労困憊していた。それに、自分が作りたい作品と、作らなければいけない作品とは違う。そこで、好きな飛行機ものの短編フィルムを作りたいということになったんです。もうひとつ事情があって、当時、その前に高畑さんが監督した『おもひでぽろぽろ』の制作が遅れに遅れて、スタッフもクタクタになっていたんですね。そういう時に宮﨑駿という人は、周囲のことを考える人なんです。スタッフを何とかねぎらおう、みんなを回復させようと。そこで、極端に言えばテーマは何でもいい、プライべートフィルムのような短編を15分でつくる。言ってみればリハビリですよね。普通ならジブリの有力なスタッフをメインに据えて作るのですが、そういう人たちが特に疲れているから、彼らを休ませて作りたいと言い出したんですね。

田家:その連載漫画に、ポルコとジーナはもう出ていたのですか。

鈴木:ポルコはいますよ。名前は付いていたかな。ジーナは登場しません。空賊に子供たちが捕まったので、それを助けに行く。救出して子供たちが喜んでくれた、というシンプルなお話でした。それにしても、人間界に豚の顔をした奴が紛れ込んでいるわけでしょ。それを周りの登場人物の誰も疑問に感じていない。変な話だな、と思いましたね(笑)。

田家:その時に「俺は豚なんだ、人間になんかならねえぞ」という、豚であることの誇りみたいなものも描かれていたんですか?

鈴木:宮さんの頭の中にあったのは、「見てくれはそんなによくないかもしれないけど、心はどこまで行ってもハンフリー・ボガード」なんですよ。なんでしたっけ、あの映画。

田家:『カサブランカ』?

鈴木:そう! 『カサブランカ』のハンフリー・ボガードを豚に置き換えたんです。宮さんが考えたのは、今時カッコイイ男がカッコイイことをやったら映画として成立しない、カッコ悪い男がハンフリー・ボガードをやるのが現代じゃないか、ということ。それで人間社会に豚の顔をした奴が紛れ込んで、子供たちを助ける正義の味方をやる。でも絵コンテを見ても、面白くないわけです。僕の彼への第一の質問は「こいつはなぜ豚になったんですか?」。宮さんは怒りましたが、だって分からないでしょう。お客さんも不思議に思うはずだから、何とか理由を描いてほしいと。それで彼がジーナを出してきたんですよ。

田家:イングリッド・バーグマンが出てきたんですね(笑)。

豚だからこそハードボイルドになる

宮﨑駿は『ジブリの教科書7 紅の豚』(文春ジブリ文庫)の中で、「若者をまったく排除して作った映画です。(略)おじさんやおばさんの“中年の映画”なんです」と語っている。「ポルコは人間に返ったのか、それとも一生豚なのか」というインタビュアーの質問には、「人間に戻るということがそれほど大事なことなんでしょうか(笑)。それが正しいと?」と、こう答えている。

僕は豚のままで生きるほうがいいんじゃないかと思います。ときどきつい本音がでて真顔になったりするけれど、でも豚のまま最後まで生きていくほうが、本当にこの男らしいと思う。

僕は豚よりも人間のほうが価値が高いなんて思っていません。人間とミミズで、ミミズのほうがましな場合だってあるんです。

『紅の豚』は、日本映画には数少ないハードボイルドの傑作だと思った。何しろ「飛ばねえ豚はただの豚だ」に代表される、小粋な台詞が冴えわたっている。「戦争で稼ぐ奴は悪党、賞金稼げねぇ奴は能なし」「ファシストになるより豚の方がマシだ」「海と空の両方が奴の心を洗うんだ」など、「なぜ豚なのか」を示唆する、核心をついた台詞がハードボイルドタッチで随所にちりばめられている。脚本家・宮﨑駿を再認識した人も多かったのではないだろうか。

田家:脚本はどんなものだったのですか。

鈴木:脚本はないんですよ。

田家:絶妙なハードボイルド調の台詞が、ちりばめられていますが。

鈴木:それは、宮さんの頭の中にあったもの。それとあの人、内緒の創作ノートを持っているんですよ。それは人には見せないんです。あの映画の舞台は1920年代のイタリア。第一次世界大戦が終わってすぐですね。大戦前の中央ヨーロッパは、オーストリア=ハンガリー帝国という1つの国でした。しかし戦争で敗北して帝国は解体してしまい、イタリアではファシズムが力を持ち始めている。ポルコは大戦中、イタリア空軍に所属していましたが、同じ飛行クラブにいた飛行士が、それぞれの国に帰って戦わなければならなくなる。そこで宮さんが思い付いたのが、ジーナという女性。ホテルのレストランの片隅にある写真で、写っている3人の男の顔が黒く塗りつぶされているのは、彼女が好きだった人たちがみんな戦って死んでしまったからなんですね。で、残ったのは豚になって賞金稼ぎをしているポルコだけ。彼は空軍のエースだったんです。「あなただけになっちゃったわね」って。

田家:彼女の台詞で「ひとりは戦争、ひとりは大西洋、最後のひとりはアジアで死んだ」と語られていましたね。ポルコは「いい奴はみんな死んだ」と返す。「そういうのは人間同士でやってくれ」「豚には国も法律もねえよ」って。そういった台詞の面白さが群を抜いていますね。

鈴木:宮さんは、カッコイイ台詞を考えるのは本当に得意ですよ。自分は言えないけど、豚だったら言ってもいいんじゃないか、ということでしょう。

田家:たしかに、豚だからこそハードボイルドらしくなる。どこかで一匹狼的な生き方をしてきた人は、この映画に共感しますよね。

鈴木:国のために戦うというのが、本来の戦争の目的。しかし、その馬鹿馬鹿しさを知った人たちの話ですよね。『紅の豚』って海外でも好きな方がものすごく多いんです。

映画の制作に先立ってイメージアルバムを作るために、宮﨑が書いた6編の詞がある。「メリーゴーランド」「私の庭」「黄昏のアドリア海」「上昇」「夜間飛行」「飛行艇乗りのタンゴ」がそれだ。

宮﨑のいう「中年の映画」という言葉は、1曲目の「メリーゴーランド」の詞に見て取れる。「決められた道を毎日かよっている」「名無しのメリーゴーランド」。「お前」の髪にも白いものが混じり、ハイヒールは埃をかぶっている。もはや若いとは言えない「俺達」。でも、誰のものでもない空の所有権を主張している「ゴミ野郎」に対しての怒りは失っていない。

「私の庭」は、帰ってこない「あなた」を待っている「私」の歌だ。「黄昏のアドリア海」「上昇」「夜間飛行」は、アドリア海に浮かぶ積乱雲の中を飛ぶ、年老いた飛行艇乗りの回想だろう。そこからは、映画のクライマックスに繰り広げられる空中戦や派手な決闘は浮かんでこない。ポルコを思わせる最後の「飛行艇乗りのタンゴ」はこういう詞だ。

飛行艇のりを 知ってるかい

船乗りより気まぐれで

飛行機乗りより勇敢だけど

恋をするには気をつけな

女の気持ちなんか

雲の流れや 波の高さほど気にした

ためしはありゃしない

奴等の中身は カラッポで

潮風ばかり 吹き抜けて

くちびるまでオイルくさくて

いつも空ばかり 見つめているのさ

恋をするなら とめないけど

あんたの愛も、テーブルクロスも、真白なシーツも

ひきとめられない

根っからの放浪者

この詞を読んだ久石譲が1991年10月に宮﨑に送った返信には、「『タンゴ』という言葉にビックリした」という記述があった。彼はその時、偶然にも同じ1920年代をテーマにしたソロアルバムの制作に入っていた。そのために当時のパリについて調べていて、タンゴに熱中している、と手紙には書かれている。

宮﨑駿による詞(クリックで拡大)

「さくらんぼの実る頃」への追想

『紅の豚』の音楽がそれまでのジブリ作品と違っていることの1つに、「1920年代」という時代背景があるのではないだろうか。1966年を舞台にした高畑勲の『おもひでぽろぽろ』で行われた「引用」とは異なり、その時代背景を踏まえたオリジナル曲が並ぶ。

たとえばイメージアルバムの中のタンゴ調の「ピッコロ社」。更に映画『カサブランカ』の主題曲で、ジャズのスタンダードにもなっている「時の過ぎゆくままに~As Time Goes By」を連想する人も多いと思われる、ピアノのジャズバラード「真紅の翼」と、それをアレンジした「マルコとジーナのテーマ」はそんな時代のノスタルジーそのものだろう。

久石譲は、イメージアルバムではシンセサイザーをベースにしていたが、本編のサウンドトラックでは、『魔女の宅急便』に続いてオーケストラの生音中心で制作している。イメージアルバムで「ダボハゼ」と題されていた「MAMMAIUTO」は、分厚い管楽器の音圧が人間的な印象を与える。

戦場でのエピソードが語られ、飛行中に命を落とした操縦士が空の彼方に消えてゆくシーンで流れる「失われた魂-LOST SPIRIT-」では生音とシンセサイザーが使い分けられ、「現実」と「非現実」が表現されているようだった。

更にポルコがアジトから出撃する時の曲「時代の風-人が人でいられた時-」は92年2月に出た久石のソロアルバム『My Lost City』の中の「1920~Age of Illusion」が骨格になっており、修理を終えた飛行艇が運河を抜ける曲芸飛行にマッチしている「狂気-飛翔-」は、やはり同アルバムの中の「Madness」だったことも触れておかないといけない。『紅の豚 サウンドトラック』のライナーノーツには、「Madness」が「バブルが崩壊寸前だった日本経済の狂気」と共通するという宮﨑の提案で使われたとあった。

田家:音楽の話はどの辺りから出てきたのでしょうか。特に、ジーナの声優もつとめた加藤登紀子さんに主題歌を歌ってもらうというのは。

鈴木:正確には覚えていないのですが、ヨーロッパが舞台だからシャンソン、という考えはあったでしょうね。宮さんはいろいろな歌手が好きですが、加藤さんもその1人です。当時だからカセットテープを、繰り返し聴いていて。

田家:『魔女の宅急便』でも、宮﨑さんがテープを擦り切れるほど聴いていたユーミンが選ばれました。それで『紅の豚』は加藤登紀子さん、ということですね。

鈴木:ユーミンとは違う、大人の歌として聴いたのでしょうね。

田家:なるほどね。

鈴木:ユーミンの方は「青春の苦さ」という感じじゃないですか。これも正確な記憶ではないかもしれませんが、それで宮さんが持ち出したのが「さくらんぼの実る頃」だったんです。

田家:宮﨑さんの提案だったのですか。

鈴木:そうだったと思うんですけど。彼は知っていたんですよ。

田家:パリ・コミューンの歌ですからね。

鈴木:「さくらんぼの実る頃」は、1871年にパリの労働者たちによる革命が起きて弾圧された、その記憶が刻まれた歌ですよね。「五月革命」と呼ばれた1968年パリの学生運動のはるか前ですが、宮さんは自分の体験を重ねていたんだと思います。加藤さんがご自身で訳詞をされていますけど、高畑さんにとっても思い入れのある曲で、彼が訳したバージョンもあるんですよ。それはメロディに合わせた詞ではなく、「元々の歌詞の意味はこうだよ」と教えてくれるためのものでしたが。

田家:エンディング・テーマも加藤さんの歌う「時には昔の話を」でした。

鈴木:あの曲も、やはり宮さんが好きだったんです。この曲をもとに、加藤さんと宮さんが対談している『時には昔の話を』(徳間書店)という本があるんです。その本の中に、加藤さんと高畑さんがそれぞれ訳した「さくらんぼの実る頃」の詞を載せたのですが、それで高畑さんに怒られました。「加藤さんがお訳しになったものを、間違っていると指摘するようなことになる。自分としてはそんな意図はなかった」と。よく覚えていますね。

宮﨑駿と加藤登紀子の対談「もう一度、時には昔の話を」は『ジブリの教科書7』に再録されている。その中で宮﨑は『紅の豚』のイメージについて、「実をいうと、加藤さんの『時には昔の話を』とか『さくらんぼの実る頃』のフレーズが、大きなひっかかりになっているんです。『さくらんぼ』は痛みのある追憶の歌でしょう、1871年のパリ・コンミューンへの思いを込めた」と話している。

次の頁には、加藤登紀子が作詞作曲した87年の「時には昔の話を」と「さくらんぼの実る頃」の詞と解説が載っており、その後に宮﨑の「1920年代になって、半世紀も前の歌を愛しながら、真っ赤な飛行艇に乗って飛び続ける『豚』に託された心情というのは、おそらくうまく伝わらないだろうとわかっているんだけど、それはまあ、作る側のひそかな楽しみですから」という言葉が続いていた。

パリ・コミューンというのは、フランスがドイツと戦った「普仏戦争」に敗れた後の政情不安の中で、労働者や市民がパリの街に立てこもる形で樹立した自治政府のことだ。世界で初めての労働者政権と言われている。

女性参政権や言論、結社、表現の自由などを宣言したものの、2か月間で武力制圧された。

「さくらんぼの実る頃」は、軍との市街戦の中で負傷者の手当てをしていて命を落とした看護師に捧げられた歌だった。「さくらんぼの実る頃」、つまり「春」には「青春」と「革命の季節」という2つの意味があった。

宮﨑は「時には昔の話を」のどこに「ひっかかった」のだろう。3番にこんな歌詞がある。

“一枚残った写真をごらんよ

ひげづらの男は君だね

どこにいるのか今ではわからない

友達もいく人かいるけど

あの日のすべてが空しいものだと

それは誰にも言えない

今でも同じように見果てぬ夢を描いて

走りつづけているよね

どこかで”

“一枚残った写真”という歌詞に、ポルコが人間だった頃の写真が重なり合った。

宮﨑駿の「見果てぬ夢」

2人の対談の中で興味深かったのが「あの頃」と「見果てぬ夢」ということについてのやりとりだった。

宮崎:僕にとっての「僕ら」や「あの頃」は、学校出て映画会社に入って労働組合なんかをやりながら、そこで出会った連中と、こんな映画じゃなくてもっと違う映画を作りたいという話をさんざんしてた。あの頃の僕らがいまだに自分の中に生きているんです。

加藤:(略)私は、あの歌の中で「あの日のすべてが空しいものだと、それは誰にも言えない」と言っているのね。だけど歴史的に空しいんですよ。あの日のすべてはほんとうに空しいわけ。それは歴史的にも証明されたし、自分でも空しいとわかっている。でもやっぱり空しいとは口が裂けても言えないし、絶対に誰にも言わせたくない。人間ってそうだと思うんです、悲しいことに。空しいなんて誰にも言えないよなあと言って、自分の「あの頃」を心の中につなぎとめておきたいんだろうと思うんですよね。

宮崎:ほんとうにわかります。よく歌ってくださったという感じだった。あの歌を聴いていると、次から次へと忘れていた友人たちの顔が浮かんでくる。ほんとに愚かだったよな、お互いに。でも、あいつ、どうしているんだろうかって。なんか、むやみにいとおしい。

宮﨑は「見果てぬ夢」を、サン=テグジュペリの『人間の土地』の中の郵便飛行にたとえている。命がけの飛行から戻ったパイロットが、いつもの店でいつものようにコーヒーとクロワッサンの食事をする。そして、いつもの挨拶を交わして家々へ帰ってゆく。映画で言えば「評判」や「客の入り」を気にせずに一緒に作った仕事仲間と、最後は散り散りになってまたひとりで飛んでゆく。それが僕の「見果てぬ夢」なのかもしれない。「馴染の店や美しい女主人もいてくれないと困るけど(笑)」というオチもあった。

先述の「豚に託した心情は誰にもわかってもらえないだろう」という宮﨑に対して加藤はこう語っていた。

加藤:結局、男の価値観というのはいつもそんなふうに敗残して、敗残してファナティックに自爆してしまえばそれで一巻の終わりなんだけど、あいにく生き残って、美意識が缶詰のように凝縮されちゃうと、たった一人で真っ赤な飛行艇で──みたいなところへ自分を持っていくんじゃないですか(笑)。それで女はどうかというと、最初から最後まで男を見ている。じっと見守っていて、あの人があそこでダメになったら行って抱いてあげようと──私の場合は、いつも抱いてあげるんで、抱いてくださいとは決して言わないから。

宮崎:そう、僕はその感じがとても好きだったんですよ。抱いておやり、というのが。

そんなやりとりを読みながら、ジーナは加藤登紀子そのものだったのではないかと思った。鈴木敏夫の「なぜ豚になったんですか?」という、言ってみれば身も蓋もない質問がなかったら、彼女は登場していなかったのかもしれない。

『紅の豚』は、『おもひでぽろぽろ』の制作でスタッフが疲弊してしまい「制作準備室」には宮﨑駿1人しかいないところから始まった。鈴木敏夫は、宮﨑の「俺ひとりでやれというのか」という怒りの書き置きを今も保管しているという。

鈴木は『ジブリの教科書7』で、宮﨑が「スタッフを一新して、すべての重要な仕事を女性に任せよう」と提案した、と書いている。作画監督、美術監督、録音演出など要になるポジション全てに女性を起用した。ポルコの飛行艇を修理した、作業員が全員女性のピッコロ社は、自分たちのスタジオの投影だったのだ。希代のハードボイルド・ロマンアニメは、史上例のない「女性が作る飛行機映画」でもあった。

*

「このとき僕は、宮﨑駿という人の経営者的能力に驚くことになります」

鈴木敏夫は『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』(文春新書)の『紅の豚』の章で、そう書いている。

映画の公開は1992年7月だ。スタジオジブリは8月に、新たに完成した東京都小金井市の社屋へ引っ越しをしている。土地面積約300坪、地上3階建て地下1階、敷地面積976平方メートル。周囲の環境も含めた新社屋の基本的な設計、業者との打ち合わせや素材の選択は、『紅の豚』の制作と並行して宮﨑自身が行い、そのコスト感覚は税務署のプロも感心するほどだったとある。

前述した女性だけで制作するという案には、『おもひでぽろぽろ』で疲弊した主要スタッフを休ませる狙いもあったという。それだけではない。『紅の豚』では画の背景を空や海を中心にすることで、美術スタッフの負担が軽くなるということも踏まえられていたというのである。

制作期間は『おもひでぽろぽろ』の2年に対して『紅の豚』は1年。それは「1年で作れる内容にしたから」なしえた結果だった。

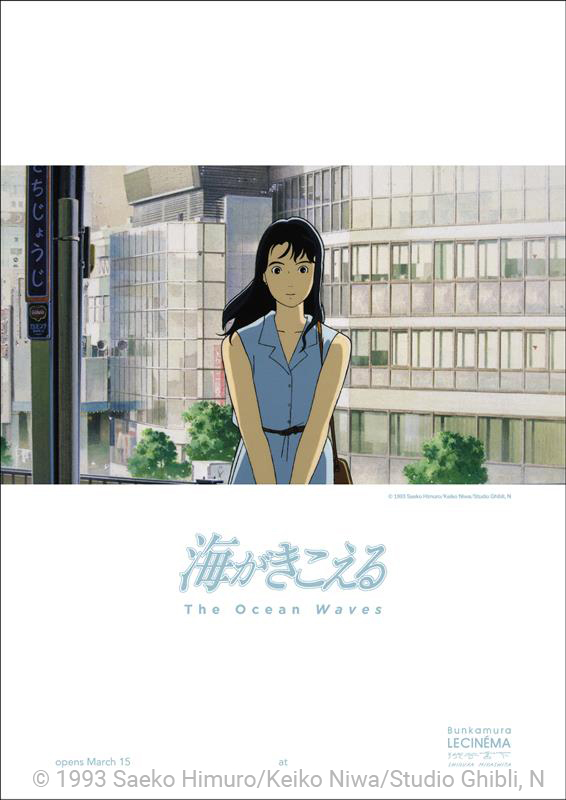

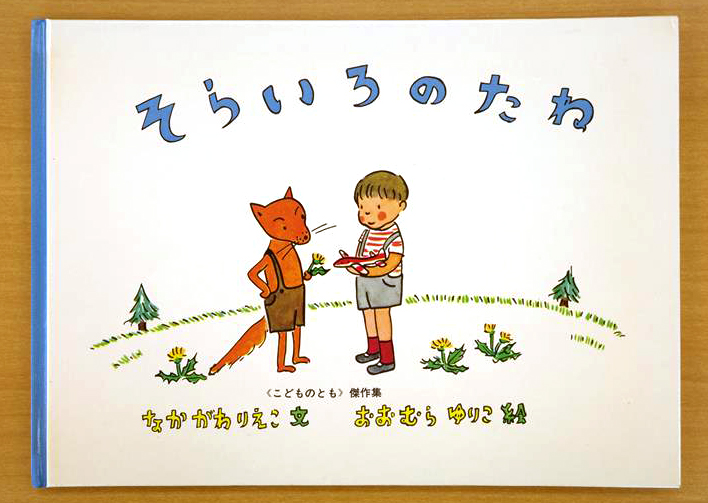

独立した制作会社として、どう自立させ、どう活性化してゆくか。『紅の豚』の後に決まっていなかった次回作をどうするか。鈴木と宮﨑が話し合った結果作られたのが、中川李枝子の文と大村百合子(山脇百合子)の絵による絵本を基にした各30秒の3部作『そらいろのたね』と、制作「スタジオジブリ若手制作集団」とクレジットされたTVスペシャル『海がきこえる』だった。

無名の作曲家・永田茂の起用

鈴木:『そらいろのたね』は、宮﨑がやろうと言い出しました。彼は昔から、中川さんと大村さんおふたりの書かれたものが好きで、いつかアニメーションにしたかったんです。しかし完成度の高いものは、アニメーションにしづらいんですよ。原作に負けちゃうんですね。つい最近、宮さんと2人で話したのでよく覚えているのですが、『ぐりとぐら』も、やりたいけれどできない作品の1つでした。そのなかで『そらいろのたね』はアニメーションにする隙間があった。日本テレビの開局40年記念だったかな。宮﨑が「やろう」って。実際に絵コンテを描いたのは、近藤喜文だったんじゃないかな。

田家:はい。監督は宮﨑さんで、絵コンテ・演出が近藤喜文さん、音楽は『海がきこえる』と同じ永田茂さん。

鈴木:永田さんというのは、なんというのか、とてもシャイな方でしたね。ある時、宮さんのところにデモテープを送ってきたんです。まだ世の中で誰も彼を知らない時ですよ。それも売り込みじゃなくて、自分のことを分かってほしい、宮﨑さんなら分かってくれるのではないかという気持ちが手紙に綴られていました。宮さんは、そういう出会いを大事にするんです。永田さんの手紙を読みながら、「この人でどうだろう」と言われた記憶がありますね。それでデモテープを聴いてみて、いいんじゃないかと思ったんです。本当に繊細な方でした。変な言い方ですけど、僕が一番付き合いましたね。

田家:どんなお付き合いだったんでしょう。

鈴木:永田さんが仰りたいことを、僕がトランスレートするみたいな感じですね。『海がきこえる』の時もそうで、いわゆる有名な歌い手さんを連れて来ると、うまくいかないんですよ。結局、ヒロインの里伽子の声を担当した坂本洋子さんがエンディング・テーマを歌うことになったんですが。彼女は劇団お伽座に所属していて、ミヒャエル・エンデの児童文学『モモ』を上演した時、モモを演じたのが彼女だったんです。永田さんの起用は非常に良かったと思いますね。『そらいろのたね』はものすごく合っていた気がしますし、『海がきこえる』も、青春ものの手慣れた感じでやるより、永田さんの感性が作品を膨らませてくれたと思います。

田家:ありがちな青春ポップスの浮いた感じがないですね。

鈴木:そう。『そらいろのたね』もそうですが、触ると壊れてしまいそうな繊細さ。それが彼の特徴ですよね。実は永田さんの起用については、時間もなかったので僕が強引に決めてしまったんですよ。

初版年月日:1967年01月20日

ISBN:978-4-8340-0084-9

定価:1,100円(税込)

『そらいろのたね』は、模型飛行機で遊ぶ男の子と、きつねが出会う場面から始まる。きつねは、自分の「たからもの」である「そらいろのたね」をあげるから模型飛行機と交換してほしいと告げ、男の子はその求めに応じる。

男の子が家の庭にたねを撒くと、地面に小さな青い家が現れる。更に水をやって世話をすると家はどんどん大きくなり、ひよこを皮切りに猫や豚、キリンに象などの動物や子供たちが中に入って遊び始める。大きくなった家に驚いたきつねが「模型飛行機は返すからこの家を返してくれ」「これは自分のものだから」と中にいる動物を追い出して鍵をかけると、家は急に大きくなり、太陽にぶつかりそうになって消えてしまう。後には気を失ったきつねが倒れている。

「模型飛行機」と「種子」、「家」と「仲間」。「形あるもの」と「成長するもの」、「独占」と「共有」。更に「好意」と「欲望」。対比的なそれらを超越した「太陽」という存在。各部30秒の極めて短い3部作には、寓話的な教訓がちりばめられていた。曲というより温度感のある瞬間的な音が童話的効果を生んでいた。

『そらいろのたね』と『海がきこえる』の音楽に共通しているのは、音の「タッチ」だと思った。特に『海がきこえる』は、ピアノにせよシンセサイザーにせよ、タッチが柔らかい。聴き手を刺激しないだけでなく、映像にも過剰に入り込まない。その場面を殊更に強調しようとしていない。音の作り手のエゴとも言える恣意的な意図が感じられない。水彩画のような音楽と言えばいいだろうか。

たとえば冒頭の吉祥寺駅で、拓が里伽子を見かけたことに始まる「ファースト インプレッション」も、さりげないときめきという印象だ。何より、タイトルの後から流れるメインテーマ「海がきこえる」の柔らかさが全てを物語っている。眠っていた記憶を包み込んでそこに連れて行ってくれるような優しいメロディは、様々なアレンジで10か所近くは流れただろう。

映画の山場でもある東京での一夜の扱いもそうだ。小浜のSOSで急遽タクシーで空港に向かうシーンや、ホテルの部屋で里伽子が酔っぱらって寝てしまい、バスタブで寝る羽目になった拓を見下ろす場面、更に学校の廊下で2人がビンタの応酬をした後に流れる「風の並木道」もそうだ。「事件」を強調するよりもむしろ、気遣いながら2人を見守っているという印象だ。

それでいて時代性は記録されている。部屋のテレビからはカセットテープ「GHIBLI SUPER X Ⅱ」のCMも流れるし、FM誌も登場する。上京した拓が見る初めての東京の街には、軽やかな90年代AOR「ある晴れた日」が流れている。ハワイのホテルで聞こえるハワイアンも心地いい。

主人公の行動や会話、ナレーションに寄り添いながら色付けしてゆくような細やかな距離感。「ファースト インプレッション」や「海がきこえる」「ある晴れた日」など、少なくとも実写の青春映画だったら、こうはなっていないと思われた。

永田茂は1965年生れ。高校在学中にブラスバンド部で全国大会に3年連続出場し金賞、銀賞を受賞している。彼のプロフィールで目を引いたのは、89年に11か月間インドで瞑想を研鑽、アメリカのジャズフュージョン・グループであるウェザー・リポートのパーカッショニスト、アリリオ・リマと現地でセッションしたという記述だ。帰国後、90年の喜納昌吉のアルバム『ニライカナイPARADISE』にキーボードとトランペットで参加している。曲は「星降る夜に」と「風」だ。「ニライカナイ」というのは、奄美沖縄地方に伝わる、海のかなたにあるという理想郷のことだ。あの曲のタッチの柔らかさは、彼にとっての「海」の記憶だったのかもしれない。

いまも熱く支持される「平熱」の青春もの

『海がきこえる』は、小金井市に新たに完成したスタジオで制作された最初の作品だった。鈴木敏夫責任編集の『スタジオジブリ物語』(集英社新書)には、制作が決まったのは『紅の豚』がダビング中の1992年5月、まだ次回作が決まっておらず1年間長編制作を休む案もあった、とある。鈴木と宮﨑が話し合って「自分たちが口を出さずに若手スタッフに任せる」という結論に達したという。その時鈴木が提案したのが、『アニメージュ』90年2月号から92年1月号にかけて連載した『海がきこえる』だった。

原作は氷室冴子。高知を舞台に東京から転校してきた同級生、武藤里伽子を軸にした地元の高校生、杜崎拓と松野豊との恋と友情、そして成長を綴った青春小説である。

鈴木:僕は昔、「あの映画には本当のプロデューサーがいる」という内容の文章を書いているんです(「真のプロデューサー」『ジブリの文学』所収)。どういうことかと言うと、当時の『アニメージュ』編集部に、三ツ木早苗という女性スタッフがいて、彼女が氷室冴子さんのファンだったんですね。それで連載を依頼したところ、「連載が本になったら、ジブリで映画を作ってもらえますか」というお返事。もし映画化が可能であれば、彼女は書いてくれそうだっていうんですよ。

田家:なるほど。

鈴木:氷室さんは集英社の専属状態だったから、本来は他社の雑誌では書けない。三ツ木早苗はそれを突破した人なんです。この話は映画とは関係ないのですが、じゃあ、なぜ彼女は突破できたのか? 普通、作家がいて編集者がいると、編集者の役割は作家の面倒を見ることでしょう? でも、逆だったんですよね。三ツ木は、超が付くヨッパライなんですよ(笑)。その面倒を氷室さんが見るわけです。普段とは逆で、それが氷室さんとしては嬉しくてしょうがなかった。

田家:かわいいと思われたんですね。

鈴木:そう。それで氷室さんと三ツ木と僕の3人で、どういう話にするか、真っさらな状態で相談するところから始まったんですよ。氷室さんの出身地は北海道でしたよね。南国に惹かれていた。色々喋ったりしているうちに、彼女が「土佐の高知を舞台にしたい」という。何でですかって尋ねたら、「四国の若い子たちは東京に行く人と関西に行く人で全くタイプが違う」というお話をしだしてね。それは面白いね、ということで始まったんですよ。やがて、タイトルが「海がきこえる」になった。三ツ木が口説く、連載してもらう、そしてアニメーションにする。すごく時間がかかった、曰くつきの作品なんです。だから本当のプロデューサーは三ツ木早苗。彼女の執念の結晶です。それと、近藤勝也の頑張りは、特筆すべきですね。毎晩、遅くまで働いていたし。

田家:原作小説のイラストをお描きになっている。

鈴木:そうです。実を言うと、彼は絵コンテも描いてるんです。あの作品の場合、監督の望月智充君が描いたものと近藤勝也が描いたものと、絵コンテが2種類ある。近藤勝也はこの『海がきこえる』で、それまでのジブリでは出来なかったような作品をちゃんと作ったんですね。実際いまだにファンが多くて、つい先だっても渋谷で封切りしたところ超満員。お客さんが押しかけてすごかった。それで急遽、『海がきこえる』を題材にしたムック本を作っているんですよ。

デザイン:Bunkamuraルシネマ 渋谷宮下(クリックで拡大)

その単行本『海がきこえるTHE VISUAL COLLECTION』(トゥーヴァージンズ)は、2024年10月に発売された。そこには望月智充の自薦30カットや連載時の近藤勝也のイラストレーション全てと未使用カット、当時のスケッチブックなどのほか、監督の望月智充、作画監督の近藤勝也、美術監督の田中直哉、『おもひでぽろぽろ』の制作担当で本作で初めてプロデューサーをつとめた高橋望のインタビューが掲載されている。

高橋望はなぜ『海がきこえる』だったのか、という質問にこう答えている。

高橋:一つは、この作品が“青春もの”であるということ。若手が本領を発揮するには、青春ものというジャンルは最適だろうという判断があったんです。しかも、これまでジブリではストレートな青春ものというのは作ってこなかったから、やる意義も充分あった。

スタジオジブリ初の「ストレートな青春もの」。初めてジブリ作品に参加した監督の望月智充は氷室冴子のファンで、連載時にアニメ化を企画したものの実現しなかったそうだ。「リアルな青春ドラマ」を撮ることについて彼はこう話している。

望月:リアルな内容だと「実写で撮ったほうがよい」というようなことを言う人が必ずいますが、そういう意見には反対です。現実的な題材は実写のほうが向いているとは、必ずしも思わない。絵で描くことによって、カメラで撮るのとは別の面白さが出てくるんですよ。

たとえば、『おもひでぽろぽろ』で紅花が揺れるシーンがあるけど、絵で描かれているからこそ、実写で本物の花が揺れているよりも大きな感動を与えられるのだと思う。

筆者が『海がきこえる』を初めて観た時に思ったのが、「アニメーション」と「実写」の違いという極めて初歩的なことだった。

近藤勝也は『アニメージュ』連載中にアニメ化を考えたことがあるか、と問われて「いいえ」とこう話している。

近藤:アニメーションというよりも、むしろ実写向きの作品だと思っていましたから。というのも、「海がきこえる」は、淡々とした日常描写の積み重ねで成立している作品ですよね。それをアニメーションの技法でやろうとすると、大変な作業になってしまう。たとえば、登場人物が向かい合って会話するシーンがあるとします。実写だったら、1分でも2分でも会話だけですごい重要な芝居をさせることができるんですね。女優の顔色や眉の動きひとつで、微妙なニュアンスを表現することができる。アニメーションの場合は、演技者がある程度記号に近くなりますから、実写と同じようにというわけにはいきませんね。(略)

──アニメーションならではのメリットというのは?

近藤:「海がきこえる」は、真正面から青春を描いた作品なんですよね。こういったものを映像で見せるのは非常にむずかしい。というのは、青春物語には独特の気恥ずかしい部分があって、それを、受け手に素直な気持ちで見てもらえるように作るのは至難の業なんです。だから、ひねくれた設定を用意したドラマが多くなってくる。今という時代が持つ空気のせいもあるかもしれませんが、そういった実写のだらしなさに対抗できるのは、まさにアニメーションだと思うんです。気恥ずかしい部分も、アニメーションにすることでダイレクトに伝えられる。観る側も、主人公の行動に対して素直に共感できる。それが、言ってみればアニメーションのメリットではないでしょうか。別に大事件が起きる波乱万丈のドラマはありませんが、親友がいて、気になる女の子がいて、三角関係があってという、誰もが一度は経験するシチュエーションの話なので、思いっきり共感しながら観てもらえれば嬉しいです。

『海がきこえる』のブルーレイ・DVDの特典映像には、先の4人に脚本の中村香を加えた5人が、映画に登場する街や学校を10年後に訪れた際に現地でおこなった座談会が収められている。高橋望は「実写とアニメ」の違いについて、こう語っていた。

実写は余計なものも写ってしまうんです。人間の視界全体からそういうものをそぎ落としているのがアニメなんです。

この発言は、「何も起こらないアニメ」がなぜあれだけ人を惹きつける作品になったのかの答えだと思った。実写だと「余計なもの」が写る。その「余計なもの」のディテールを切り取るのがドキュメンタリーだろうし、ドラマはそこでの人間の喜怒哀楽を物語にする。

『海がきこえる』の中の高知の街や学校、東京のホテル、吉祥寺の駅などの描写はきわめて実写的でありながら、そこに「わい雑さ」や「生臭さ」がない。彼の言葉を使えば「そぎ落とされている」。

近藤勝也はインタビューの中で、ホテルの部屋で拓と里伽子が2人になった時の場面について、宮﨑駿に、拓がどぎまぎしたりとかもっとしつこくやればいいのに、と言われたと話している。確かに、高校生が初めて女性と一夜を過ごすことになるのだから、予想外のことが起きる方がリアルだろう。でも、そこに向かわなかったからこそ、あの作品の瑞々しさが生まれたように思う。

鈴木敏夫は永田茂について「有名な歌い手を連れて来ると、うまくいかなかった」と言った。彼は、そういう余計な「リアルさ」が苦手な人だったのではないだろうか。彼の音楽は何かを起こそうとしていないし、起きるのを待ってもいない。その特性はあのアニメの映像があって引き出されたものだったのではないだろうか。

鈴木敏夫は先述の「特典映像」でこう語っている。

あの作品の答えは高畑監督・宮﨑監督には作れないものだった、ですね。宮さんは初号試写の時にこれは駄目だって怒ってましたね。作り手というのは、他人の作品を褒めるようになったら作れない。アタマに来るというのは琴線に触れたということですし、その人を脅かす何かがあったんでしょうね。それが『耳をすませば』の動機になったような気がするんですね。

彼は、好評だったにもかかわらず『海がきこえる』の続編が作れなかった原因として、思うように採算が取れなかったことをあげている。

テレビ放映の予告編のコピーに「平熱感覚で描く青春」とあった。

2024年に都内の映画館で限定上映されてロングランを記録。2025年の7月には全国で劇場公開されることも決まった。動画配信がない中での静かなブームは、今の若者たちが「平熱」を求めていることの表れなのかもしれない。1つの新しい試みが次の作品を生んでゆく。

『耳をすませば』は、この先で触れることになる。

今回登場した楽曲のプレイリストはこちら