第6回 『平成狸合戦ぽんぽこ』、前代未聞の試み

なぜこの作品が誕生したのか。そこに至るまでのストーリーが広く知られているのが、1994年7月に公開され、その年の日本映画興行収入の第1位に輝いた『平成狸合戦ぽんぽこ』ではないだろうか。

『紅の豚』を制作中の宮﨑駿が鈴木敏夫に言った、「俺が豚をやったんだから、パクさんには狸を作ってもらおう」という発言から始まった、というエピソードがそれである。

鈴木:僕は宮さんの言葉をそのまま高畑さんに伝えたのですが、その時の高畑さんの反応は忘れられません。「そんな馬鹿なことで映画の企画を決めるんですか、あなたは!」って、怒られたんですよ。そこで僕は、こう返しました。「だって高畑さん、狸の映画は誰かが作るべきだと言ってたじゃないですか」。

田家:そういう話題は出ていたんですね。

鈴木:「狸を映画にしないのは日本人として恥ずかしい」とまで言っていましたからね。「そこまで言うんだったら、高畑さんがその誰かになればいいじゃないですか」というわけです。その背景を少し話すと、実は、狸というのは日本にしか棲んでいないんです。世界には狸に相当する動物がいない、日本独自の生き物なんですね。では、日本にいる狸とは何なのか? いま、狸の身に何が起きているのか? それは1冊の本が書けるくらいの問題なんですよ。

田家:狸は壮大なテーマだった。

鈴木:そう。だからでしょうけど、狸で映画を作ろうということになっても、あっという間にとん挫してしまいました。『ぽんぽこ』で高畑さんが意図したのは、疑似的ドキュメンタリーでしたが、そのアイデアにたどりつくまで半年かかっていますからね。最初は、作家の井上ひさしさんに2人で会いに行って相談したんです。井上さんは『腹鼓記』という、古今東西の狸の資料をもとにした作品を書かれていて、僕が彼のファンというのもありました。井上さんというのはすごい方で、打ち合わせの場で「それならこういう話はどうか」と次から次へと案を出してくれる。高畑さんもまた膨大な知識の持ち主ですから、「それはトトロを狸に置き換えただけでしょう」とか、井上さんの案に一つひとつ反論してゆくんです。4時間くらい喋ったかな、それでも話がうまくいかなくて。井上さんは遅筆堂文庫という図書館を山形県に作っていらして、そこに『腹鼓記』のため集めた狸の資料があるからと誘ってくださったんです。でも高畑さんはあまり乗り気じゃなかった。実際に訪れて僕が本を借りてきても、「慌てて狸の本を読んでもしょうがないでしょう」とか、本当に冷たくてね。でも、そんなことをやっているうちに何とかなるだろう、という気持ちでした。

田家:それで半年が経った頃に、多摩ニュータウンという舞台が出てきた。

鈴木:そうです。

日本史上例のない「空想的ドキュメンタリー」映画

その時のことは、鈴木が責任編集した『スタジオジブリ物語』(集英社新書)で具体的に触れられている。

『魔女の宅急便』の制作が追い込みに入った1989年1月、高畑・宮﨑両監督が、それぞれ別の雑談の場で「タヌキ」について語っていた。高畑勲は「日本独自の動物、狸の映画がないというのは、日本のアニメーション界がさぼってきた証拠」と話していたとある。

ただ、2人がその時に挙げた「狸映画」の題材は、高畑勲のほうは四国に伝わる民話をもとにした「阿波の狸合戦」、宮﨑駿は杉浦茂の漫画でも知られる「八百八狸」とかなり違っており、話は具体的な形にならないまま、鈴木敏夫の記憶の中に収められた。

1992年6月、『紅の豚』制作の追い込みの中で、この企画を再び俎上に載せたのが宮﨑駿だったという。

高畑勲も脚本『平成狸合戦ぽんぽこ』(徳間書店)の中の「たぬき通信」と題した長文の「たぬき論」で、映画化に至る過程を書いている。彼は自身が以前、「日本的想像力の宝庫」である「狸ばなし」を何故日本のアニメ界は取り上げないのか、怠慢ではないのかと主張していたことを認めている。ただ、井上ひさしが「阿波の狸合戦」をもとにして書いた『腹鼓記』や「八百八だぬき」にも触れながら、現代に通じる話の骨格が見当たらないため面白さを感じず、断念したと記している。ではなぜ今回アニメーションにしようと思ったのか。その入り口となったのは「平家物語」だったという。 “祇園精舎の鐘の音 諸行無常の響きあり” で始まる、あの軍記物である。

けして「諸行無常」の詠嘆ではなく、むしろ運命に従ったり逆らったり、もがきあがき、しかしまた驚くほどいさぎよい、生々しく裸でむきだしの、激しく生き壮烈な死にざまをさらす、多くの人間像の活写こそが、『平家物語』の魅力なのである。

戦記物の『平家物語』が想像をまじえたドキュメンタリーであることに励まされ、「空想的ドキュメンタリー」として現代のタヌキたちをパロディー的に描いてみたらどうだろうか。『平家物語』を引合いに出すなど恥ずかしいかぎりであるが、これが『平成狸合戦ぽんぽこ』をおもいついたもう一つのきっかけである。

とはいえ、映画公開時の彼の発言には、「平家物語」の名はさほど出なかったのではないだろうか。東京近郊4市にまたがって里山が連なる多摩丘陵を丸ごと潰して巨大なニュータウンを作ってしまう「多摩ニュータウン構想」は、高度成長期の日本の大開発の象徴でもあった。そこを根城に暮らしていた「盛者」であるタヌキの「滅亡」の物語。彼らを滅ぼしたのが人間であることは自明の理であり、「平家物語」を引き合いに出すまでもない説得力と完成度を持っていたことの表れだろう。

また高畑勲は「たぬき通信」の中で、この映画が硬直した「開発反対」を謳うものでも、型どおりの「野生動物の保護」を訴えるものでもないと繰り返している。彼が監督し、宮﨑駿がメインスタッフ(途中で降板)として参加したアニメ『赤毛のアン』の制作スタジオは、ニュータウン構想のど真ん中、聖蹟桜ヶ丘にあったという。失われてゆく自然に反比例するように便利にもなってゆく様を目の当たりにし、「賛成」や「反対」という単純な善悪では語れないことを実感していたに違いない。そうした類型に収まらずに狸をどう描くか。彼は、こう締めくくっている。

何事にも鷹揚で、いい加減で、間抜けで、しかし大真面目で、けなげで、ひたむきな、食うことも愛し合うことも好きで、子煩悩で、お人好しで、仲間思いで、生きることが好きなのにあっけなく命を落とす、哀れな、要するにひどく「人間的」な愛すべきタヌキたちの姿をいきいきと、面白く愉快に滑稽に陽気に、そしていとおしく描き出すことしか打開の道はない。

なんとかして、出来るだけ面白く滑稽な、苦笑もふくめ、たびたび笑ってもらえる映画にしたいと思う。

『平成狸合戦ぽんぽこ』は、そのテーマにおいても、狸の喜怒哀楽に富んだ「人間的な」生態を描いた映像面でも、史上前例のない作品だが、それだけでは語り尽くせない。作中に使われた音楽もまた、前代未聞の試みに溢れていた。

映画音楽の既成概念を根本から覆す壮大な実験。それを可能にしたのが、和楽器や民族楽器、民謡から大道音楽までとりこみ、既成のコンサート会場を避けるかのような独自のライブ活動を続けていたメジャーでは異色の人気ロックバンド、上々颱風の存在だったことは言うまでもない。

高畑勲は「サウンドトラック」アルバムのライナーノーツで、「わたしたちはある日、発見してしまったのです。上々颱風こそ、『平成狸合戦ぽんぽこ』に必要なたぐいの音楽を日々、実践しているめざましいグループであることを」と書き、さらにこう続けている。

狸にも似た雑食雑種のわれわれ日本人の、楽天的庶民大衆音楽文化の最良の部分を担い、東アジアとも積極的にかかわってきた上々颱風のみなさんこそ、あのライヴの楽しさとエネルギーの延長上で、この映画にふさわしい音楽をつくってくれるのではないか。

当時、エピック・ソニーで上々颱風の制作担当だった岸健二郎は、当時を振り返ってこう語った。

大雑把に言うと、普通の映画音楽というのはこちらでメインモチーフみたいなものを考えて6パターンくらい作って持ってゆけば監督がその中から選んでくれるのですが、そういう作り方とは全く違いましたね。高畑さんの中に全シーンのイメージが出来ていて、ある程度メインになるシーンには、全て別の何パターンかが求められる。ご自分でもおっしゃっていましたけど、これだけ時間と手間をかけて制作した映画音楽って日本で史上初めてじゃないでしょうか。

「壮大な実験」に挑む会議の記録

ただし、『魔女の宅急便』での松任谷由実がそうだったように、いきなり上々颱風に白羽の矢が立ったわけではなさそうだ。

鈴木敏夫が残した膨大な資料の中にあった1993年2月2日の「第一回音楽メモ」に、彼らの名前は出てこない。すでに度々紹介している、「音楽会議」における高畑勲の発言をひたすら書き留めていたという私的「速記メモ」である。

「第一回」の1行目にあるのは「たぬきさん関係の歌のサンプル」だ。「平成狸合戦」なのだから、たぬきを歌った曲がどのくらいあるのかを調べるところから始めたのだろう。2行目には、“この映画はナレーションが多いので、それを邪魔しない、ゆとりのある、あまり気にならない、空間をせばめない曲が欲しい” とあり “→映画音楽” と書かれている。「狸」が題材だからこその「日本」を表現する映画音楽とは、どういうものなのか。最初に出た固有名詞は「三木みのる→日本音楽集団」だった。

メモの中には「胡弓」「越中おはら節」「日本神社庁のレコード」「雅楽」「端唄」「長唄」「小唄」という語が並び、「作曲家にそういう興味を抱いてやってみるかと持ち掛けるのか」「折衷が大衆的であろうとしたわらび座」という記述もある。

2回目の「音楽会議」は2月25日。「実績のある人に頼むか」「タヌキの雑食性」「日本人でありながら欧米のもので育った人が「日本」をめざす」「たとえば「能」――外人にはこっけいにうつらないか」「こっけい――その狭間にいるタヌキ」「「日本」じゃないものをいっぱい含んでいるのに結果は「日本」に聞こえる」「八木節――日本の類型からはみだしていながら、日本」「日本の音楽を現代に生かしたい、昔と今を融合したい――いったい、どういうものがあるのか」など、「タヌキと日本の音楽」をめぐる総論的な言葉が並んでいる。

1回目と2回目で出た作曲家には宇崎竜童、間宮芳生、久石譲などの他にイトウタキオ、喜多郎、武満徹、六三四などの名前もあった。

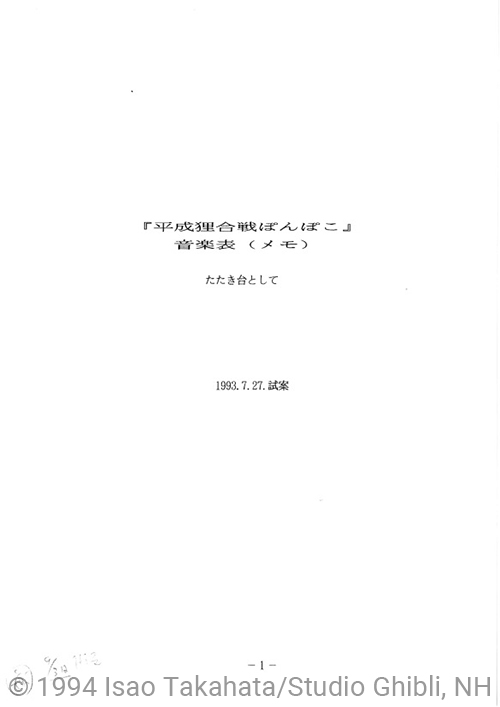

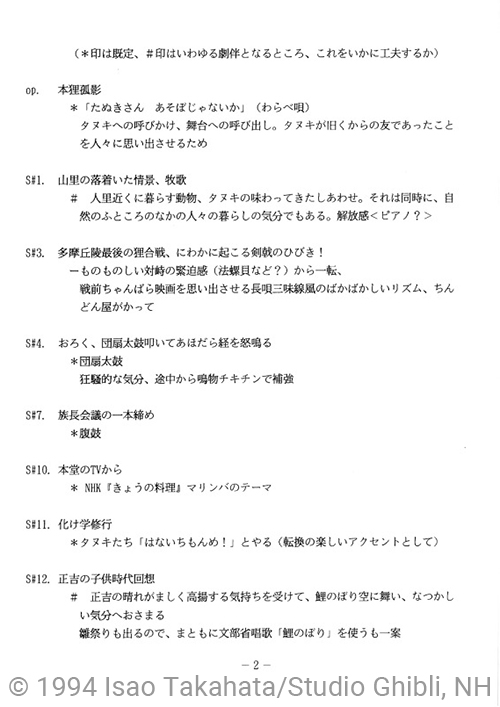

そうした議論と並行して作られたと思われるのが、やはり鈴木敏夫の元に残されていた「『平成狸合戦ぽんぽこ』音楽表(メモ)・たたき台として・1993. 7. 27. 試案」だ。

そこにはオープニング後の「S#1」(シーンナンバー1)からエンディング前の「S#84」までのシーンの説明と、そこで流れる音楽のイメージが書かれている。冒頭を紹介するとこうだ。

op. 本狸孤影

*「たぬきさん あそぼじゃないか」(わらべ唄)

タヌキへの呼びかけ、舞台への呼び出し。タヌキが旧くからの友であったことを人々に思い出させるため

S#1. 山里の落着いた情景、牧歌

#人里近くに暮らす動物、タヌキの味わってきたしあわせ。それは同時に、自然のふところのなかの人々の暮らしの気分でもある。解放感〈ピアノ?〉

初めに作られた「音楽表(メモ)・たたき台として」(クリックで拡大)

全てのシーンの音楽が「*既定」と「#劇伴」の2種類に分けて説明されている。

「既定」というのは、どんな音楽にするかすでに決めているという意味だろう。そこには「たぬきさん遊ぼじゃないか」や「はないちもんめ」、NHK「きょうの料理」などの既成曲や「団扇太鼓」「腹鼓」などSE的なものもある。「劇伴」は新たに作ってほしい演奏曲のイメージだ。84のシーンの中で最も複雑に指定されていたのが「S#59」の「妖怪大作戦」のパートだった。

S#59a. 妖怪大作戦、出陣(「コケコーロー」を受け、いろいろやり、空を行進していく)

#クラも三味線も入った本格的ちんどん屋の音で、悲壮感も漂う、少し重いジンタ風ワルツ?勇壮な「ねぶた」風音楽? まだよくわかりません

S#59b. 作戦前半、メドレー

―幽霊出現―巨大墓石(急テンポの読経)―花咲爺と狐の嫁入り(賑やかなお囃子コンチキチン)―大提灯七変化(香具師の口上呼び込み、曲芸師の中国風ドンジャンキョイン銅鑼)―爆竹―阿波踊り―雷さまのでんでん太鼓―飛ぶ帽子七変化・跳ねダルマ・金玉百鬼夜行・そして妖怪パレードに至る世にも摩訶不思議な妙なる楽の音(インド・インドネシア・中国などアジア的不思議音に、日本的な親しみも込めて)=音楽的にもメドレー

という具合だ。高畑勲の中で全てのシーンの音楽のイメージが出来上がっていたことが伝わってくる。

84のシーンについて書き込まれた説明だけでA4判用紙11枚分ある。驚いたことに、更にその後に「『平成狸合戦ぽんぽこ』にはこんなひびきがほしい――欲張りなコンセプト」と題された3枚の説明書きがついていた。

柱になったテーマは「1.わらべ唄」「2.ちゃんちきリズム」「3.文部省唱歌と童謡」「4.その他(イ.囃子ことば(合いの手の掛け声)ロ.伝統楽器の音色)」「5.映画音楽(劇伴)の、これまでにないひびき」だ。

それぞれのジャンルが日本の歴史や風土の中でどういう音楽として使われてきて、そこにどんな意味があるのか。そして、今回の映画の中でどういう使い方をしたいのかが各10行から15行にわたって書かれている。

5の「映画音楽(劇伴)の、これまでにないひびき」にはこんな記述がある。

この作品には見慣れないものが次々と登場し、一見スペクタクル風な側面もあるが、内容的には(別世界の構築という)ファンタジー性に乏しく、むしろ現実的ドキュメント的である。したがって音楽に関しても、一貫したひとつの(一人の)抽象的音楽世界で作品を閉ざし塗り込める(構築する)べきではなく、たとえオリジナル曲であっても、オリジナルの魅力がありつつ、どこかで聞いた人懐っこさがあり、上に挙げたような雑然たる民俗的実用的機会的庶民音楽のコラージュの一部として納まれば最高である。

(中略)

この作品に必要な自然情景描写、時間の推移、やすらぎや和み、心の暖かさ・情愛、解放感、寂寥感・哀感、鬱屈感、緊迫感・危機感、などなどのいわゆる「劇伴」部分に関しては、民衆的なひびきを採り入れつつ違和感なく「観念化」「モダン化」するという、日本の映画音楽の新しい頁を開く野心的な試みが必要である。(昨今では、時代劇でさえ邦楽器を使わないのが多い)

1人の作曲家の音楽世界に作品を閉ざし塗りこめない、オリジナルでありながら人懐っこい庶民音楽のコラージュ。時代劇でさえ使わない邦楽器の使用――。そんな記述からも、彼がやろうとしていたことが映画音楽史上前例のない壮大な実験だったことが伺えないだろうか。

「創意と工夫」の連続だったレコーディング

では、「音楽表(メモ)・たたき台」を踏まえながら、どんな音楽が作られていったのか。

エピック・ソニーの制作担当・岸健二郎が「こんなものが見つかりました」と「ぽんぽこデモテープ」と書かれたメモを持参してくれた。メモが書かれたのは1993年11月2日ということだった。

ぽんぽこデモテープ(クリックで拡大)

多分、それが最初に作った曲だったと思います。高畑さんの「たたき台」を見て上々颱風のメンバーそれぞれが、サンプルとして好きなシーンの断片的なデモテープを作ったんですね。みんな楽しんでいたと思いますよ。それがイメージアルバムにつながっていきました。

そこには、後藤まさる(パーカッション)、西川郷子(ボーカル)、安田尚哉(ベース)、白崎映美(ボーカル)、渡野辺マント(ドラム)、猪野陽子(キーボード)、紅龍(リーダー・ボーカル・三味線バンジョー)という上々颱風のメンバー7人それぞれが2曲から8曲を書いた計33曲についての簡単な説明が載っていた。そうやって作られたデモテープの中から、高畑勲が曲を選んでいった。

その中には「股旅もの~ガンボ、ニューオルリンズ」「土呂久」など、「イメージアルバム」の収録曲もある。「土呂久」というのは、1984年に原告が勝訴したヒ素公害で知られるようになり、上々颱風も現地でライブを行なったという宮崎県高千穂町の地名である。

『平成狸合戦ぽんぽこ』の「イメージアルバム」のレコーディングは、1994年2月18日から3月11日まで行われた。上々颱風のライブ日やオフを外しても、実質17日と映画音楽としては異例の長期にわたっている。

上々颱風を見続けていたフリーライター、森口秀志が書いた「サウンドトラック」の解説の「レコーディングノート」には、録音スタジオを訪れた7回の様子が綴られている。

それによるとレコーディングに用意された曲は30数曲、その中から「絞りに絞って」12曲が録音された。高畑監督のレコーディングに際しての希望は「ドラマをドラマとして盛り上げるための音楽とは違う。必ずしも映画とシンクロしなくてもいいから自由にやってほしい」だった。

レコーディングスタジオに運び込まれたのはギター、キーボードなどの通常の楽器のほか、和太鼓や様々なパーカッション類、チャルメラ、篠笛、親指ピアノ、大正琴から竹や一斗缶まであり、一斉に演奏されるわけではなく1つ1つの楽器の音を重ねてゆく。

森口は「いったいどんな曲に仕上がってくるのかは、録音がすべて終了するまでわからない」「楽器が一つ重なるたびにその曲の色あいが変わっていく」と書いている。

4日目に「ペルム紀」のレコーディングの際、ガムラン音楽に使われるバンブー・ガムランの音を出すと、キーボードと合わないため、キーを変更した。6日目の「風市場」のレコーディングには長さ3メートルの竹が運び込まれ、“合戦” をイメージして叩いた、というくだりもある。

収録されたのは12曲。使われた楽器は篠笛、ジャンベ、太鼓、シャカシャカ、スルド、アゴゴベル、パンデイエロ、クイーカ、ギロ、ケンガリ、鳥笛、チャスチャス、平太鼓、リボン・クラッシャー、団扇太鼓、韓国ドラ、中国ドラ、木製三味線など、耳慣れない楽器もクレジットされている。

約1か月にわたったレコーディングは「創意と工夫の連続」。すべての楽器を操るのに、上々颱風のメンバーだけでは到底まかないきれない。「レコーディングノート」によると総勢25名、演奏者クレジットは「八草楽団」となった。

岸健二郎は、エピック・ソニーの前にワーナーの洋楽部門でワールドミュージックを担当していた。彼は高畑勲の音楽の知識についてこう語った。

使われているのは、ブラジル音楽や朝鮮音楽で使われる太鼓などで、民族音楽を聴いている人じゃないと分からないと思います。高畑さんは日本の映画界で一番世界の音楽、民族音楽に詳しいでしょう。少なくとも映画監督では他にいません。イメージアルバムはサウンドトラックをより良くするためのモチーフ集めですね。彼の思った通りに仕上がらなかった時は持ち帰ってまた作ってみる。それが一番大変でした。イメージアルバムでは少ないですけど、サントラはもっと和楽器系が入りましたからね。

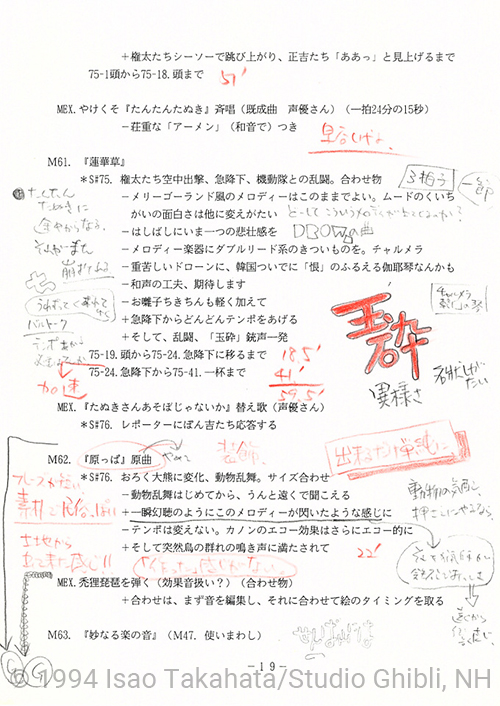

監督・高畑勲の映画音楽の核心

「『平成狸合戦ぽんぽこ』・音楽表、(メモ)」は「たたき台」に始まり、その後「1994. 2. 15改訂」、「1994. 3. 7再訂」、「1994. 3. 15打ち合わせ・決定稿」と大幅に内容が変わってゆく。シーン自体が変わるのだから当然、音楽も更に多様になり、指定もより綿密になってゆく。「決定稿」の枚数は25枚にまで膨らんでいた。「イメージアルバム」と「サウンドトラック」が大きく違うのもそうした変化の表れだ。「イメージアルバム」の中の曲で、途中から削られていったものもある。たとえば「股旅ガンボ」については、「「94.2.15 改訂」の「S#18・街頭実習、出陣」の「失敗狂騒曲」にこんな書き込みがあった。

―このシーン、サンプル19『股旅ガンボ』はもちろんよく合いますが、曲の作りが何から何まで(メロ・味付け)冗談音楽風になっていて、露骨に面白がらせようとしている音楽なので、この作品の基本方針からすれば避けたい。(大真面目にやっていることがそこはかとなく可笑しいとか、もともと別に笑わせるつもりでないものがちょっとした「位置のずれ」=パロディー化で可笑しく感じられる、というようなのがほしい。ちんどん屋の音楽も、本来冗談音楽ではないと思います。型通りの演歌や長唄や鼓の音なども、それに相応しくない「場」で聞けば大いに滑稽です)

特別の場合以外、見る人が可笑しがりはじめた後、その気分を増幅するために音楽を入れる。音楽が先に立って、これは「可笑しいシーンですよ」とか「悲しいシーンですよ」という方向づけをしてはならない、というのを原則にしたいと思います

過剰な方向づけも、わざとらしい作為性も持たせずに音楽としてどこまで表現できるか。そうした追求こそ、高畑勲の映画音楽の核心ではないだろうか。

「音楽表・決定稿」から印象深かったシーンを紹介しておきたい。「サウンドトラック」の13曲目「望郷 阿波―東京―佐渡」についての記述の一部である。

M40. 阿波踊り・東京音頭・佐渡おけさメドレー

*S#49. 小春と玉三郎からS#50. 佐渡へ。合わせ物

―まず阿波踊り。そぞろ歩きのふたりにかすかに、とくに笛以外の三味線、鳴り物おさえて。時々波状に高まる(小鳥の鳴き声のほうが良く聞こえるくらい)

+「玉さまが遠い多摩とやらに…」のあたりから、ヒルヨルヒルヨルと吹いていた笛が哀調を帯びてくる(都節に)

+小春にひたむきに迫られ、ひたと見つめられた玉三郎のショットのなかで笛が東京音頭の断片を吹きはじめ(滑稽化しない。やはり「踊りおどるならチョイト東京音頭ヨイヨイ」のところか)

+鷲が舞うなかで、佐渡おけさの前奏にかわり(田舎節でなく哀愁のある都節の方)

+それを見つめる股旅姿の文太からシーンの終わりまで佐渡おけさが続く(やはり遠くからかすかにひびいてくる)

鈴木の書き込みには「阿波踊り」の秒数やテンポの指定まであった。

「音楽表・決定稿」への鈴木プロデューサーの書き込み(クリックで拡大)

「サウンドトラック」に収められているのは全25曲。パーカッションの後藤まさるが単独で作曲した曲が4曲、ドラムの渡野辺マントが3曲、2人の共作が1曲、キーボードの猪野陽子が5曲、3人の共作が1曲、リーダーの紅龍が2曲、他は宮沢賢治の「星めぐりの唄」やわらべうた「たぬきさん遊ぼじゃないか」「お囃子とおりゃんせ」、元は讃美歌の「たんたんたぬき」、「阿波踊り」「東京音頭」「佐渡おけさ」「花笠音頭」など広く知られている既成曲だ。

劇中には他にも「サウンドトラック」には収録されていない73年の大ヒット曲、小坂明子の「あなた」や、「はないちもんめ」「春よ来い」「あんたがたどこさ」「叱られて」「証城寺のたぬきばやし」「ふるさと」などの童謡や唱歌が流れる。

日本古来の親しまれた歌や狸にちなんだ歌。メンバーは自分たちのオリジナルと別にそうした曲の編曲や演奏もする。アルバムのプロデュースやアレンジには、上々颱風と近しいジャズドラマー古澤良次郎も加わっていた。

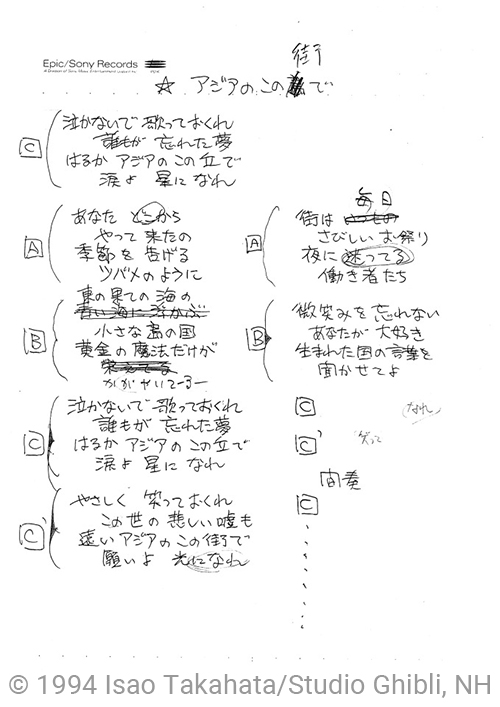

それだけバンドの総力を挙げた映画のエンディングで流れたのが、紅龍作詞・猪野陽子作曲の新曲「アジアのこの街で」ではなく、公開の前年に出ていた「いつでも誰かが」だったのはなぜだろうと思った。

1994年5月6日の鈴木敏夫の「音楽メモ」にこんな記述があった。

- 主題歌候補の曲の素直さ

- サビ部分の歌詞次第か?

- 「いつでも誰かが」の合唱バージョンが捨てがたい

- 紅龍さんの曲で締まらない点が気になる

- 映画の大きさを考えると既成曲であってもアピールは違うんじゃないか?

- 紅龍の第二段階 久石譲を意識したか?

- 80年当時の原点回帰? 時代にそぐわない

- 紅龍 楽曲の悩み→一年くらいかかるのか?

- 主題歌、30曲くらい作ったか。しかしメンバーの皆が気に入るには猪野の曲を待つしかなかった

- 看板曲は「自分の気に入る曲をやりたい」と紅龍

- 詞が明日出来上がって来る

- 上々颱風がかかわって出来た最大のエネルギーを費やしている

- 皆が意欲を燃やせる新曲

「音楽表・決定稿」には「サウンドトラック」のトラックダウン、つまりレコーディングの最後の音の調整の予定日が5月19,20,21,22日と書かれていた。鈴木敏夫のメモはその2週間前だ。その時点でまだ詞が出来上がっていなかったことになる。

上々颱風の所属事務所「ゆうげい社」の代表取締役、飯田俊はこの時のことをこう語った。

こちらにはもちろん新曲を使ってほしいというのはあったわけです。4回かな、作って持っていきましたけど、その都度、高畑さんが違うと。詞を書いていた紅龍も、狸というところにこだわっていましたからね。そこから離れられなくなった。僕のところに相談に来たので「狸にこだわらないで書いてみたら」と言ったら、アジア、東南アジアを回った時に思ったことを書いてきた。それが「アジアのこの街で」です。でもまとまらなかった。高畑さんもギリギリまで待ってくれたんですが、やっぱりあっち(「いつでも誰かが」)が好きですと。折角の新曲だから鈴木さんが何とかしたいと悩んでくれて、映画の宣伝には「アジアのこの街で」を使うから本編は「いつでも誰かが」で行かしてほしい、ということで、「どうぞ」となったんです。色々大変なこともありましたけど、ああいう監督さんと一緒に仕事が出来たのは貴重な機会でした。バンドのメンバーもそれぞれ新しい可能性を手にしたと思いますし、やって良かったと思います。

日本の音楽シーンでは “バンド” がボーカリスト中心に語られると言っても過言ではないだろう。一方で「八草楽団」としての作業が、バンドという形にとらわれずにメンバー個々の演奏者・作曲家としての力量を発揮する機会になったであろうことは容易に想像できる。

鈴木敏夫は「マントさんや後藤さんは楽しかったと思いますよ。マントさんにはその後も『ギブリーズ2』で曲をお願いしましたからね」と語った。

『平成狸合戦ぽんぽこ』は、第49回(1994年)の「毎日映画コンクール」でアニメーション映画賞を受賞している。飯田俊は「音楽部門では1票差の2位だったと聞いてます」と残念がった。

「権太」「正吉」の青春と闘争

『平成狸合戦ぽんぽこ』の試写のとき、鈴木敏夫の隣で見ていた宮﨑駿は、ずっと泣きっぱなしであったという。

鈴木:『ぽんぽこ』に登場する狸たちは、東映動画で働いていた時の宮さん・高畑さんの仲間たちをモデルにしているんです。宮さんは権太で、高畑さんは正吉。当事者たちは、誰が誰だか分かるような作りになっているんです。宮さんが泣いたのは、東映動画で組合運動をやっていた自分たちの青春のことだと思ったからでしょうね。それなのに試写会が終わってから「この映画は面白くない」と怒りだすんですから、複雑ですよ。あの映画は、高畑さんによる団塊の世代批判でもあるんです。それが根底にあっての物語なんですよ。

田家:全共闘批判。

鈴木:そうです! 要するに「壊すだけで何が生まれるんだ」っていう批判。何らかのビジョンがあってそこに向かうべきだろうと、これですよね。

『平成狸合戦ぽんぽこ』がドキュメンタリーとしてリアルだったのは、開発を阻止しようと立ち上がった狸の描き方が、1960年代末期から70年代にかけての学生運動や市民運動と重なり合ったことが大きいのではないだろうか。

1つの目的に立ち向かう運動をめぐる方針の違い。直情的な権太が全共闘で、穏健な正吉が市民運動を象徴していると考えていいのだと思う。全国の大学だけでなく高校でも繰り広げられた学園闘争が、学生側の玉砕で終わってしまったことを記憶している人も多いはずだ。「化け学」という武器を使い果たし敗れ去った狸たちの末路は、高畑勲と宮﨑駿だけでない「敗れざるをえなかった人間」たちの姿でもあるのだろう。2人の間で、権太と正吉が交わしたような議論が実際にあったのかもしれない。あの頃のことは宮﨑駿にとって誰にも触れさせたくない「聖域」のような記憶だったのではないだろうか。

鈴木敏夫の「音楽表・決定稿」は、例によって大小の書き込みで埋め尽くされている。全25枚の中で最も大きな文字で書かれているのが、権太が機動隊と乱闘するS#75の「玉砕」という言葉だった。

付け加えると、当初は「玉砕」から「宝船」の間に、公開が間に合わないという事情で鈴木がやむをえずカットしたシーンがあった。その場面は、書籍化された脚本『平成狸合戦ぽんぽこ』に「77・南無八幡たら南無阿弥陀(削除シーン)」と注釈つきで残っている。

それは、満身創痍で戻りながら更に最後の決戦を呼びかける権太と、殺生を戒める禿狸が大数珠で綱引きを始めるという場面だった。

権太が唱えるのが「南無八幡大菩薩」で、禿狸が「南無阿弥陀仏」。始まった時のまなじりを決した真剣さが途中からお祭りのような陽気さに変わり、最後は数珠が切れるというあっけない幕切れを迎える。

それは「人間か狸か」「開発か死か」という、それまでの対立がどこかへ行ってしまったような、狸ならではのユーモラスな「人の良さ」を感じさせる脚本だった。鈴木はそのシーンがカットされたことで「テーマがむき出しになった」と高畑勲に言われ続けたと、『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』に書いている。

彼は、『平成狸合戦ぽんぽこ』における高畑勲の「日本へのこだわり」について、最後にこう語った。

鈴木:言葉はきついかもしれませんが、西洋かぶれ世代の反省があると思います。テレビでやってきたアニメーションって、『ハイジ』も『赤毛のアン』も『母をたずねて三千里』も、みんな海外の作品でしょう。高畑さんは、どうして日本を舞台に作れないのか、ずっと悩んでいたはずです。それまでの彼の映画は、「西洋音楽でどうやって日本を表現するか」だったと思う。それとは逆に、「古い日本を使って西洋化された新しい日本を浮き彫りにする」というやり方もありますよね。

『平成狸合戦ぽんぽこ』は1994年7月、ディズニーの『ライオンキング』と時期を同じくして公開された。メディアが「狸対ライオン」と話題にした「動物アニメ対決」は、配給収入26億5000万対20億円で「狸」に軍配が上がった。

インタビューでそのことを訊かれた高畑勲は、「動物を擬人化した寓話を僕は作るつもりはない。動物に対しての敬意を失いたくないんです」という発言を残している。

もしライオンを「肉食西洋文化」における「百獣の王」だとするなら、狸は「アジア的雑食文化」そのものと言ってよさそうだ。

狸がライオンに勝った。それは痛快な結末だった。

今回登場した楽曲のプレイリストはこちら