それぞれの『失われた時を求めて』第3巻『花咲く乙女たちのかげにⅠ』(講師:石橋正孝 司会:坂本浩也)

講師:石橋正孝、司会:坂本浩也

2018年2月17日、立教大学池袋キャンパスにて

テキスト:『失われた時を求めて』第3巻「花咲く乙女たちのかげに」岩波文庫、2011年

大衆文学の専門家がプルーストを読む

岩波文庫・吉川訳プルーストの特徴のひとつは、厳密な考証に基づいて、数多くの貴重な図版を掲載しているところにあります。そのほとんどが、訳者の膨大な調査の蓄積によってもたらされたものですが、なかには、ほかの研究者が提供した興味深い図版もあります。

第3巻『花咲く乙女たちのかげに Ⅰ』の訳者あとがきには、作中で言及される児童文学の挿絵「リリ嬢の温室花壇」の提供者として、ジュール・ヴェルヌの専門家・石橋正孝さんの名前があがっています。そこで第3回は、大衆文学にかぎらず古今東西の小説にも詳しい石橋さんを講師にお招きし、プルーストと大衆・複製の関係について考察しました。

今回は特別に、セミナーのチラシに掲載した事前インタビューを部分的に再録したうえで、当日の内容を紹介します。ただし、忠実な文字起こしではなく、ときに大胆に要約・省略・補足・再構成したものであることを、おことわりしておきます。引用はすべて吉川一義訳、岩波文庫。丸囲み数字が巻、アラビア数字がページを指します。

(構成:坂本浩也)

プルーストとの出会い

坂本 はじめて読む参加者のために、石橋さん自身の初読時の印象と、その後のプルーストとのつきあいかたを教えていただけますか。

石橋 高校の図書室の、入り口からすぐの棚にあった銀色の筑摩書房版プルースト全集、あの装幀の角が硬くて重い本をカバンに入れて持ち歩いていました。ただし、第1巻と第2巻を繰り返し借りては、そのなかをぐるぐるとさまように留まり、第3巻以降には進めませんでした。大学進学後、ちくま文庫に入った新訳も出るたびに買いましたが、「ゲルマントのほう」にたどり着いたところで息切れ。結局、全巻を「読了」したのは、それから10年以上も経って、6年に及んだフランス留学から帰国後、近所のフィットネスクラブに通いながら、フランス語の朗読CDを通して、でした。かれこれ20年以上かけたことになります……。

坂本 朗読CDを活用したのは、東大駒場時代の指導教官だった工藤庸子先生との共通点ですね(第2回レポートを参照)。

石橋 初読時の印象は、内容も形式(何より「長さ」!)も何から何までなじみのない未知の世界に関わっており、その感触を、井上訳のあの異形の日本語が伝えていたせいで、そのまま丸ごと受け止めるしかないにもかかわらず、居心地そのものはけっして悪くはなかった。プルーストとこれほどまでに持続的に、しかし緩やかにつきあうことになったのは、最初からその世界に迷いこんで出られなくなったからでしょう。

坂本 石橋さんの研究対象は大衆文学にとどまりません。主著『〈驚異の旅〉または出版をめぐる冒険ーージュール・ヴェルヌとピエール゠ジュール・エッツェル』は、荒俣宏氏に絶賛され、鹿島茂氏からはヴェルヌ研究の「鬼」と呼ばれています。さらに「なぜシャーロック・ホームズは『永遠』なのかーーコンテンツツーリズム論序説」により、第61回群像新人評論賞を受賞。そのいっぽうで、大西巨人論を発表し、ヌーヴォー・ロマンを論じ、学生時代は小説を書いて銀杏並木文学賞を受賞してもいる。幅広く小説の歴史に親しんでいる石橋さんの目から見て、プルーストはどのような存在でしょうか。

石橋 プルースト以後のあらゆる文学にとって、ふだんはことさら存在を意識することがなくても、実際にはつねにそこにある背景、とでも言ったらよいでしょうか。狂気と境を接するほど明晰に論理的、かつ繊細に具体的であり、文学を意識的に思考しようと思えば、かならず参照せざるをえないし、いかなる対象を選ぼうとも、そこで論じようと思う問題が見出される一種の場なのだと思います。個別の作家としてのプルーストから直接に影響を受けた作家ではなく、むしろほとんど読んでいないと思われる作家にこそ、プルースト的なものを感じてしまうのは、それゆえなのではないでしょうか。例えば、日本のプルーストは誰なのかといえば、それは『神聖喜劇』の大西巨人なのだと個人的には確信しています。

坂本 第3巻の読者のために、具体的に注目してみてほしいポイント、読みどころを教えてください。

石橋 細部につまずいて(?)道に迷いがちな(そしてそれが楽しい)『失われた時を求めて』ですが、実は、かっちりしたブロックが連なる構成の妙が、とりわけ何度か再読するうちに(記憶の助けで)浮かびあがってくるという音楽的な側面があって、第3巻は、それが初読時であっても比較的わかりやすく、ノルポワのパートとベルゴットのパートの対比や、後者を律儀に締めくくる落ちによって、深刻なテーマに「笑い」がもたらされています。こうした対比は、細部にいたるまで張りめぐらされていますが、抽象的とも思える芸術論にも印刷技術等への目配りがあるのが興味深く、証券と分冊刊行の挿絵版、娼家と図版入り絵画史の共通点への指摘は、まるで吉川訳の豊富な図版をあらかじめ正当化しているかのようです。

アスパラガスと性

坂本 高校時代から井上究一郎訳に魅了されていた石橋さんですら、長いあいだ「ゲルマントの壁」に阻まれていたと知って、ほっとしたかたもいると思います。プルースト自身、「美しい書物においては、あらゆる誤読が美しい」といっているわけですが、前巻まで、つまり第1篇「スワン家のほうへ」のなかで印象に残った場面や、ユニークな「誤読」の経験があれば、教えてください。

石橋 『花咲く乙女たちのかげに』までは高校時代から本当になんども読んでいて、そのころの自分にとって切実な問題に目がいくわけです。岩波文庫の第1巻からは、性に関わるエピソードが3つあがります。まずアスパラガスと溲瓶(しびん)の話。

私がうっとりしたのは、[厨房のテーブルで]アスパラガスを目のあたりにしたときである。それはウルトラマリンとピンクに染まり、穂は、丹念に細かいタッチの薄紫と紺碧で描かれ、気づかないうちに色がぼかされて根元にいたるのだがーー根元はまだ植わっていたときの土で汚れているーー、それはひとえにこの世のものとは思えない虹色の輝きの効果である。私には、天上を想わせるこの微妙な色合いに、じつに魅力的な女たちが隠れているような気がした。ふざけて野菜に変身しているが、食べて歯ごたえのある身に変装したところに、曙の色合いが生まれ、最初の虹が素描され、青い夜は消滅し、その貴重なエッセンスが垣間みえる。夕食にそれを食べたあともなおそのエッセンスが認められたのは、それが一晩じゅう、シェイクスピアの夢幻劇のように詩的かつ下品ないたずらをして、私の溲瓶を香水瓶に変えてしまうときである。(①269)

石橋 これは、ただおしっこの香りがよくなるだけですか? 最初読んだとき、夢精かなと思ったのですが……、完全な「誤読」ですか?

坂本 はじめて聞く「美しい誤読」だと思います(会場笑)。じつはちょうど最近、アスパラガスを食べておしっこが香るかどうかが、じつは遺伝子で決まっているという記事を見かけました。

石橋 そもそも当時、溲瓶をしらないので、たぶん比喩として読んだのです。

坂本 でもアスパラガスがエロティックな女性の身体と重ね合わされているのは確かですね。

石橋 ふたつめは自涜の話。それまで読んだ文学には出てこなかったので、びっくりしました。

それはコンブレーの家のてっぺんの、アイリスの香るトイレに入り、なかば開いたガラス窓の真ん中に天守閣の塔だけが見えていたときのことで、私としては、探検を企てる旅人や、絶望のあまり自殺する人のような悲壮なためらいを胸に、気が遠くなりつつ、わが身のなかで未知の、死にいたるかと思える道をかきわけるようにたどり、とうとうカタツムリの這った跡のような一筋の天然の跡を、そばに垂れ下がってきたカシスの葉につけたのである。(①342)

石橋 そして有名なヴァントゥイユ嬢のサディスムの場面も、なにが起こっているのか、ちっともわからなくて……(①349-354)。でも第2巻の「スワンの恋」は本当に好きで、大学時代、たぶん原文の朗読もカセットで聞いています。じつは、スワンが招待されていない夜会に行く知り合いにオデットへの伝言を託すエピソードを何十ページも読んだ記憶があるのですが、現実にはすごくあっさりしている(②278)。プルーストって、読んでいるあいだも大事ですが、読んだあとの記憶を生きなおすことも大事で、じつはその過程でエピソードを自分でつくってしまう。今回確認すると、素材は「コンブレー」の最初、おやすみのキスの場面に比喩として出ている話でした(①80-82)。これが記憶のなかで、スワンの恋のエピソードに移動したわけです。『失われた時を求めて』という長すぎる小説は、「読む行為」と「それを記憶で生きなおす行為」がつねに同時進行して、後者が前者を圧倒する。だから、他者の記憶について読んでいるはずなのに、自分の記憶の体験になる。

坂本 プルーストを読むことは、自分を読むことでもある。ひいては自分を読むことで、他者を読むこともできるのかもしれません。

石橋 「スワンの恋」って変ですよね。いくら詳しい話をきいたとしても、音楽や夢の話があそこまでわかるはずがない。語り手は自分のこと以上に、そして本人以上にスワンのことがわかっている。プルーストにとっては他人のほうがわかりやすい。そして、いちど「スワンの恋」が受け入れられると、なにを書いてもかまわなくなる。

『ミハイル・ストロゴフ』の記憶

石橋 コンブレーの庭での読書の場面に、こんな比喩があります。

自分の外にある対象を見つめるとき、それを見ているという意識が私と対象のあいだに残り、それが対象に薄い精神の縁飾りをかぶせるため、けっして対象の素材にじかに触れることができない。その素材は、いわば触れる前に蒸発してしまうのだ。灼熱した物体を湿った対象に近づけると、その手前にかならず気化ゾーンが生じ、対象の湿り気そのものに触れることができないのと同じである。(①194)

石橋 なぜか、これが第2巻にあると記憶していたのですが、ヴェルヌ研究者ならもっと早く意識しておくべき比喩でした。第2巻では、スワンの娘ジルベルトに対する「私」の恋が、スワンのオデットに対する恋を反復するように描かれるわけですが、ジルベルトがシャンゼリゼ公園に遊びにこられない理由のひとつに、ヴェルヌ原作の舞台『ミハイル・ストロゴフ』を観に行くことがあげられています。

あすは無理だわ。あたし、来られないの! 大事なおやつの会があるの。あさってもダメだわ。お友だちの家に行って、テオドシウス王が到着するのを窓から見るんですもの。きっとすばらしいわ。そのつぎの日も『ミハイル・ストロゴフ』を観に行かなきゃならないし、そのあとは、すぐに降誕祭と新年のお休みでしょ。(②477)

石橋 さきほど引用した「対象にじかに触れることができない」というのは、この芝居の原作小説のなかに、いわばトリックとして使われている科学知識を思わせます。『ミハイル・ストロゴフ』の主人公はロシア皇帝の密使。旅の途中、お母さんが敵に拷問されているところで自分も捕まり、灼熱した刀で視力を奪われそうになる場面があります。でもお母さんを見て、涙をながしていたので、熱にふれなかったというトリックの種明かしが、このプルーストの比喩からは思い浮かびます。

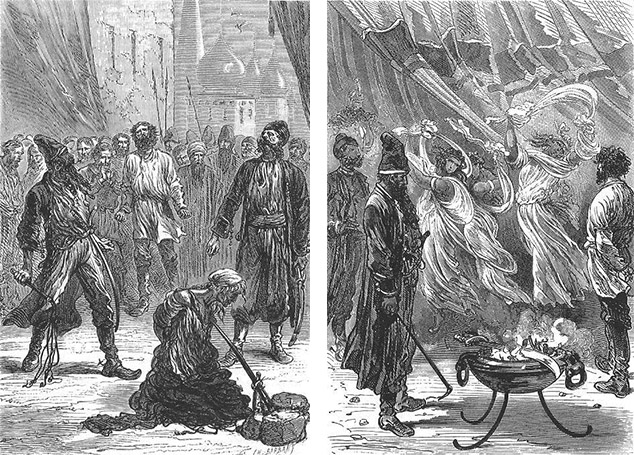

エッツェル版『ミハイル・ストロゴフ』挿絵(ジュール・フェラー)

左:拷問される母を前にした主人公

右:スパイとして失明の刑を受ける直前の主人公

左:拷問される母を前にした主人公

右:スパイとして失明の刑を受ける直前の主人公

小説の作中人物とは? コタールとベルゴット

坂本 第3巻の内容に関して、事前に参加者から寄せられた質問のひとつめを。「スワンの恋」では、どちらかといえば「おバカキャラ」だったドクター・コタールが、3巻でガラリと変わった。このような登場人物の劇的な変化は、物語のなかでどのような効果を持つのでしょう?

石橋 スワンもそうですね。プルーストの人物像は、それ自体が比喩(イメージ)で、他者だけでなく、本人もそれによってその人を理解しているようなところがある。しかも、このイメージは出来あいのイメージの組み合わせで、しばしばディケンズを思わせます。現実には、人間は少しずつ変化するため、変化に気づかない。でも小説では、いってみれば時間の早回しがおこなわれる。これはコンブレーの読書の場面で語られていますね。

本を読む午後には、ふつう生涯をかけても経験のできないほどの劇的事件に遭遇できる[中略]。夢中で本のページを繰るあいだ、それと呼応してわれわれの呼吸が速くなり、まなざしの注視度が高まる[中略]。こうしてわれわれの心のなかに、一時間にわたり、考えられるかぎりのありとあらゆる幸福や不幸が押し寄せるのだが、そのいくつかでも人生で経験するには何年もかかり、なかでもじつに強烈な幸福や不幸などは、実人生ではあまりにもゆっくり生起するために気づかれず、われわれには決して露わにならないしろものなのである。(①196-197)

石橋 プルーストの人物描写は、出来あいのイメージでひとを理解することへの批判になっています。「サント゠ブーヴに反論する」のなかには、感覚と印象を出来あいのイメージで理解することを批判する文脈で「氷を打ち砕く」という比喩が使われていますが、ちなみにこれはヴェルヌ的な比喩です。ただし、プルーストの場合、エリート主義的な大衆批判ではなく、俗悪なものを楽しむところがある。楽しめないと破壊はできない。大衆批判をするひとこそが大衆になってしまうという罠に陥らないのがプルーストです。

坂本 ディケンズと重なるけれど、単純にカリカチュアとしてちゃかされるだけではないということでしょうか。いま話題になったサント゠ブーヴ批判に関連した質問も届いています。第3巻の訳注102(③115)に記されている「作家はその書物を通じてのみ知りうる」というプルーストの主張についてもう少し知りたい、と。これは、社交の場にあらわれる作家の姿(社交的な自我)と、作品を創造する作家のヴィジョン(真の自我)のギャップという話ですが、第3巻では、むしろ、読者として思い描いていた作家像と、現実に出会った作家の外見とのギャップが描かれています。

石橋 プルーストはつねになんらかのイメージを介してしか現実に到達できないと考えている。作家でもおなじで、主人公は、愛読しているベルゴットのことを、「もの憂げな老人」だと勝手に思いこんでいる。スワン夫人のサロンに本物のベルゴットが登場するシーンは傑作ですよね。

[スワン夫人から告げられた]ベルゴットという名前は、まるで自分にむけてピストルが発射された音のように私を飛びあがらせたが、それでも本能的に冷静を保とうとして挨拶をした。その私の目の前で、一発の銃声とともに煙のなかからハトが飛び立ち、その後にあらわれたフロックコートをきた無傷の手品師もかくあらんという姿で挨拶を返してきたのは、若くて粗野な、背が低くがっしりした近眼の男で、カタツムリの殻の形をした赤い鼻と黒いヤギ髭をたくわえている。私は、死ぬほど悲しかった。というのも、もの憂げな老人の姿が跡形もなく消滅しただけでなく、壮大な作品の美しさも同時に灰燼に帰したからである。(③266)。

石橋 このカタツムリの殻の形の鼻とヤギ髭は、やたらと繰り返される(笑)。

女優ラ・ベルマの「アウラ」

坂本 女優ラ・ベルマについても、イメージと現実のギャップがありますね。すごく期待して『フェードル』の舞台を見に行ったけれど、どこがすばらしいのかわからない。この場面に「アウラ」という言葉が使われているのを見て、ベンヤミンの「複製技術の時代における芸術作品」を思い浮かべたかたから質問が届いたのですが、問題になっているのは衝撃的な出来事を察知した大衆の昂奮です。

ようやく私の心に称賛の念が湧きおこった。観客の熱狂的な喝采に触発されたのである。[中略]このように観客の熱狂が湧きおこったときが、ラ・ベルマがいちばんみごとな成果を示したときだったのである。ある種の卓越した現実は、そのまわりに大衆の反応をひきおこす光を放射するものらしい。[中略]大衆の昂奮は大事件をとりまき数百キロ先からも見える「アウラ」を感知[することによって生じる]。(③63)

坂本 『フェードル』鑑賞の場面で描かれているのは、「オリジナル」の現実をじかに、無媒介に把握できるかどうかという問題ではないかと思います。まさに複製技術と切り離せない大衆文化の専門家である石橋さんは、この場面をどのように読まれましたか?

石橋 人が「アウラ」といいはじめたのは、複製技術が登場してからで、複製技術を介さなければアウラはないという逆説がある。複製技術は「ニセモノ」、しかし「ニセモノ」が登場してはじめて「ホンモノ=アウラ」が意識される。つまり「ホンモノ」には「ニセモノ」を通じてしか到達できない。おもしろいのは、プルーストの場合、ニセモノ批判が、スノビズムの問題と重なることです。でも、スノビズムを批判する人のスノビズム、たんなる批判は意味がない。ニセモノでもそれを楽しむことがないと、つくりかえることもできないからです。ラ・ベルマの挿話は、「大衆=スノッブ=ニセモノ」にこそホンモノが理解できるという考え、つまり典型的なエリート批判になりうるのですが、プルーストはそこに安住しない。安住したらそれもスノビズムになる。大衆批判にもエリート批判にも陥らずに「ニセモノ」を楽しむことこそ、真の因襲批判です。

坂本 大衆批判、スノビズム批判のキーワードは、もしかしたら「複製」というより「模倣」かもしれませんね。劇場で隣のひとが拍手しているから拍手する観客。貴族のまねをすることでおなじ地位にのぼった錯覚をもちたがるスノッブ。そうした模倣の批判をするために、模倣そのものを模倣する、というのがプルーストのやりかたかもしれません。

複製技術の時代の作家プルースト

坂本 石橋さんは、ヴェルヌという印刷技術・挿絵と切り離せない作家を研究しているわけですが、岩波文庫の吉川訳には、きわめて多くの図版が入っています。ここで思い出すのは、プルーストが、ラスキンの翻訳に大量の訳注をつけた際に、それを読者のための「即興の記憶」だと呼んだことです。ラスキンを一冊しか読まない読者のために、他の著作にかんする情報を注で提示する、と。吉川訳の図版は、読者のための即興の視覚的記憶と呼ぶことができる気がします。

石橋 吉川先生の訳の最大の発見は、やはりプルーストがどんな本を見ているかを明らかにしているところだと思います。

坂本 プルーストも教会や美術館のオリジナルではなく複製(書物)で見ていることが多い。

石橋 しかもプルースト自身が複製に言及していますよね。ニセモノをどう楽しむか、どういうニセモノを楽しむことができるのかを、プルーストは教えてくれる。個人的に、やはり楽しいのは、プルーストがヴェルヌの挿絵にもなっている場面からイメージを借りているときですね。すでにあげた『ミハイル・ストロゴフ』や、極地に広がる「自由の海[不凍海]」のイメージ(『ハテラス船長の航海と冒険』、『海底二万里』)だけでなく、「コンブレー」に出てくる大渦巻(メールストローム)のイメージ(①302)、フィヨルドを見に行くゲルマント公爵夫人と『海底二万里』のつながり(⑦291-292)など、意外に見つかります。

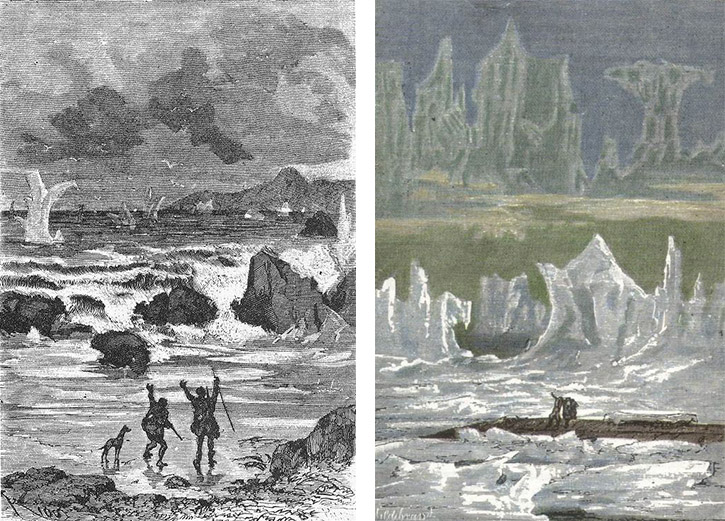

左:『ハテラス船長の航海と冒険』挿絵(エドゥアール・リュー)。北極の不凍海に到達した主人公たち

右:『海底二万里』挿絵(アルフォンス・ド・ヌヴィル)。不凍海を取り囲む氷山に阻まれる潜水艦ナウティルス号

右:『海底二万里』挿絵(アルフォンス・ド・ヌヴィル)。不凍海を取り囲む氷山に阻まれる潜水艦ナウティルス号

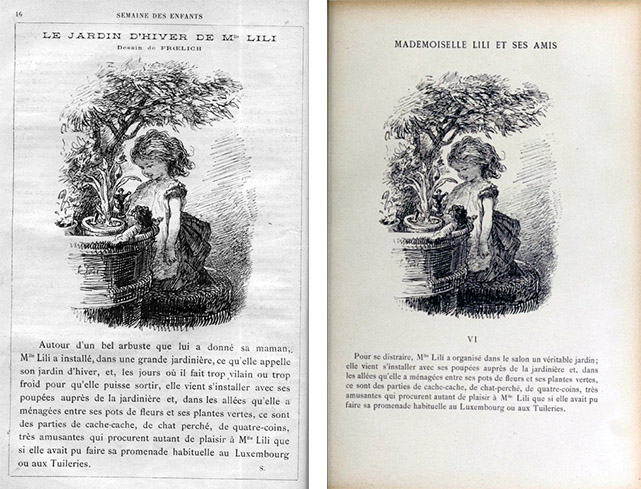

挿絵「リリ嬢の温室花壇」の発見

石橋 でも本当のことをいうと、プルーストがいちばんヴェルヌにニアミスしているのは、直接あげているところよりも、『リリ嬢』の挿絵に言及しているところかもしれません。ヴェルヌの編集者にエッツェルという人がいて、彼はスタールという筆名で児童文学を書いていました。スタールの書いた『リリ嬢』のシリーズは大判の絵本(アルバム)です。フルーリックという挿絵画家がおそらくペンで描いたものを写真製版している。プルーストは、ある挿絵と「温室花壇」というキャプションの組み合わせに魅了され、子供時代の思い出として、小説のなかでとても肯定的に用いています。これはエッツェルが後世から受けた最大のオマージュなのですが、吉川先生の訳が出るまで、どこにあるのかほとんど誰も知らなかった。

坂本 発見の経緯を教えていただけますか?

石橋 「温室花壇」を描いた挿絵がアルバムには見つからなかったので、ヴェルヌやスタールが寄稿していた『教育娯楽雑誌』にあるのではと推測し、ヴェルヌ研究の私市保彦先生に日本で作られた総目次を調べていただいたら、1902年新年号に載っているようだ、と。でも雑誌自体が見つからない。そこで、世界的なヴェルヌ研究者フォルカー・デースにメールすると、彼は持っていました。あとでわかったことですが、絵そのものは1903年に『リリ嬢のお友達』に再録されています。ただし、そこには「温室花壇」という表現はなくて、雑誌掲載時にのみ、一見そぐわないこの表現がつかわれているため、今まで見過ごされていたわけですね。つまり、「温室花壇」のイメージは挿絵そのものにはない。でもプルーストは、ミニチュアの花壇が温室を複製し模倣する点に面白みを見出したのかもしれない。

左:『教育娯楽雑誌』1902年新年号に掲載されたフルーリックの挿絵と説明文

右:『リリ嬢のお友達』(1903年)に再録された同じ挿絵

右:『リリ嬢のお友達』(1903年)に再録された同じ挿絵

坂本 ここで小説の文脈を想い出しておきましょう。「私」がジルベルトに恋していた頃のスワン家のアパルトマンでは、通行人が外からガラス張りの温室花壇を見ることができた。温室花壇は時代の象徴でもあり、住人の植物に対する情熱のあらわれでもある。その温室の描写から少しずつ、本物の温室よりももっと温室らしいものとして、本の挿絵のなかの温室花壇へと描写がクローズアップしていきます。

アパルトマンが歩道からそう高いところになければどの通りでも通行人がふつうに目にすることのできた「温室花壇」も、いまではP゠J・スタールのお年玉用本のグラビア製版の版画でしかお目にかかれない。[中略]当時の大邸宅に見られたこの温室花壇は、正月の早朝にランプの灯りのもとに置かれた[中略]持ち運びのできる小さな温室を拡大したものに思えた。こちらはいっしょに置いてある新年の贈りもののなかでもっとも立派で、これからこの植物を育てることができるかと思うと緑を欠く冬の慰めになるのだ。この小さいけれど本物の温室よりはるかに温室花壇とそっくりだったのは、その小さな温室のすぐそばに見出せる、新年のもうひとつの贈りものたる美しい本のなかに描かれた小さな温室である。子供たちへの贈りものではなく本のヒロインであるリリ嬢に与えられたその温室にすっかり魅了された子供たちは、いまや老人といわれる年齢になっても、あの幸福な時代には冬が一番いい季節だったと思うのである。(③359-361)

石橋 「リリ嬢の温室花壇」の挿絵の意味は、まず、ホンモノの温室のミニチュア版で、それをさらに比喩化してイメージ化していること。それから、スワン夫人の部屋の花々や灯りの人工性、ニセモノ性の魅力とつながっていること。外とは関係なく、室内で人工的に植物の生命を維持すること。これはプルーストが書物のなかに過去を永続化させようとしたことと重なってくると思います。第2巻の末尾では、ブーローニュの森を訪れた語り手が、過去が残っていないことを嘆きますが、この第3巻の末尾では、幸福な回想が描かれている。温室花壇によって、ある種の転調が起きている気がします。でも、じつはいちばん感心しているのは、プルーストが印刷の種類を「グラビア製版の版画(エリオグラヴュール)」と特定していることです。

坂本 だんだん話がマニアックになってきましたが、これも研究者の業でしょうか(笑)。「リリ嬢の温室花壇」は、ただのめずらしい図版ではなく、プルーストの記憶の作用と重なる図版であり、巨大で細密な人工の庭園ともいえるプルーストの小説そのもののメタファーとしても読めるのかもしれませんね。

* * *

(後記)「ヴェルヌ研究の鬼」と呼ばれるだけあって、さまざまな挿絵図版を紹介・解説しながら、「ニセモノ」の楽しみかたを語っていただきました。なお、シンクロニシティというべきか、石橋さんの調査と並行して、フランスでも児童文学の専門家が「リリ嬢の温室花壇」を探し求め、発見したという報告が、吉川訳第3巻とほぼ同時に刊行されたBulletin d’informations proustiennes誌の41号に掲載されています。第4回は、海辺の避暑地バルベックに現れる「花咲く乙女たち」の一団をめぐって、『プルースト的冒険 偶然・反復・倒錯』の著者、湯沢英彦さんのお話をうかがいます。

講師:石橋正孝(いしばし・まさたか)

立教大学観光学部准教授。東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学、パリ第8大学博士課程修了。著書に、『〈驚異の旅〉または出版をめぐる冒険——ジュール・ヴェルヌとピエール゠ジュール・エッツェル』(左右社、2013年)、『大西巨人 闘争する秘密』(左右社、2010年)、訳書に、『ジュール・ヴェルヌ〈驚異の旅〉コレクション II 地球から月へ 月を回って 上も下もなく』(インスクリプト、2017年、第23回日仏翻訳文学賞)など。

司会・レポート:坂本浩也(さかもと・ひろや)

立教大学教授。著書に『プルーストの黙示録——『失われた時を求めて』と第一次世界大戦』(慶應義塾大学出版会、2015年)、訳書に、ピエール・ブルデュー『男性支配』(坂本さやかとの共訳、藤原書店、2017年)など。ツイッター「新訳でプルーストを読破する」を更新中。

立教大学教授。著書に『プルーストの黙示録——『失われた時を求めて』と第一次世界大戦』(慶應義塾大学出版会、2015年)、訳書に、ピエール・ブルデュー『男性支配』(坂本さやかとの共訳、藤原書店、2017年)など。ツイッター「新訳でプルーストを読破する」を更新中。

.jpg)