それぞれの『失われた時を求めて』第6巻『ゲルマントのほう Ⅱ』(講師:阿部公彦、司会:坂本浩也)

2018年8月25日、立教大学池袋キャンパスにて

テキスト:『失われた時を求めて』第6巻「ゲルマントのほう Ⅱ」岩波文庫、2013年

英文学者・文芸批評家の語るプルースト

プルーストの専門家以外のかたを積極的にお招きし、『失われた時を求めて』の新しい楽しみかたを探ること。プルーストのいう「美しい誤読」を推奨すること。これがセミナーの狙いのひとつですが、企画当初からゲスト候補として思い浮かべたかたが、ついに登壇! 英文学者で文芸批評でも活躍する阿部公彦さんです。

吉川訳第1巻をとりあげた書評「プルーストの投球術」は衝撃的でした。アカデミックなプルースト研究者には思いつきそうもない柔軟かつ軽妙な言葉づかいで作品の本質をつく指摘の数々にワクワクさせられました。そんな講師のお話は、期待通り、とても新鮮で、しなやかで、深くて、刺激的でした。

奇遇にも、セミナー開催当日に発売された雑誌『クロワッサン』には、「プルースト入門」と銘打つ対談シリーズ第1回が掲載され、阿部さんが島田雅彦さんと語り合っていました。なお第2回には小山田浩子さんと坂本浩也が、第3回には中条省平さんのお相手として、セミナー第8回のゲスト、野崎歓さんが登場しています。

いつもどおり、このイベントレポートは、当日の忠実な文字起こしではなく、読みやすさを考慮しながら、大胆に要約・省略・補足・再構成したものです。しかも今回は、記録媒体に欠落があったため、メモと記憶で補ったことをおことわりしておきます。引用はすべて吉川一義訳、岩波文庫。丸囲み数字が巻、アラビア数字がページを指します。

(構成:坂本浩也)

「注意散漫」の時代

坂本 阿部先生にとって、一言でいうとプルーストとはどんな存在ですか?

阿部 こないだ『クロワッサン』で島田雅彦さんと対談をして、そのとき思わず出た言葉なのですが、『失われた時を求めて』というのは、昔よく見かけた「つぶつぶオレンジジュース」みたいなものだと思います。たくさんつぶつぶが入っているけれど、ぜんぶかまないですよね。プルーストもそれくらいの気分で読んだらいい。それでいいように書いてある。面白がれたところを面白がるくらいの気分で読むと、すごい出会いがある。

坂本 ちょうど今日[2018年8月25日]発売された最新号に載っている対談ですね。そこで阿部先生は興味深いキーワードをいくつもあげています。祈り、退屈、注意散漫、脱線の文学などですが、ひとつ選ぶとしたら?

阿部 ぜひお話ししたいのは、注意散漫問題。意外と奥が深くて、プルーストのよくわからない味わいを示すのにちょうどいい話題です。ほかにも、「病は人なり」という言葉があって、プルーストの場合は鼻、アレルギー体質。あとで病とのつきあいかたを考えたいと思います。まず、注意散漫のほう。マネの《温室にて》という絵をとりあげて、「この時代に注意散漫がはじまった」といったひとがいます(ジョナサン・クレーリー『知覚の宙吊り――注意、スペクタクル、近代文化』)。この絵の女性は、自分で自分の視線をコントロールしていません。ほかにも、「この時代に相手を見返さない視線が絵に描かれるようになった」というひともいる(ヴァルター・ベンヤミン)。また、「当時、人間のコントロールしきれない内面を小説家が書くようになった」と言うひともいます。それがモダニズム文学で、イギリスでは、ヴァージニア・ウルフとかジェイムズ・ジョイスのように、まさに注意散漫な、どんどん話が脱線する作家がいる。プルーストはもう少し微妙で、いつのまにか脱線していたり、じぶんで思っていないことを語っていたりする。ところでなぜ注意散漫という問題が出てくるかというと、産業革命があって、機械化が進み、操作の危険性もあって、「注意すること」が意識されるようになるからです。それまでと違って、「深く考える」ことよりも、「注意する」ことが重要になってくる。人間の精神のありかたが微妙に変わってきた時代です。

坂本 注意の流動性が、プルーストのものの見かた、語りかたと重なるということでしょうか?

阿部 そうですね、見れば見るほど見えなくなったりするし、なんだかわからないけれど見てしまうこともある。

坂本 阿部先生の『文学を〈凝視する〉』のなかでも扱われているポイントですね。今回、あらかじめ選んでいただいた「前巻までの読みどころ」に、プルーストの注意散漫ぶりをズバリ示すこんな引用があります。

阿部 こないだ『クロワッサン』で島田雅彦さんと対談をして、そのとき思わず出た言葉なのですが、『失われた時を求めて』というのは、昔よく見かけた「つぶつぶオレンジジュース」みたいなものだと思います。たくさんつぶつぶが入っているけれど、ぜんぶかまないですよね。プルーストもそれくらいの気分で読んだらいい。それでいいように書いてある。面白がれたところを面白がるくらいの気分で読むと、すごい出会いがある。

坂本 ちょうど今日[2018年8月25日]発売された最新号に載っている対談ですね。そこで阿部先生は興味深いキーワードをいくつもあげています。祈り、退屈、注意散漫、脱線の文学などですが、ひとつ選ぶとしたら?

阿部 ぜひお話ししたいのは、注意散漫問題。意外と奥が深くて、プルーストのよくわからない味わいを示すのにちょうどいい話題です。ほかにも、「病は人なり」という言葉があって、プルーストの場合は鼻、アレルギー体質。あとで病とのつきあいかたを考えたいと思います。まず、注意散漫のほう。マネの《温室にて》という絵をとりあげて、「この時代に注意散漫がはじまった」といったひとがいます(ジョナサン・クレーリー『知覚の宙吊り――注意、スペクタクル、近代文化』)。この絵の女性は、自分で自分の視線をコントロールしていません。ほかにも、「この時代に相手を見返さない視線が絵に描かれるようになった」というひともいる(ヴァルター・ベンヤミン)。また、「当時、人間のコントロールしきれない内面を小説家が書くようになった」と言うひともいます。それがモダニズム文学で、イギリスでは、ヴァージニア・ウルフとかジェイムズ・ジョイスのように、まさに注意散漫な、どんどん話が脱線する作家がいる。プルーストはもう少し微妙で、いつのまにか脱線していたり、じぶんで思っていないことを語っていたりする。ところでなぜ注意散漫という問題が出てくるかというと、産業革命があって、機械化が進み、操作の危険性もあって、「注意すること」が意識されるようになるからです。それまでと違って、「深く考える」ことよりも、「注意する」ことが重要になってくる。人間の精神のありかたが微妙に変わってきた時代です。

坂本 注意の流動性が、プルーストのものの見かた、語りかたと重なるということでしょうか?

阿部 そうですね、見れば見るほど見えなくなったりするし、なんだかわからないけれど見てしまうこともある。

坂本 阿部先生の『文学を〈凝視する〉』のなかでも扱われているポイントですね。今回、あらかじめ選んでいただいた「前巻までの読みどころ」に、プルーストの注意散漫ぶりをズバリ示すこんな引用があります。

脇目もふらずある人を愛すると、つねにべつのものを愛することになるのである。(④415)

「キュート」の時代――日常性

阿部 前巻までで、私が特におもしろいと思うのは、主人公がアルベルチーヌのまねをする場面ですね。

アルベルチーヌは、話すときに顔をじっと動かさず、鼻孔をひきしめ、唇の先だけを動かした。その結果、鼻にかかる間延びした声音が出てくるが、そんな声音をつくる要因には、遺伝による地方なまりや、若さが装わせるイギリスふうの沈着さや、外国人教師の教えや、鼻の粘膜の鬱血性肥大などが含まれていたのかもしれない。もっともこんな発声は、アルベルチーヌが相手をよく知るにつれてすぐに消えてしまい、自然にもとの子供っぽい調子に戻るのだが、不愉快に思われかねないものだった。しかしこの発声は独特というほかなく、私は魅了された。何日かアルベルチーヌに会わないことがあると、そのたびに私は、背筋をぴんと伸ばし顔も動かさずに「ゴルフ場でも一度も見かけないわね」と言ったときの鼻にかかる口調をまねて、そのことばを繰り返すのに熱中した。そしてそんなとき、これほど欲望をそそる娘はいないと考えるのだった。(④503-504)

阿部 この細部へのこだわり、けっこう本気で「ヘンタイ」ですよね。ほかにも初恋の相手ジルベルト・スワンの名前や住所をひたすらノートに書いたりする(②462)。それでも足りなくて、わざと自分の親にも話題をふって、無理やり「スワン」という名前をいわせようとする(②485)。しまいにはジルベルトのお父さんのことも好きになって、お父さんみたいに早く禿頭になりたいと思う。そういう本末転倒というか、脱線して変なものにとりつかれてしまう、プルーストのちょっと病的なこだわりが、見ていて心温まるというか、いいなあと思います。

スワンといえば、私はそのマネをしようと、食卓でたえず自分の鼻をひっぱったり、両目をこすったりしていた。そこで父は「ばかな子だ、見るにたえない顔になるぞ」と言ったものである。私がとくに願ったのは、スワンと同じように頭が禿げることだった。(②485-486)

坂本 このアルベルチーヌの真似をする場面は私も大好きで、読んでいるとつい自分まで真似してしまう、感染性のある描写です。阿部先生は、恋する主人公の「ヘンタイ」ぶりというか、はじめて読む学生が「キモい」と言ってひいてしまいそうな言動を描く箇所がお好きですね。むしろ「キモかわいい」というべきかもしれませんが……。じっさい、幼い「私」がコンブレーを旅立つときの、サンザシとの涙の別れの場面も選んであります。

私は、両腕でトゲのある枝をだきかかえ、さながら悲劇の王女のように[…]、泣きながらこう話しかけていた。「ああ、かわいそうに、ぼくのかわいいサンザシ、ぼくに辛い想いをさせ、無理に出発させようとしているのは、君たちじゃない。君たちがぼくをかなしませたことは一度だってない。だから君たちのことはいつまでも大好きだよ。」(①316)

阿部 いま「キモかわいい」という若者言葉が出ましたけれど、意外とこれは大事です。吉川先生が第6巻の解説で「崇高」という概念をちらっと使っています。英文学史によく出てくるのは、18世紀以降に流行した美意識として、整った穏やかな「美」beautifulと畏怖を引き起こすようなゴチゴチした美である「崇高」sublimeとを対立させるものです。が、20世紀になると、この対立におさまらないものとして、cuteという概念がキーワードになってきます。小説のなかでも、大きなドラマや理念ではなくて、ドメスティックな(家庭的な)空間の魅力、至近距離の感性、どうでもいいと思えるような些末なことなどが大事になってきます。ただ単にどうでもいいものtrivialなものではなくて、そのなかから驚くべきものをひきだすのがプルーストはうまい。それがプルーストの新しさ、キュートに通じる日常感覚の把握ではないかと思います。

「とりあえず言ってみた真理」

坂本 レオニ叔母さんの部屋の匂いのような、身近にある親密なものへの注目ですね(①121-122)。ただし、その日常の奥にある何かに迫ろうという意志も、プルーストのなかにはある。マルタンヴィルの鐘塔のエピソードが代表的です(①381-382)。

阿部 プルーストのなかには、哲学的な普遍化志向がありますね。フランスの伝統かもしれませんが、箴言めいた表現もたくさんある。でも、他人を黙らせるための断言のような真理とは違って、とりあえず言ってみた真理のようなところも多い。そういうなかでときどきキーワードとして出てくるのは「習慣」です。プルーストが習慣について語るときは非常に生き生きとしている。たとえば、コンブレーで「私」の家族が、土曜日だけ1時間昼食の開始をくりあげる場面があります(①249-251)。この習慣を忘れた人がいると、みんなでからかったりする。そもそもプルーストを読む場合は、習慣のリズムみたいなものに乗れるかどうかで、読めるかどうかが決まってくる。

坂本 最初プルーストを読みにくいと思うのは、習慣の物語についていけないからでしょうね。たいていの小説では、つぎつぎにアクションがあって物語が展開していきますが、特にコンブレーでは、習慣的なことがらが長々と語られたかと思うと、急に特別な一度しか起こらなかった事件がとりあげられる。土曜の昼食繰り上げは、まさに習慣というテーマと、さきほど出た親密な空間が結びついた逸話です。

阿部 プルーストのなかには、哲学的な普遍化志向がありますね。フランスの伝統かもしれませんが、箴言めいた表現もたくさんある。でも、他人を黙らせるための断言のような真理とは違って、とりあえず言ってみた真理のようなところも多い。そういうなかでときどきキーワードとして出てくるのは「習慣」です。プルーストが習慣について語るときは非常に生き生きとしている。たとえば、コンブレーで「私」の家族が、土曜日だけ1時間昼食の開始をくりあげる場面があります(①249-251)。この習慣を忘れた人がいると、みんなでからかったりする。そもそもプルーストを読む場合は、習慣のリズムみたいなものに乗れるかどうかで、読めるかどうかが決まってくる。

坂本 最初プルーストを読みにくいと思うのは、習慣の物語についていけないからでしょうね。たいていの小説では、つぎつぎにアクションがあって物語が展開していきますが、特にコンブレーでは、習慣的なことがらが長々と語られたかと思うと、急に特別な一度しか起こらなかった事件がとりあげられる。土曜の昼食繰り上げは、まさに習慣というテーマと、さきほど出た親密な空間が結びついた逸話です。

あと、モラリスト文学的な箴言の多用は、現代ではやや時代遅れにも見えますが、一般論的な普遍化志向が強いいっぽうで、仮説が多様化する傾向もあります。先ほどのアルベルチーヌのモノマネの場面がいい例ですが、鼻声の理由がつぎつぎとあげられて、仮説が増殖している。この普遍化志向と仮説の多様化のせめぎあいが、日常=習慣と非日常=脱習慣のせめぎあいと同じように、プルーストの魅力のひとつではないでしょうか。

のぞき、作者と読者の関係

坂本 阿部先生の書評を読んだ参加者から、「隠れ家の思考」について、もう少し補足してほしいというリクエストがありました。コンブレーの庭で主人公が読書しているとき、からだが隠れているだけでなく、そもそも思考じたいも隠れているという一節です。

私の思考こそ、もうひとつの隠れ家と言えるのではないか。私は、その隠れ家の奥にもぐりこんで外のできごとを眺めている気がする。(①194)

阿部 ここは意味ありげなところですよね。ふたつほどとっかかりになるキーワードがあって、ひとつは「のぞき」です。そもそも近代小説というのは、のぞき心と切り離せませんーー見えていない内面を見ようとするわけですから。「隠れ家」にいるプルーストの主人公には「のぞき」志向がある。じぶんは見られずに、相手を見ようとする。これとたぶんつながってくるのが、「読者との関係のとりかた」です。19世紀だと、過剰な愛をこめて、ずっと読者を見すえるように語りかけてくる小説家もいますが、20世紀になると、わざと目をそらすことで語りが動き出したりする。となると信用できなくなるわけですね。プルーストはどうでしょう? 少なくとも主人公は、あまり見られたがらないというか、視線過敏のようなところがある。バルベックでシャルリュスに見つめられる場面とか(④246)。

坂本 なるほど、プルーストの小説で、のぞきはきわめて重要です。第1巻では、ヴァントゥイユ嬢と女友だちのサディスムの場面を、主人公がのぞき見る(①344)。『失われた時を求めて』では、のぞきは同性愛の主題と結びついています。今後もなんどか、重要なのぞきのシーンがあるので、注目してほしいですね。作者と読者の視線のまじわりという点では、プルーストは「チラ見」する作家かもしれません。じっと見るわけじゃないけれど、ときどきちらっと読者の反応をうかがう瞬間がある。

むっつりギャグ

坂本 では、事前にメールで寄せられた質問と、司会が用意した質問に答えていただくという形式で、第6巻の読みどころを語っていただきます。最初の質問。先生は第1巻の書評で「むっつりギャグ」という秀逸な表現を使われていますが、第6巻のベストは?

阿部 第6巻のベストは、やはりあとでお話しする鼻医者事件ですが、それより前に出てくるE教授のエレベーターのボタンにたいするこだわりも相当おかしい(⑥315)。あと、病気で寝ているおばあさんの毛布が、知らないうちに痙攣しているせいで片側に寄る様子が「沖積土」に喩えられているのもすごい(⑥328)。もうひとつだけあげると、祖母の義兄弟のひとりである修道士が来てお祈りをしているとき、合わせた両手の指のあいだから主人公のほうをのぞき見ていて、ふと目があう場面は、ドキドキして笑っていいのかどうかよくわからなくなる(⑥366)。

阿部 第6巻のベストは、やはりあとでお話しする鼻医者事件ですが、それより前に出てくるE教授のエレベーターのボタンにたいするこだわりも相当おかしい(⑥315)。あと、病気で寝ているおばあさんの毛布が、知らないうちに痙攣しているせいで片側に寄る様子が「沖積土」に喩えられているのもすごい(⑥328)。もうひとつだけあげると、祖母の義兄弟のひとりである修道士が来てお祈りをしているとき、合わせた両手の指のあいだから主人公のほうをのぞき見ていて、ふと目があう場面は、ドキドキして笑っていいのかどうかよくわからなくなる(⑥366)。

祖母の不平の対象は、毛布が沖積土のように始終、左足の側に寄ってしまい、それをどうしても持ち上げられないことだった。ところが祖母は、その原因が自分自身にあることには気づいていなかった(だから毎日、フランソワーズのベッドの「整えかた」が悪いと不当な非難をした)。痙攣をおこした祖母が身をよじらせ、泡立つ波のように繊細なウールの毛布をすべて同じ側に投げ出すのが真相で、そんなふうに片側に毛布が堆積するのは、満ち潮につぎつぎ運ばれてきた砂が(堤防を築かないかぎり)湾をたちまち砂浜に変えてしまうのに似る。(⑥328)

プルーストとジョージ・エリオット

坂本 阿部先生のご専門の英文学と関連した質問も届いています。第6巻の終盤、ベルゴットが登場する場面によると、「独創的な新しい作家はだれしも、それに先立つ独創的な作家を乗り越えて進歩しているように見える」(⑥343)。ではプルーストに影響を与えた英文学の作家・作品があれば、紹介していただけないでしょうか――こんなリクエストです。ちなみに、プルーストはある手紙のなかでこんなことを書いています。

ジョージ・エリオットからハーディ、スティーヴンソンからエマーソンといった、およそ考えられるかぎりもっとも異質なジャンルにおいて、英米文学ほどぼくに強い影響を与えてくれる文学はほかにありません。ドイツ、イタリア、多くの場合フランスも、ぼくの気を惹かないのです。しかし『フロス川の水車小屋』を二ページ読むと、涙が出てくるのです。1910年3月ロベール・ド・ビイ伯爵宛ての手紙(筑摩書房版『プルースト全集』17巻、226ページ)

坂本 最初に名前があがっているジョージ・エリオットについて、プルーストがどのあたりを好んだのか、推理していただけますか?

阿部 ジョージ・エリオットというのは、強烈に分厚いステーキみたいな、栄養満点だけど歯ごたえのある、読むのが大変な作家です。『フロス川の水車小屋』はいちばん自伝的なところがある作品で、叙情喚起力が強い。特に出だしは包容力と愛情を誇示するかのように書かれていて、私も「涙が出てくる」という感じは本当によくわかります。でも読んで泣くというのはそんなにプルースト的ではないですよね。少なくとも私の好きな「ヘンタイ」プルーストとはちょっとちがう(笑)。もうひとつよく言及される作品として社会派『ミドルマーチ』がありますが、どちらにも通ずるのは、やや暑苦しいぐらい愛にあふれているところ。押しつけがましくて説教くさい。このホットなところに、体温の低いプルーストがひかれたというのはよくわかる感じがします。同時に、文章の息が長いのにちゃんとしているところ、微分的な観察力もプルーストと共通しているかもしれませんね。

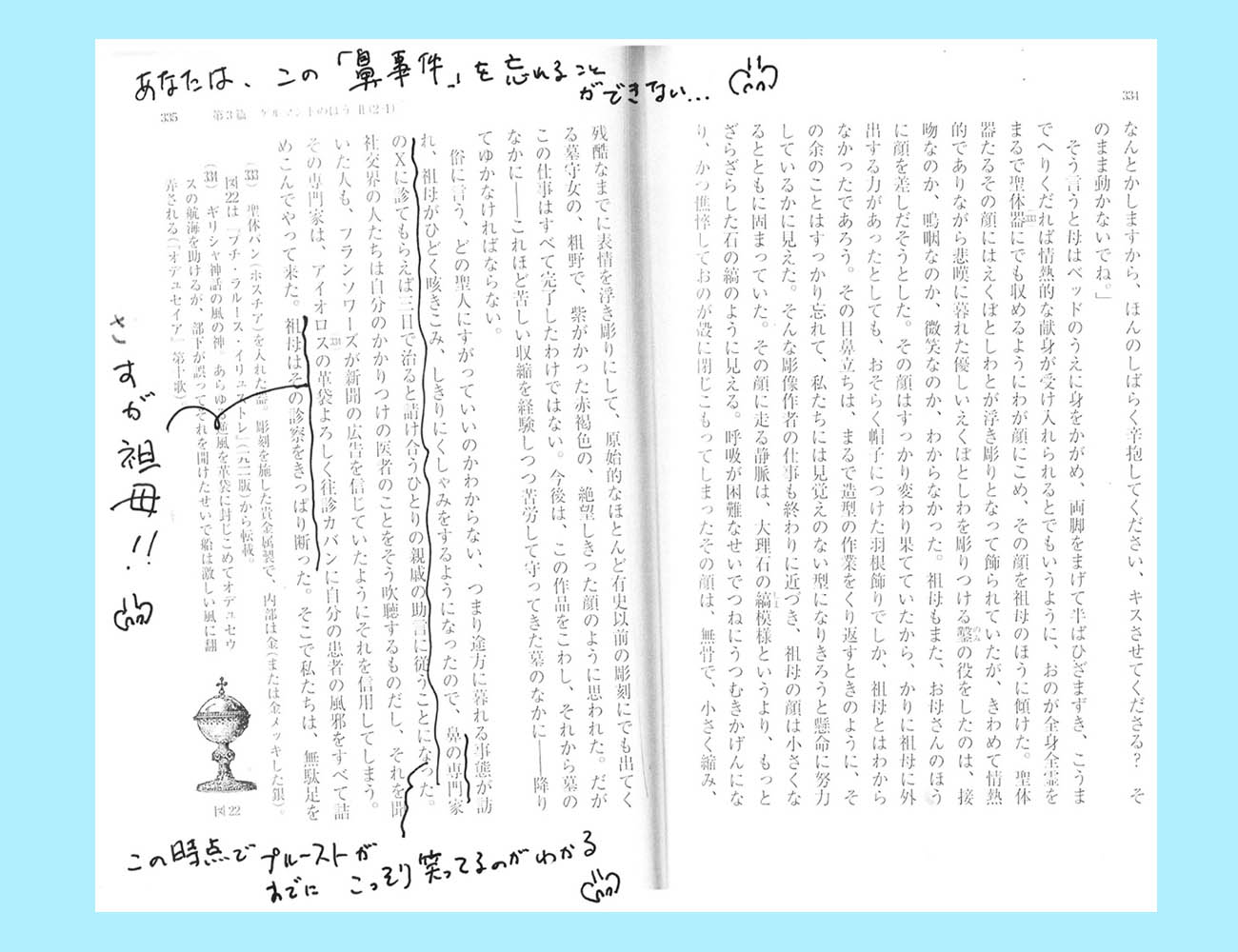

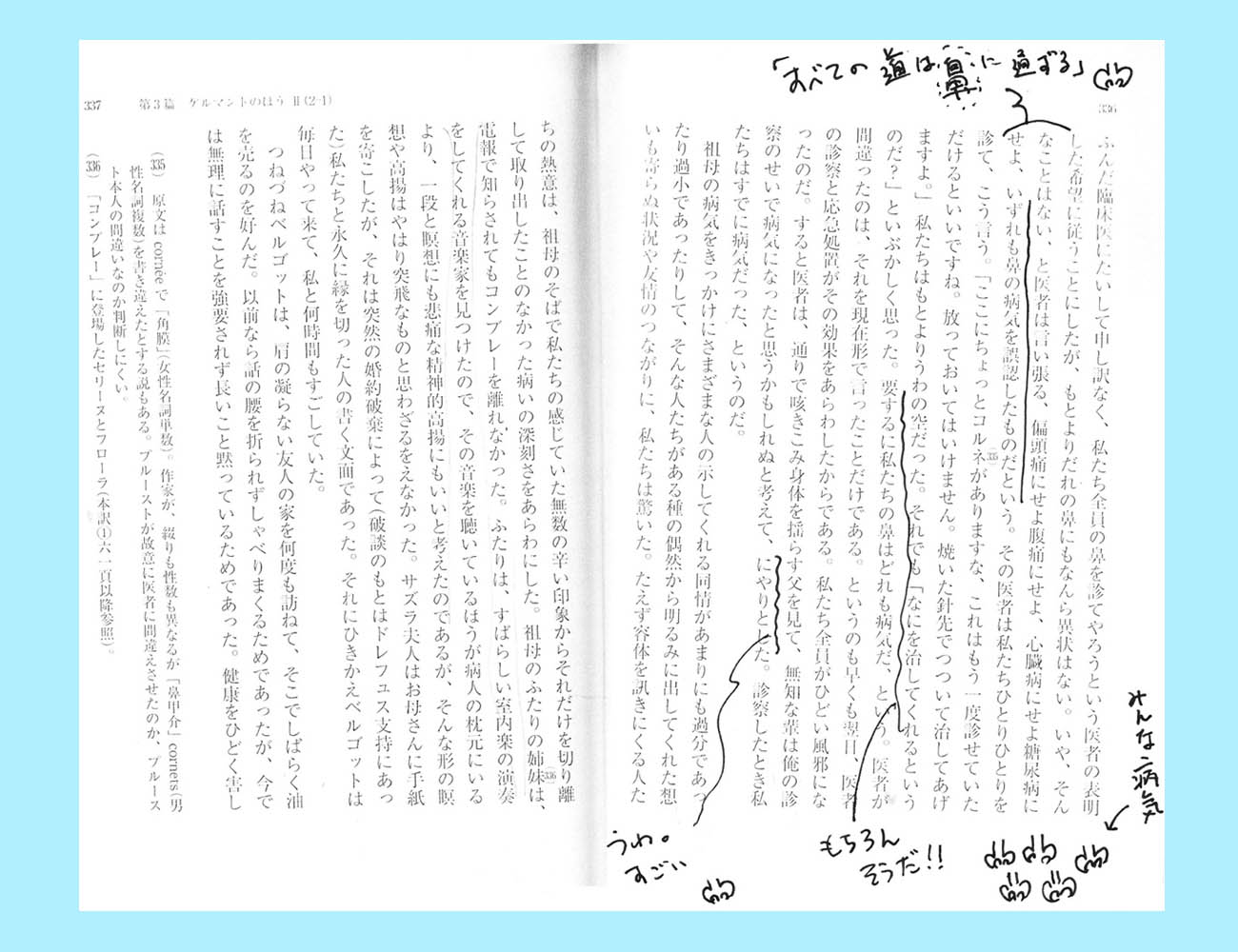

鼻医者事件――「らくがき式」の実践

坂本 ここで、いよいよプルーストを「いじって」いただきます。阿部先生は昨年出された『名作をいじる』のなかで、日本文学の名作の冒頭1ページに「らくがき」をほどこしながら、作品全体のポイントを読みとるということをされています。

阿部 もともとは本能的にらくがきをしていて、あとで理屈をつけたんですが、らくがきには、自分の読みのプロセスそのものを可視化する意味がある。ほかのひとがやっているのを見るのも意味がある。また、書いてみることで、いろんな読みを自分に許せるようになって、自由になります。それから、感想文や批評よりも、らくがきのほうが表現しやすい。本屋さんのPOPに使えると思ったのですが、あまり実践されていないですね(笑)。

坂本 これはセミナーのディスカッションでも役に立ちますね。

阿部 プルーストは全体にらくがきのしがいのある作家だと思います。なぜかというと、語り手のふるまいがヘンなので。そのヘンさをマークするのにらくがきは役に立つ。具体的な着目ポイントとして、特定の単語や品詞へのこだわり(オブセッション)、文の長さ、リズム、日本語の場合は文末などがあります。

坂本 それでは具体的にらくがきしたページを見ながら解説していただきましょう。

阿部 もともとは本能的にらくがきをしていて、あとで理屈をつけたんですが、らくがきには、自分の読みのプロセスそのものを可視化する意味がある。ほかのひとがやっているのを見るのも意味がある。また、書いてみることで、いろんな読みを自分に許せるようになって、自由になります。それから、感想文や批評よりも、らくがきのほうが表現しやすい。本屋さんのPOPに使えると思ったのですが、あまり実践されていないですね(笑)。

坂本 これはセミナーのディスカッションでも役に立ちますね。

阿部 プルーストは全体にらくがきのしがいのある作家だと思います。なぜかというと、語り手のふるまいがヘンなので。そのヘンさをマークするのにらくがきは役に立つ。具体的な着目ポイントとして、特定の単語や品詞へのこだわり(オブセッション)、文の長さ、リズム、日本語の場合は文末などがあります。

坂本 それでは具体的にらくがきしたページを見ながら解説していただきましょう。

阿部 私は鼻の絵を描きたくてここを選んだわけですが、最初にも言ったように、「病は人なり」ということがあって、プルーストは鼻、花粉症であることが重要なのではないかと。この祖母の大事な場面におよんで鼻医者を呼んだのが感動的です。ところどころ鍵になる、トーンの違うセンテンスが入っていて、そこにらくがきをしてみました。

まず、藁にもすがる思いで鼻の専門家を呼んだ、すると肝心のおばあさんがきっぱり断ったというところ。しょうがないので、ほかのひとの鼻を見ましょう、という話になる。これがなかなかいいところですが、この医者があらゆる病気を鼻のせいにするわけですね。で、診察してもらうと、家族全員が風邪をひいた、と。こうまとめるとごくふつうの笑い話で終わってしまうのですが、じっさいにはプルーストの書きぶりは微妙に緊張感がある。医者が「にやりとした」という終わりかたもしぶくていいですね。

今日はヘンタイ的なところばかり注目していますが、なんといっても、おばあさんが亡くなるところは涙なくしては読めない――といっても白々しいですが――、最後のところ、おばあさんが乙女のように若返る、この描写は本当にすごい(⑥378)。屈折してはいるけれどもプルーストの愛が出ている、その微妙なブレンドを読むのが大事かなと思います。

その[祖母の]顔からは、積年の苦痛によって加えられたしわも、ひきつりも、むくみも、こわばりも、たるみも、跡形もなく消えている。遠い昔、両親が夫を選んでくれたときのように、祖母の目鼻立ちには、純潔と従順によって優雅に描かれた線がよみがえり、つややかな両の頬には、長い歳月がすこしずつ破壊したはずの、汚れなき希望や、幸福の夢や、無邪気な陽気さがただよっている。生命は、立ち去るにあたり、人生の幻滅をことごとく持ち去ったのだ。ほのかな笑みが祖母の唇に浮かんでいるように見える。この弔いのベッドのうえに、死は、中世の彫刻家のように、祖母をうら若い乙女のすがたで横たえたのである。(⑥377-378)

坂本 思い出してみると、前回のキーワードは「残酷さ」でした。メインでとりあげたのは、孫の帰宅に気づいていないおばあさんが赤ら顔の見知らぬ下品な老婆として描かれる場面です(⑤307)。今回も病床で「獣(けもの)」に化したおばあさんの残酷な描写があります(⑥359)。でも、それと併置されるかたちで滑稽な場面がたくさん描かれている。最後の質問になりますが、この残酷さと滑稽さのブレンドをどう読めばよいのでしょう?

阿部 そこにプルースト独特の統一性のなさがあらわれていますね。フランソワーズが献身的に看病するかげで喪服を注文しているとか(⑥357-358)、高名な医師ディユラフォワがギャラをうけとるときの手品師のような手さばきの描写とか(⑥373)、観察する主体がコントロールされてなくて、ひとつの意味にまとめない。このほとんど無軌道で無根拠なほどの目の暴走が面白い。だから読んでいてハラハラする。予想外のところで意地悪なプルーストの目が光っていたり、そうかと思うと、サンザシのようなすごくやさしい描写があったりする。どう読んでいいかわからない不思議な感じそのものがいいのです。

坂本 なるほど。非常に刺激的なお話をありがとうございました。

(後記)東京は過酷な残暑。キンキンに冷えたとは言いがたい教室。でも、いつもどおり大勢のかたが、注意散漫にはじまり注意散漫に終わる阿部先生の軽妙な語りに、注意深く(ときには別のことを考えながら?)耳を傾けました。「名作いじり」の実演もあり、笑い声のあがる楽しい時間でした。第7回は、児童文学作家、絵本作家として(私の娘をふくむ)数多くの愛読者を持ち、プルーストとの感性のつながりを物語るエッセイの著者でもある高楼方子さんをお迎えし、ついに「ゲルマントの壁」を乗り越えます。

講師:阿部 公彦(あべ・まさひこ)

東京大学大学院人文社会系研究科・文学部教授。東京大学文学部卒、同大学院修士をへて、ケンブリッジ大学でPhD取得。専門は20世紀初頭の英米モダニズム期の詩やそれ以降の現代詩だが、シェイクスピア、ロマン派、ヴィクトリア朝、アメリカ詩、現代小説など、幅広い対象を扱い、日本文学の評論や創作もおこなう。『文学を〈凝視〉する』(岩波書店、2012年、サントリー学芸賞)、『名作をいじる――らくがき式で読む最初の1ページ』(立東舎、2017年)、『小説的思考のススメ――「気になる部分」だらけの日本文学』(東京大学出版会、2012年)、『スローモーション考――残像に秘められた文化』(南雲堂、2008年)など、著書多数。ホームページはこちら。

司会・レポート:坂本浩也(さかもと・ひろや)

立教大学教授。著書に『プルーストの黙示録――『失われた時を求めて』と第一次世界大戦』(慶應義塾大学出版会、2015年)、訳書に、ピエール・ブルデュー『男性支配』(坂本さやかとの共訳、藤原書店、2017年)など。ツイッター「新訳でプルーストを読破する」を更新中。

.jpg)